大阪府堺市発祥の染め技法「注染(ちゅうせん)」は、鮮やかな色合い、にじみやぼかしの表現が美しく、日本の染め物の歴史に新しい風を吹き込みました。

今、この注染の技術を活用した手ぬぐいが大ヒットし、その中でも、堺市の株式会社ナカニが手掛けるブランド「にじゆら」が注目を集めています。

現代の私たちの生活では馴染みが少なくなってしまっていた手ぬぐいが、なぜこんなにも注目され、おしゃれ女子の心を掴んでいるのでしょうか。

今回は、にじゆらの魅力と、明治時代から受け継がれる注染が秘めたジャパンクオリティに焦点を当て、手ぬぐいの秘密を探っていきます。

(※この記事は2023/08/22に更新しました。)

注染の栄光と魅力 ― 伝統の息吹が息づく技法

注染とは主に手ぬぐいに用いられる手法で、藍単色染めが主流だった染物界で多色使いやグラデーションを実現し、今までになかった新しい色の可能性を生み出した画期的な染め技法です。

まずはこの注染が、どのようにして堺市で発展したのか…その歴史を辿っていきましょう。

大阪府堺市の水と木綿産業 ― 注染の舞台

現在の大阪府堺市が位置する大阪府南部では、古くから木綿産業が盛んでした。

元々は農家の片手間で木綿業を営んでいたようですが、江戸時代に入ると米よりも収益の良い木綿栽培が増加し、最盛期には全耕地の40%を占めるようになりました。

中でも堺の津久野毛穴(つくのけな)地域周辺は大阪という人口の多い一大消費地と、綿生産地との中間に位置しており、晒(さらし)に必要な豊富な水が石津川から供給できたため、晒業が大きく発展していきました。

晒とは織物や糸から不純物をとりのぞき漂白する工程を指し、また漂白された糸でできた織物のことも指します。

明治20年ごろにこの堺で起こった晒業ですが、昭和の中期まで川一杯に純白の布が流され、河原で漂白する光景がよく見られるほどこの土地の一大産業として根付いていきました。(河川の水質低下への懸念やボイラーやポンプの普及により現在は屋内でこの作業は行われている)

その背景には、先程もお話した豊富な水源があったことと、広大な土地で自然の日光に干すことができたという堺市の土地柄が大きく由縁しています。

織りなす美の絶景 ― 注染が生み出す新しい浴衣デザイン

手ぬぐいの主な染め技法としてよく知られている注染ですが、浴衣においても多くの人に驚きと感動を与えた革新的な染めとして全国に知られていきました。

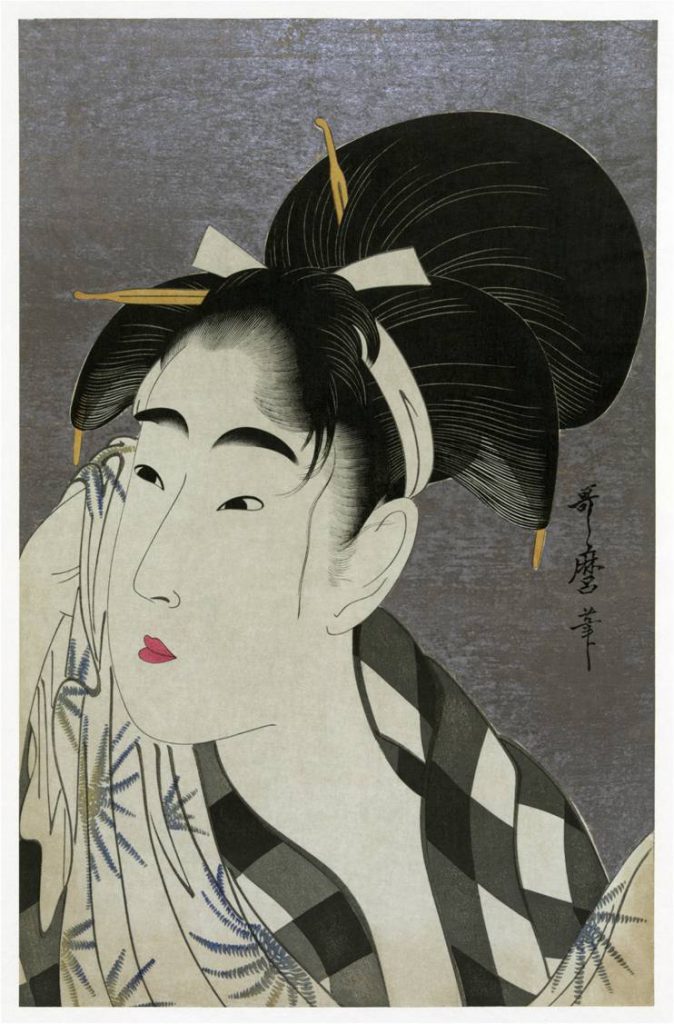

元々は飛鳥時代の三纈染(さんけちぞめ)が発端とも言われている注染。

時は流れ1832~1841年(江戸時代・天保年間)。

渋紙(はり重ねた和紙に柿渋を塗って乾かしたもの)で手ぬぐいの模様型を作り、木綿の上にこの型紙を置いて、土粒を練って型紙の上から竹ぺらで塗り付けて防染(布の一部に糊などを付着させて染液がしみこむのを防ぎ、他の部分を染色して模様をあらわす方法)した後、藍瓶の中に浸漬(ひたしづけ)して染め上げる方法が生まれこれが注染の原型となったようです。

さて、本格的に注染が確立された明治時代。

当時の浴衣の染めは長板染(ながいたぞめ)と呼ばれる藍単色染めが中心となっていて、「東京本染め」という名で全国的にも繁栄していました。

そんな中、明治36年大阪注染手ぬぐい業者が注染による浴衣の染色加工を企画し、第5回内国勧業博覧会に試作品が入賞。

大好評を博したのをきっかけに多色使いの注染浴衣は注目されるようになります。

そして大正時代に入ると、東京・静岡・名古屋・広島・九州へと技術指導により全国的に注染浴衣が広まっていき、その後の染色法の発展と開発も相まって戦後は現在とほぼ変わらない形で「注染」の浴衣が流通していくこととなったのです。

今までにない注染が織りなす色の組み合わせやデザインは、私たち日本人のおしゃれに対する意識を、更に高めてくれたと言っても過言ではないでしょう。

注染の魅力 ― 唯一無二の持ち味を解き明かす

様々な染色方法がこの日本には存在しますが、実際に注染だけが生み出せるオリジナリティとは具体的にどのようなものなのでしょうか。

そんな注染の魅力と特徴を下記にまとめてみました。

注染の魅力・独自の持ち味

1.布の芯まで糸自体を染めるため、裏表がなく色鮮やかで色褪せにくいということ

2.職人技が光る全て手作業のジャパンクオリティ

3.一度に多色を使用できるため、美しいグラデーションを実現

これらのことから、注染の技法により現代でも決して古臭く感じないポップでモダンなデザインが生まれ、人々を惹きつけているということがよくわかります。

注染の染色技法とその奥深さ

注染の歴史を頭に入れたところで、今度は注染独自の染めの工程を見ていきましょう。

注染は一人前になるまでに最低でも3年はかかると言われています。

手作業で行われる一連の流れの中に、ジャパンクオリティの素晴らしさを見出せるはずです。

ああ

注染の染色工程

① 糊置き(のりおき)

晒しから上がった生地を糊付け台の上に敷き、型を生地の上にのせる。その上からヘラを使って、防染糊と呼ばれる染料を通さない特殊な糊を均一に伸ばしていく。

②そそぎ染め

糊置き工程を終えた生地を染台の上に置き、防染糊を絞り出して「土手」と呼ばれる囲いを作る。土手からはみ出さないように染料を注いで、下からポンプで吸い取りながら生地を染めていく。この土手を引く作業は専用の「薬灌(やかん)」と呼ばれる道具を使用し、デザインを見ながら慎重に行う。この染め職人のことを「紺屋(こうや)」と呼んでいる。

③水洗い

染め終わったら生地を水洗い場へもっていき、糊置きでのせた糊、余分な染料などを洗い流していく。

④立干し(乾燥)

水洗いが終わったら脱水し、天日乾燥や室内の乾燥設備で乾かして完成。

筆者が工程を見ながら、特に独特だと感じたのは土手づくりです。

まるでスイーツづくりでパティシエが生クリームを絞るかのように見えたこの作業。

緻密な作業によりつくられるこの土手が、多色使いをする際の堤防のような役割を果たし、美しい模様が様々な色で浮かび上がるのです。

このような注染の工程を実際に体験できるワークショップもにじゆらでは度々行われているので、実際にご自身の手で注染の奥深さに触れてみるのも良いかもしれません。

今改めて注目を集める手ぬぐい独自の価値

前章までは染め技法である注染についてお話してきましたが、今度はこの注染が昔から使用されている「手ぬぐい」そのものについてお話したいと思います。

手ぬぐいの発祥から現代のおしゃれな手ぬぐいの発展に至るまで、知られざる手ぬぐいの世界をご案内します。

ファッションから実用まで ― 手ぬぐいの多彩な使い道

その言葉通り手をぬぐう布という意味を持ち、昔から洗顔や入浴、被り物などにも用いられている手ぬぐい。

古くは奈良時代・平安時代からその原型はあったとされ、日本の織物の歴史と共に発展を遂げてきました。

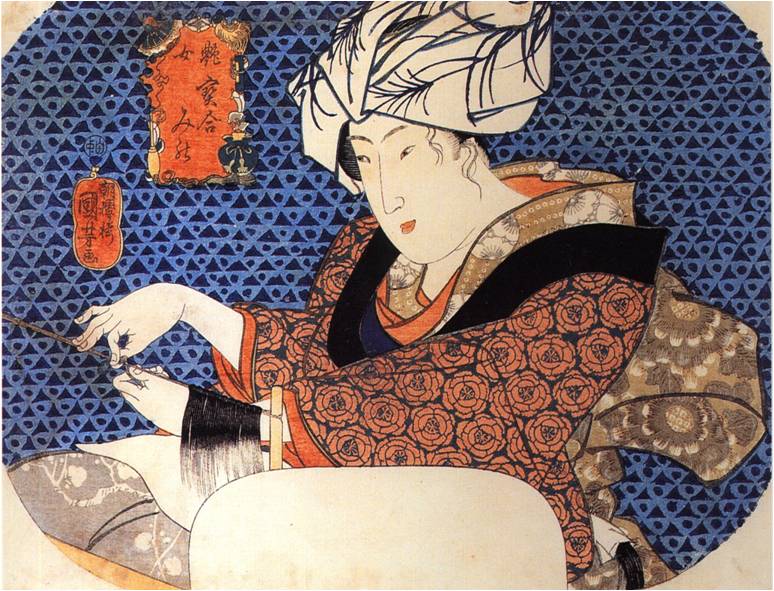

江戸時代に入ると様々な柄が増え、粋なファッション小物として帽子やスカーフのように使う人々が増えた一方で、包帯や紐代わりとして実用品にも使われるようになり、手ぬぐいの用途は多岐にわたります。

また手ぬぐいは本来切りっぱなしで、端が縫われていないのが特徴です。

これは用途や好みによって好きな長さで切り売りされていたということと、水切れをよくし早く乾くようにすることで清潔を保てるという意味があります。

洗濯するごとに変化する風合いや、使っていくうちに生地が柔らかくなじんでいくのも手ぬぐいならではの持ち味であり、文明開化とともにタオルやハンカチが流入するまで日本人の生活必需品として大切な役割を担っていたのです。

装いのアクセント ― 様々な被り方が楽しい手ぬぐいの魅力

現在ではお祭りの際などに見られるのみとなりましたが、かつての日本では様々な場面で男女それぞれに面白い被り方が多数存在していました。

女性に見られる姉さん被りは塵除けの意味もあり、時代劇などで家事や農作業を行う場面では一度は見たことがある方も多いのではないでしょうか。

被り方の名称は時代と共に変遷し(女性の髪形も変化してきたため)、年齢や地域によっても様々だったようです。

他にもひょっとこのお面に見られる「頬被り(火男被り)」。

歌舞伎では演じる役柄によって被り方が決められているものもあったり、手ぬぐいをかぶるという行為そのものが日本の生活や文化に根付いており、知れば知るほど奥深いものであることがわかります。

おしゃれの新星 ― 手ぬぐいの現代的な価値を探る

はるか昔から人々の生活の一部となっていた手ぬぐいですが、現代では外国人観光客向けのお土産としてだけでなく、若い女性を中心に人気が再燃しているのも事実です。

その背景には、日本の伝統的な織物・染め物としての価値が見直されていることに加え、外部デザイナーによる斬新かつおしゃれなデザインが増えたことから、日常使いやちょっとした贈り物に便利なアイテムとして再注目されているという点があります。

現代の手ぬぐいの主な使われ方

・ハンカチとして

・キッチンタオルや布巾として

・ランチョンマットとして

・壁掛けとして

・お弁当袋として

・プレゼントを包む際のラッピングとして

・バッグとして

どれも手ぬぐいの吸湿性や丈夫さを最大限に生かした用途だと深く感心したのですが、中でも面白い使い方として筆者が着目したのは手ぬぐいを使った「洗顔」です。

数年前から美容業界では話題になっているようで、手ぬぐいと固形石鹸を使って洗顔をすると美肌&角質ケアができるというものだそうです。

方法としては、使い込んでいる柔らかい手ぬぐいをぬるま湯で濡らし軽く絞ったら、その上で石鹸を泡立て、濡らした顔に優しく円を描くように洗い、泡を流水でよく洗い流すだけ。

肌の弱い方には向かないかもしれませんが、専用の美容本も出ているのでご興味のある方は読んでみてください。

手ぬぐい独自の速乾性が雑菌を寄せ付けず常に清潔な状態を保ちながらスキンケアできる上に、綿の肌触りが良い意味で肌に刺激を与えてくれそうですよね。

そしてもう一つ手ぬぐいの進化系として若者を中心に今注目されているのが、アウトドアやスポーツ、フェス等で大活躍のCHAORAS(チャオラス)のスポーツ手ぬぐいです。

大阪は堺に生まれ、祖父が木綿業の創業者という環境で育った宮本基広氏と、クリエイターで日本のモノづくりの新しい可能性を探求し続ける森野哲郎氏が、まず初めに日本の風土にマッチし理に適った機能性をもつ“てぬぐい”の現代的ニーズと実用性を真剣に考え進化させることに取り組みみ、そしてブランドキーワードを“For cheerful and active life, outdoor activity style”に、CHAORAS®をスタートさせました。引用:公式ホームページより

正真正銘メイドインジャパンのスポーツ手ぬぐいは機能性もデザインも抜群。

従来の手ぬぐいのイメージがガラッと変わるので、男性へのプレゼントやカップルでお揃いで持ってみるのもとても素敵だと思います。

ブランド「にじゆら」の誕生と躍進

最後は冒頭でもご紹介した注染への理解を求める活動を行いながら、手ぬぐいブランドとして絶大な人気を誇る株式会社ナカニの「にじゆら」をご紹介させていただきます。

2代目である中尾雄二さんが大手電機メーカーパナソニックをやめ染工場を継いだ際は、周囲からもこの業界はやめておいた方が良いと言われる程、厳しい状況だった注染の手ぬぐい産業。

2008年にオリジナルブランドとしてにじゆらを立ち上げるまで、約半世紀は外部からの委託で手ぬぐいを染め続けていたそうです。

そんな中、「手ぬぐい」そのものが日本の文化から消えてしまうのではないかという危機感を抱き、注染手ぬぐいに携わる者としてのプライドがブランド立ち上げのきっかけとなりました。

良いものを自信を持って作っている!という誇りとその事実をもっとお客様に伝えたい…そんな思いが消費者にもにじゆらの商品を通して伝わったのではないでしょうか。

ブランドデビュー後は女性の職人も増え、独自のパキッとした明るい色や洗練されたモダンなデザインが瞬く間に話題を呼び、大阪・東京・京都の直営店だけでなく、現在では多数の雑貨店ににじゆらの商品が並んでいます。

デザインと伝統の融合 ― ブランド「にじゆら」の創造

「にじみ」と「ゆらぎ」の響きが、注染の魔法を奏でる。ブランド名に宿るその意味は、注染の繊細な技法と共に、新たな魅力を紡いでいます。

この魔法は、日本の伝統に馴染みのない世代にも心を打ち、注染の美しさが広がりました。

「手ぬぐい」は、贈る人と贈られる人の温かなつながりを象徴します。柔らかな風合いと独特の染め模様が、大切な瞬間に温もりを添えてくれることでしょう。季節が変わる度に、日本の粋な美を手に取り、心を贈ってみませんか。

私たちは、この記事を通じて、注染の魅力と手ぬぐいの素晴らしさが、ますます多くの人々に届くことを願っています。

日本の伝統と現代の融合が織りなす、新たな美の物語に、ぜひご参加ください。

ここことにじゆら

公式WEB:ここことにじゆら

住所:大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目3-28

TEL:06-7492-1436

営業時間:10:00~18:00

定休日:木曜日定休・不定休

執筆:Honami

テレビで初めて見て余りの綺麗さに驚きました。是非一枚でも欲しくなりました。