福島県会津若松市。

かつてここに日本最強の武士団と呼ばれた会津藩の藩庁がありました。

会津藩はその誕生のときから徳川将軍家と一蓮托生の間柄であり、そのことが幕末から明治維新にかけて数々の悲劇を生んでしまいました。

しかしその苦難を乗り越えた会津の人々は再びこの地に美しい街を作り上げ、現在も東北地方を代表する都市として繁栄しています。

そんな会津について幕末を中心に紹介させていただきます。

Contents

- 1 会津藩の経歴

- 2 会津松平家の祖、保科正之

- 3 会津家訓(かきん)十五箇条

- 4 危機に瀕す会津藩

- 5 松平容保、会津藩主となる

- 6 松平容保、京都守護職に就任する

- 7 「公武一和」~容保の考える日本政治

- 8 容保、京都に入る~言路洞開の融和方針

- 9 容保、方針を転換する~新選組を傘下に

- 10 孝明天皇から厚く信頼される容保

- 11 時勢一転~会津藩窮地に

- 12 大政奉還と会津藩

- 13 鳥羽伏見の戦い~容保、敵前逃亡する

- 14 容保、江戸から会津へ

- 15 悲劇の会津戦争

- 16 会津武士の悲劇は続く~新天地は不毛の地

- 17 会津が朝敵では無くなった日

- 18 会津人と西南戦争

- 19 会津武士と薩摩武士

- 20 現代に生かしたい会津武士の魂

会津藩の経歴

会津は戦国時代から東北の要衝として栄えてきました。

豊臣秀吉が天下を統一すると、武勇の誉れ高い蒲生氏郷(がもううじさと)をこの地に封じます。(蒲生氏郷についてはこちら:春の風なんか大嫌い!勇猛で優雅な武将蒲生氏郷)氏郷が若くして他界すると上杉景勝(かげかつ)を移封させます。

関ヶ原の戦いで家康に対抗した景勝はこの地を取り上げられ、再び氏郷の子秀行が入封しますがその子の代で改易となり、次に加藤嘉明(よしあき)が入ります。

嘉明は秀吉子飼いの武将の一人で優れた武勇と冷静沈着な性格の持ち主でした。しかし加藤家も嘉明の子の代で改易となってしまいます。

そして次に入封したのが保科正之です。(保科正之についてはこちら:春の風なんか大嫌い!勇猛で優雅な武将蒲生氏郷)

会津松平家の祖、保科正之

保科正之は江戸幕府三代将軍家光の異父弟です。しかし事情によりお互いにそのことを知らぬまま君臣としての関係が形成されていました。

いつしかお互いにこのことを知るようになりますが、正之は真面目な性格で家光に対しては常に家臣としての態度を崩さず謙虚な姿勢で接し続けました。

家光はそんな正之のことを大変気に入り、幕府の政治に参画させるようになります。

そして家光は臨終の際、正之を枕頭に招き「肥後(肥後守、正之の官職名)よ、宗家を頼みおく」と遺言をしました。

正之はこの言葉を心に刻み次代の将軍家綱に仕え、幕府の安定に大きな貢献をしました。そして子孫たちにも将軍家への恩を忘れぬようにと「会津家訓十五箇条」を定めたのです。

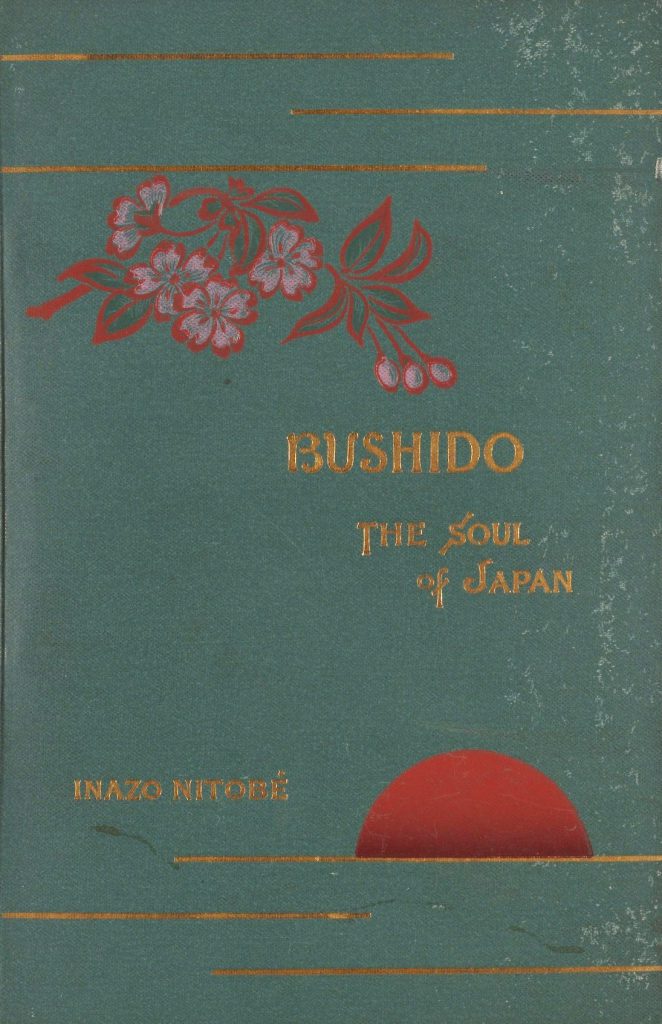

会津家訓(かきん)十五箇条

この家訓の第一条には、

大君の儀、一心大切に忠勤に励み、他国の例をもって自ら処るべからず。若し二心を懐かば、すなわち、我が子孫にあらず 面々決して従うべからず。

(将軍家に忠勤を励むように。他藩がしていることを見て自分たちもこれくらいでよいなどと考えてはいけない。もし二心を抱くような君主がいるようなら、その者は私の子孫とはいえないから、家臣たちもその者に従ってはいけない。)

とあり、幕府への忠節を忘れてはならない旨が記載されています。

以下は為政者、武士としての心得や長幼の序などについて書かれており、正之の将軍家への思いや政治理念がうかがえます。

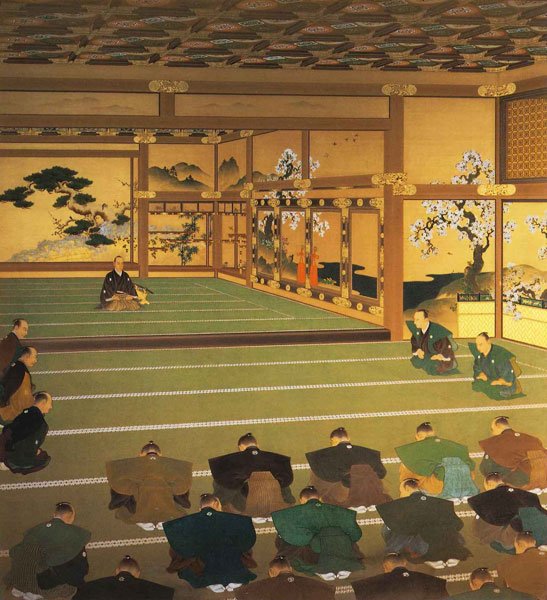

年に3回ほど君臣一同が集まってこの家訓を一斉に読み上げるなど、会津藩では藩主も藩士も皆この教えを忠実に守り続け、それは幕末にあっても同じでした。

危機に瀕す会津藩

正之は生涯保科姓を名乗りますが、正之没後は松平姓を名乗り親藩(徳川一門の藩)として幕府から扱われるようになります。

しかし18世紀中頃になると会津藩もご多分に漏れず、財政危機に陥ります。ときの藩主容頌(かたのぶ)は田中玄宰(はるなか)を家老に据えて、藩政改革に乗り出します。

田中玄宰による藩政改革

玄宰は改革に乗り出そうとしますが、当然のように保守派の家老から猛烈な反対を受けます。

その家老たちは正之の遺訓に背くようなことはしてはならない、ということを反対理由に挙げます。

しかし玄宰は「ご遺訓の主旨をよくわきまえ、世の変遷に応じて変えていかなければかえってご遺訓に背くことになる」と反論し、容頌もそれに賛同しました。

殖産興業

玄宰は特産品の栽培・生産を積極的に奨励して財源確保の源としました。具体的には養蚕、薬用人参、紅花、藍などの栽培や漆器、酒、絵ロウソクなどの生産です。

これらの特産品は現在でも会津の特産品として栽培・生産されています。

教育改革~日新館の創立

有用な人材を育成することが藩政を運営していくうえで重要であると考えた玄宰は藩校「日新館」を設立します。日新館は武士の子弟教育の場となり、10~18歳の若者たちに文武それぞれ厳しい教育が課されました。

日新館には17条に及ぶ心得がありました。

父母や目上の人に敬意を払うことから武士としての心得や身だしなみ、学習態度など細かく規定されています。

童子訓

日新館には童子訓(どうじくん)と呼ばれる教科書がありました。そこには古今東西の偉人伝だけではなく、庶民の孝行話などが掲載されており、武士のことだけではなく民情に関することも学んでいたようです。

この童子訓は日新館で使われるだけでなく、武士の各家庭にも配布されていたため、当時日新館での教育対象ではなかった女性もこれを読み、武士とはかくあるべきということを身につけていったそうです。

什の掟

日新館に入学する前の幼い子(6~9歳)たちは、町内で10人程度の集団を作っていました。これが什(じゅう)です。簡単にいえばプレ教育機関ということなのですが、この什にも掟がありました。

その掟を年長の子が什長としてその掟を申し述べて、これに背くことがなかったか反省会を開きます。

その掟とは、

一、年長者(としうえのひと)の言ふことに背いてはなりませぬ

一、年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ

一、嘘言(うそ)を言ふことはなりませぬ

一、卑怯な振舞をしてはなりませぬ

一、弱い者をいぢめてはなりませぬ

一、戸外で物を食べてはなりませぬ

一、戸外で婦人(おんな)と言葉を交へてはなりませぬ

ならぬことはならぬものです

というもので、それに背いた者には「しっぺ」などの軽い制裁が加えられるというものでした。

幼いころから「武士らしい武士」を会津藩は育てようとしたのです。

玄宰の改革は一定の成果を挙げました。しかし玄宰死後は幕府からの軍役などにより再び財政は悪化してしまいました。

そして幕末を迎えます。

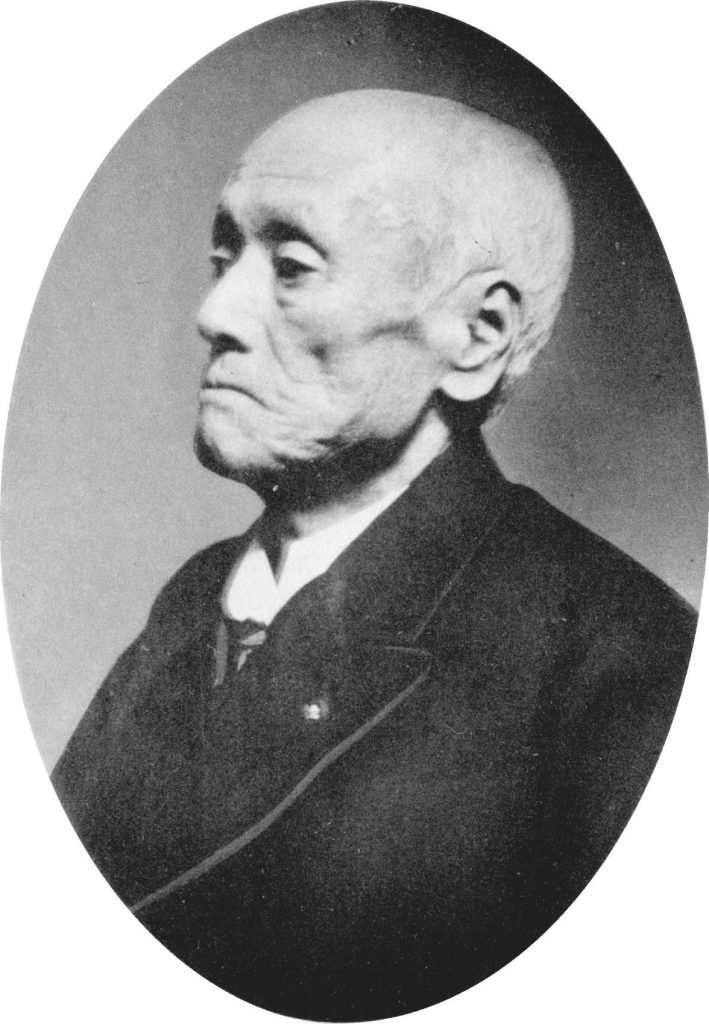

松平容保、会津藩主となる

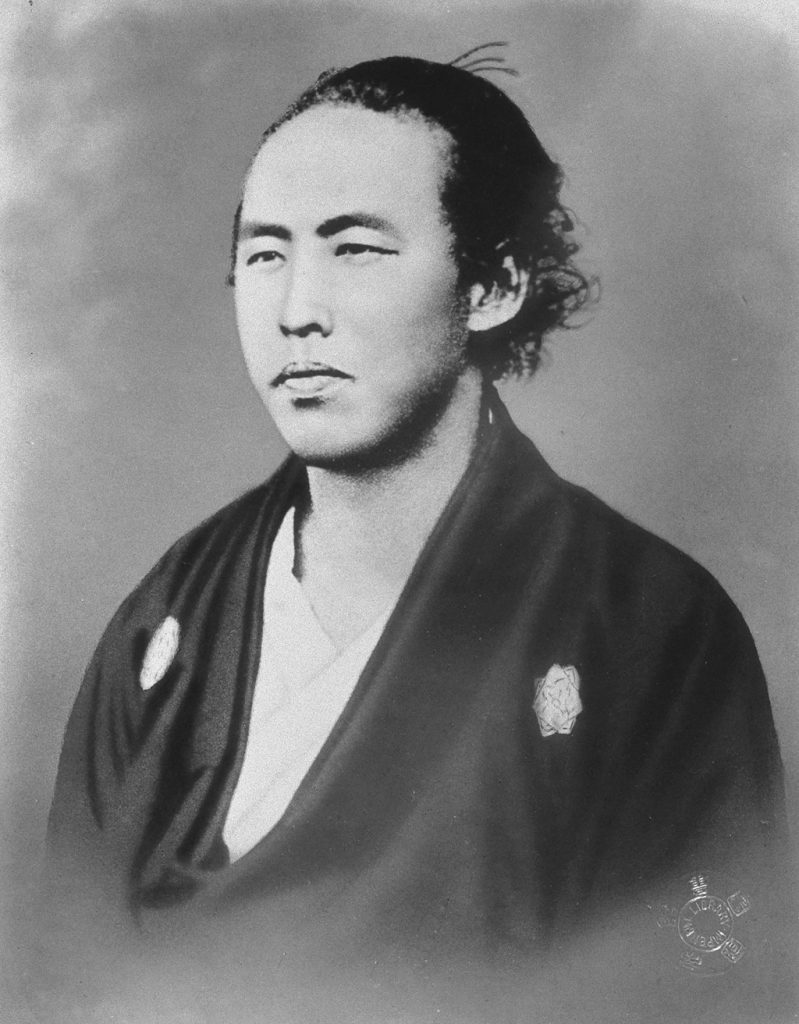

松平容保(かたもり)は他家から会津松平家に養子に入りました。

実の兄弟には慶勝(よしかつ、後の尾張藩主)、定敬(さだあき、後の桑名藩主)がおり、幕末には各々が違う家で激動の幕末の時代に対処していくことになります。

容保がまだ少年の頃に養子に入ると会津藩の伝統的な教育を施されます。尊王の精神、徳川将軍家への絶対的忠誠などを教え込まれたのです。

これにより容保は他家出身ながらも歴代の藩主に負けないほどの「会津藩にふさわしい藩主」の素養を身につけました。

そして17歳で家督を継ぎ、28歳のときに京都守護職に就任します。

松平容保、京都守護職に就任する

内憂外患の日本

当時の政治状況を簡単に振り返っておきましょう。

黒船来航による開国、日米修好通商条約の締結を巡る騒動、将軍継嗣問題と安政の大獄といったように政局は激動していました。

わけても朝廷がある京都は「尊王攘夷(そんのうじょうい、天皇を尊び外国人を追い払え)」をスローガンに掲げる浪人らがはびこり、治安が乱れていました。

京都には幕府の警察機関として京都所司代と京都町奉行がありましたが、治安悪化に対応ができなくなっていました。

そこで幕府は京都守護職を上位機関として設置して、そこに親藩(徳川家の一門)クラスの大名を任じることで京都の治安回復を図ったのです。

しかしこの職は明らかに損な役回りでした。

というのも幕府の役職を果たすうえでかかる費用は全て藩の持ち出しであり(もちろん役目に応じた領土の加増はありますが、それでは到底賄いきれません)、藩財政の苦しい会津藩には大きな負担になるためです。

また浪人の裏で策動している長州藩などと対立関係になることが明白だったからです。

容保も本領が会津という京都から遠く離れた場所にあることなどを理由に再三にわたり辞退をします。

しかし松平春嶽(しゅんがく)らは執拗に容保に守護職就任を要請します。

松平春嶽のゴリ押し

春嶽は越前松平家の当主です。越前松平家は家康の次男結城秀康が家祖であり(三男の秀忠が二代将軍)、家柄としては会津松平家と似た立場です。(結城秀康についてはこちら:天下を継げなかった男~「将軍の兄」結城秀康)

春嶽は若い頃よりその聡明さを知られており、将軍継嗣問題に絡んで一時幕府により隠居させられたものの、その後許されて幕政に参加、新設された政事総裁職に就任します。

これは従来の幕府における大老に相当する職といわれています。

この職に就いた春嶽が京都守護職を創設し、容保を強く推したのでした。春嶽は、時には一日に三回手紙を送り容保を催促したこともあったそうです。

そして最後には会津家訓を持ち出し、次のような言葉で就任を迫ります。

「保科正之公なら必ずお受けになるでしょうな。」

ちなみに春嶽は数年後、尊王攘夷派との対立に悩み、政事総裁職を投げ出して一時越前に帰国してしまいます。(すぐ政局に復帰しますが)この春嶽の振る舞いを容保はどう思ったのでしょうか。

会津藩君臣の覚悟

会津藩主として教育された容保にとってこの春嶽の言葉は殺し文句でした。容保は京都守護職を引き受けることを決意し、その旨を会津の家臣たちに伝えます。

すると家臣たちは会津から江戸に飛んできて、「薪を背負って火中に飛び込むようなものである」と言上し、なおも断るように容保を説得しました。

しかし容保は藩祖正之公のご遺訓がある以上受けないわけにはいかぬと告げると、家臣たちも「主とともに京都の土地を死に場所にしよう」と決意を固めました。

「公武一和」~容保の考える日本政治

容保は京都守護職に就任するにあたり「公武一和」-天皇と幕府が協力して国内の混乱を収拾したうえで、対外政策を考える-という方針を幕府に披露しています。

そのうえで朝廷が主張する開港の一部延期などを提言し、幕府もこれを取り上げました。

容保、京都に入る~言路洞開の融和方針

容保は会津藩兵を率いて京都に入ります。京都の治安取り締まりの任に就きますが、直ちに武力をもって取り締まることはしませんでした。

「言路洞開」(げんろどうかい)-浪士たちが過激なことをするのは意見を聞いてもらえないからである、ちゃんと話をすればわかるのだと考え、国事に関することならばなんでも申し出るように布告を出しました。

しかしこれで治安が回復することはありませんでした。

容保、方針を転換する~新選組を傘下に

ここで容保を激怒させる事件が起こります。足利三代木像梟首(きょうしゅ)事件というもので、経緯は省略しますが幕府を批判するものでした。

容保は関係者の捕縛を厳命し、これ以降容保は厳しい態度をもって浪士取り締まりの任にあたるようになります。

一方で容保は家臣に対して「策を用いるな。最後には必ず一途な誠忠が勝つ。」と姑息な策を採るようなことをするなと言っていました。

また容保は家臣の仕事が至らぬことがあっても、それは自分の不徳が致すところとして決してその家臣を責めたりしませんでした。

家臣たちも容保のその姿を見て、一層役目に励んだそうです。

そして幕府から京都壬生村にいる幕府の募集に応じた浪士たちの管理を任されます。これが後の新選組となり、彼らは「会津藩お預かり」の名の下、京の治安取り締まりに猛威を振るうことになります。

孝明天皇から厚く信頼される容保

京都の朝廷にあって孝明天皇は、攘夷については強硬意見の持ち主でしたが、それはあくまでも幕府との協調あってこそ、つまり容保が考える「公武一和」と一致した考えを持っていました。

この当時天皇に仕える公卿のなかには、幕府に不満を持ち偽の勅命(天皇の命令)を出し、幕府や容保を混乱させるような者がおり、天皇はこの状況に憂慮の念を抱いていました。それらの公卿の背後には長州藩がいました。

そして天皇は慣例を破り、御宸翰(天皇からの手紙)を直接容保に対し送っています。そこには容保を頼りにしている旨が書かれており、容保は感激しきりであったといわれています。

八月十八日の政変

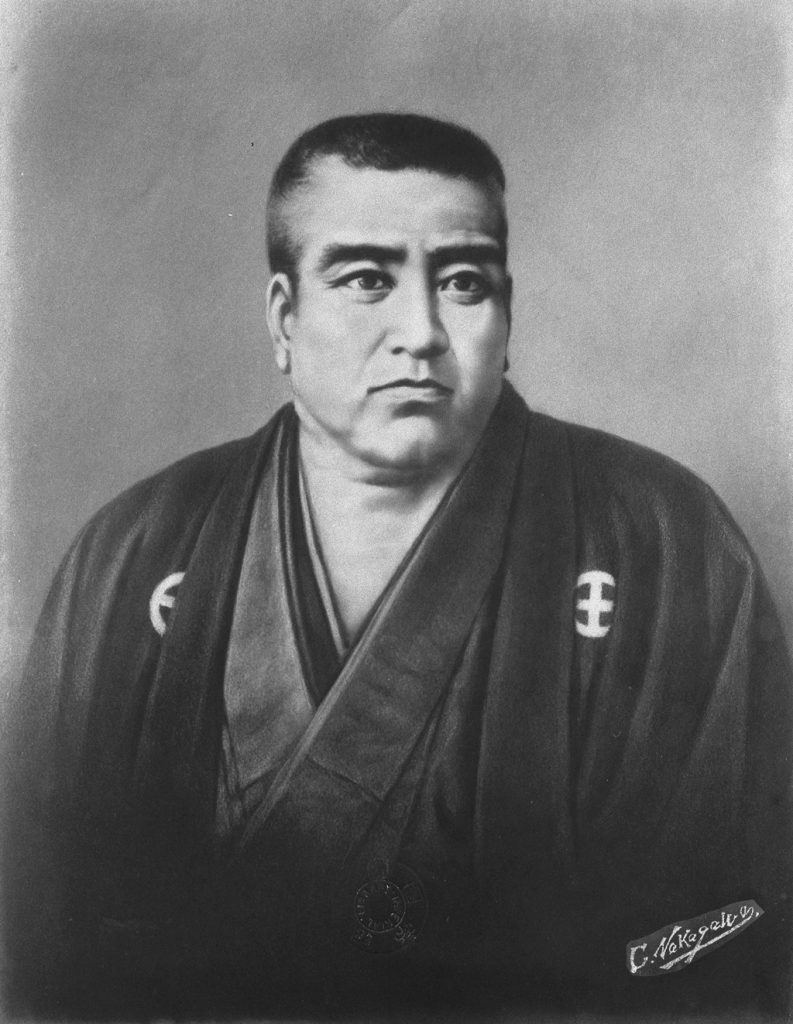

そしてついに孝明天皇の了解の下、反幕府派公卿の排除が実施されます。公卿を裏で操る長州藩の動きを苦々しく思っていた薩摩藩が会津藩と手を組み、禁裏の門を封鎖して反幕府派公卿の出入りを禁止しました。

これによりそれらの公卿と長州藩は京都を退去させられます。

このときに孝明天皇が容保に感謝の気持ちを込めて贈られた御宸翰と直筆の御製(ぎょせい、天皇が詠まれた和歌)が会津松平家に家宝として現在も伝わっているそうです。

この頃、実弟で桑名藩の藩主になっていた松平定敬が京都所司代に就任し、実の兄弟で京都の治安維持を行うことになります。

禁門の変

しかし長州藩も黙ってはいません。今度は無実を訴えることを目的に兵を率いて家老が上洛します。そして薩摩・会津・桑名を中心とした諸藩の軍が激戦の末、長州藩の軍を破りました。(禁門の変)

この事件によって長州藩は朝敵とされ、その後2度にわたる征伐を受けることになります。

このときも孝明天皇は長州掃討を強く命じており、天皇の容保への信頼の厚さがうかがい知れます。

時勢一転~会津藩窮地に

2度の長州征伐は大きな成果を得ることなく終わり、さらに一度は手を組んだ薩摩藩が長州藩と極秘裏に同盟を締結します。

そして容保にとって大きな痛手となるできごとが起こります。孝明天皇の崩御です。

孝明天皇はまだ30代の若さであり、暗殺説もありますが真相はわかりません。とにかく容保を厚く信任する天皇の崩御は情勢を一変させてしまいます。

皇位にはまだ少年の睦仁親王(むつひと、後の明治天皇)が即位し、反幕府派の公卿も政界に復帰するようになりました。

一方江戸幕府も14代将軍家茂が亡くなり、一橋慶喜(ひとつばしよしのぶ)が新たに将軍となっていました。慶喜は幕府単独での政局運営はもはや不可能と考えており、徳川家を中心とした雄藩諸侯連合による新たな政治体制を構想していたといわれています。

大政奉還と会津藩

大政奉還

慶喜は土佐藩や一部幕臣などのすすめもあり、大政奉還を朝廷に対して申し出ました。

慶喜は朝廷に政局運営能力がなく、結局は自分が政治の中心であり続けられると考えていたようです。容保もこの決断には肯定的でした。

しかし現実は思わぬ方向に進んでいきます。

倒幕の密勅

朝廷は慶喜の大政奉還を受ける一方で、薩摩・長州に対して倒幕の密勅を下していました。さらにその数か月後王政復古の大号令が下り、幕府とともに京都守護職は廃止されてしまいます。

それまで治安維持の頼みとされていた会津藩は次第に周囲から敵視されるようになってしまいました。

会津藩士たちは時勢の一変に憤りますが、容保は藩士たちをなだめていました。

鳥羽伏見の戦い~容保、敵前逃亡する

大政奉還後、大坂に退去していた旧幕府勢は度重なる朝廷からの厳しい要求・挑発にしびれを切らし、ついに兵を京都に向けて動かします。戊辰戦争の勃発です。

緒戦である鳥羽伏見の戦いにおいて旧幕府軍は薩長を中心とする新政府軍に兵力では勝っていたものの、士気と装備の違いで敗北を喫します。

さらに慶喜はじめ幕臣および容保・定敬などは戦況不利となるや船に乗り込み、さっさと江戸に退去してしまいます。主将に見捨てられた軍隊が勝てるわけがありません。

容保は大坂城を退去することをためらいましたが、主君である慶喜の命に従わざるを得ませんでした。

容保、江戸から会津へ

こうして江戸に戻った容保ですが、自分一人が江戸に逃げ帰ったことを深く悔やんでいました。容保は江戸に帰ってきた藩士たちに自らの行動を謝罪し、藩主の座を養子に譲りました。

自らが藩主の座を退くことで新政府に対して恭順の姿勢を見せたのです。

ここでさらにひどい仕打ちにあいます。

このとき会津藩と桑名藩は朝敵とされてしまっており、自らも同じく朝敵とされている慶喜は新政府への恭順姿勢を見せるため、容保の江戸城登城を禁止してしまいます。

容保は慶喜にも切り捨てられてしまったのです。

江戸に居場所のなくなった容保は会津に帰らざるを得ませんでした。

悲劇の会津戦争

会津藩は薩長、特に幕末の京都で多くの藩士を失った長州からは目の敵にされていました。このため会津藩は新政府への恭順を嘆願しますが受け入れられません。

新政府側は恭順の条件として容保の首を差し出すように要求してきたため、会津藩士は激しく憤り、徹底抗戦の覚悟を決めました。(一方の慶喜は江戸城退去などを条件に恭順を認められています。)

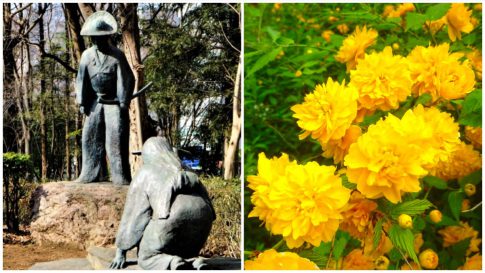

そして会津の地で新政府軍に抗戦することになりますが、戊辰戦争における悲劇の多くがこの戦いで起こってしまいました。少年たちで編成された白虎隊(びゃっこたい)の自刃をはじめ、数多くの悲惨なできごとがありました。

武士らしくあることを教育してきた武士の家では、当主のみならず婦女子弟に至るまで懸命に戦います。大河ドラマ『八重の桜』のヒロイン新島八重(にいじまやえ)も自ら銃を手に戦闘に加わりました。

会津戦争で武士だけでなくその家族の多くの命が失われてしまいました。会津武士の道を貫いたゆえの悲劇です。

そして1か月の抗戦ののち会津藩は新政府軍に降伏、そして開城ということになりました。しかし悲劇はまだ終わっていませんでした。

会津武士の悲劇は続く~新天地は不毛の地

松平容保は助命されたものの新政府から蟄居を命じられ、藩そのものも大幅に領地を削られ陸奥国斗南(となみ、下北半島など)3万石とされてしまいました。

藩士の多くがこの地に移住しますが、表面上は3万石となっていたものの米の生産はほとんどできず、彼らの暮らしは困窮を極めたそうです。

そして廃藩置県により斗南藩も消滅し、斗南に残る者、会津に帰る者、別の土地に移る者、さまざまだったようです。

そしてなによりも朝敵にされたという過去は残り、薩長を中心とした新政府においてはなかなか立身することは難しかったようです。

会津が朝敵では無くなった日

会津藩が廃藩置県によって消滅してから約50年後、容保の六男恒雄(つねお)の長女節子(ご成婚後、勢津子妃)と昭和天皇の弟である秩父宮雍仁(ちちぶのみややすひと)親王との婚約が発表されました。

会津の人々はこのご成婚により朝敵の汚名が晴れたと、とても喜んだそうです。

ちなみに雍仁親王の弟高松宮宣仁(たかまつのみやのぶひと)親王の妃である喜久子妃は祖父が徳川慶喜で、不思議な因縁があったようです。

会津人と西南戦争

話を明治初期に戻します。

廃藩置県後、各地で明治政府に対する武力反乱が起きますが、その中で最大かつ最後となったのが西南戦争です。

そこには戊辰の復讐に燃える旧会津藩士たちの姿がありました。

佐川官兵衛

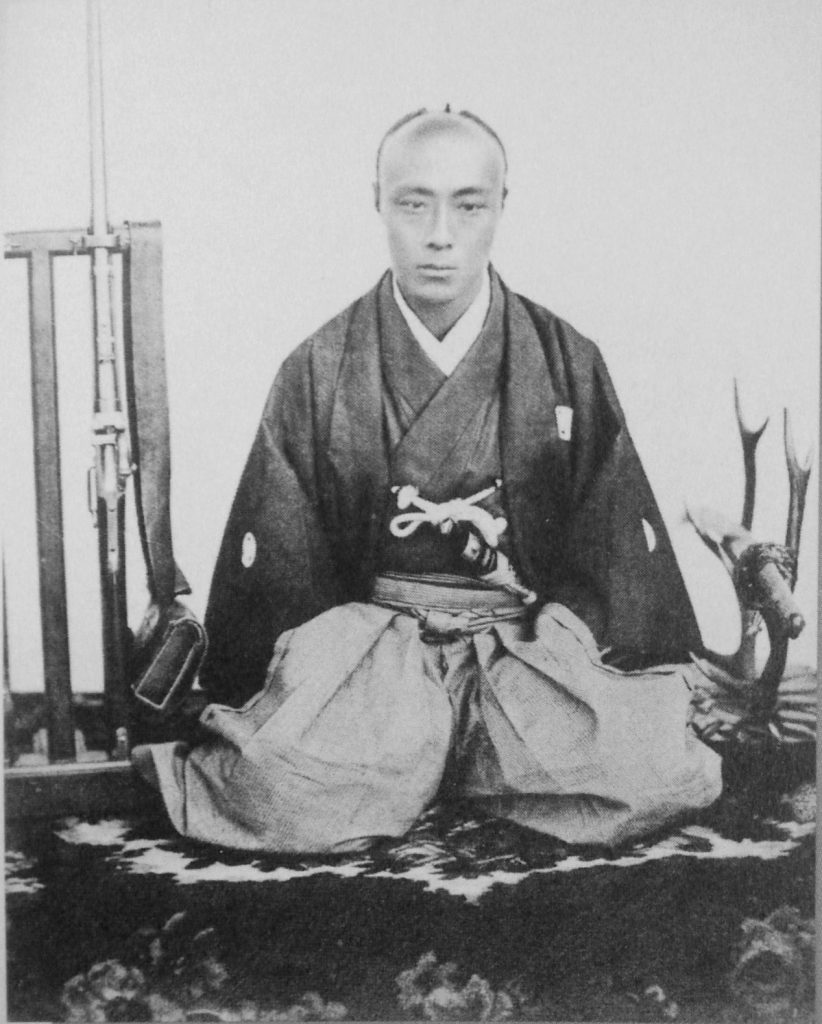

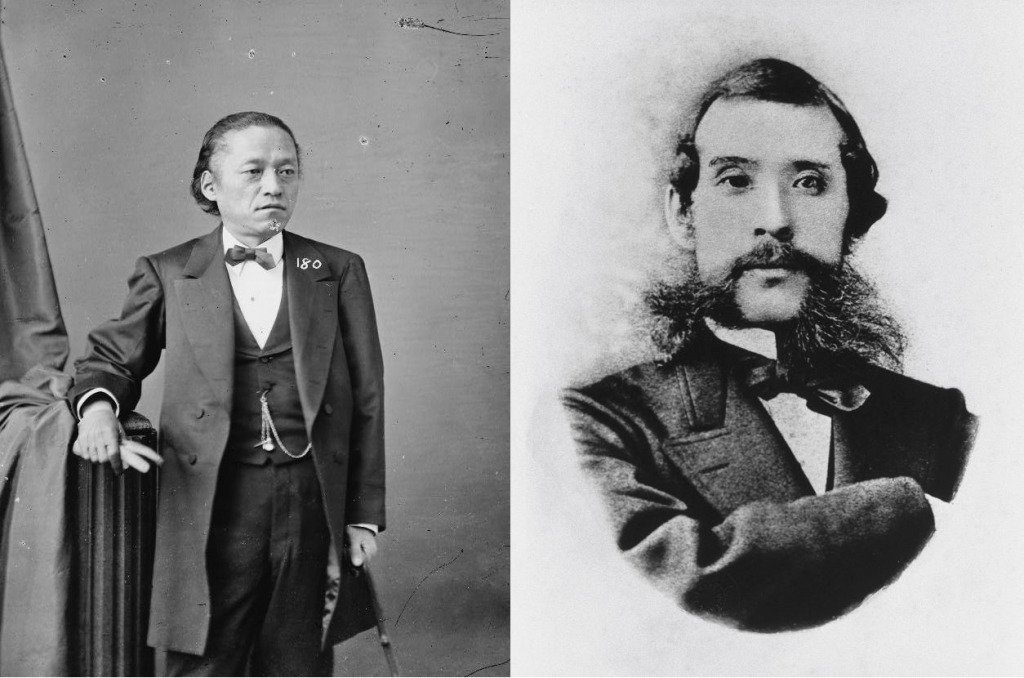

佐川官兵衛(さがわかんべえ)は会津藩時代家老として兵の指揮を執り、各地で新政府軍を苦しめ「鬼官兵衛」と呼ばれました。

西南戦争では警察官の身分で豊後口に参戦し、そこで戦死します。

佐川は略奪行為を固く禁じたため、滞在した時間は短かったにもかかわらず地元民から「鬼さま」と慕われ、その死後には会津から遠く離れた九州阿蘇の地に慰霊碑が十数か所も建てられるほどでした。

山川浩

山川浩も若くして会津藩家老となり、防衛総督として鶴ヶ城で籠城軍の指揮を執りました。そして山川はその名指揮ぶりを敵であった新政府軍から認められて陸軍に入り、陸軍中佐の身分で西南戦争に従軍します。

山川は従軍にあたり次の歌を詠みました。

薩摩人 見よや東の丈夫(ますらお)が 提げ佩く太刀(たち)の 鋭(と)きか鈍きか

(薩摩人よ、会津武士が腰に差した太刀が鋭いかなまくらか、よく見るがよい)

このような激烈な覚悟をもって、彼にとっての復讐戦に臨んだのです。

山川はその後東京高等師範学校(現筑波大学)の校長や貴族院議員を務める傍ら、旧藩の後進育成に尽力しました。

ちなみに山川浩の弟健次郎は白虎隊の生き残りで、後に日本人初の物理学教授となり、東京帝国大学(現東京大学)の総長も務めました。

妹の捨松(すてまつ)は津田梅子(現在の津田塾大学の創始者)らとともにアメリカに官費留学し、日本の女子教育に貢献したほか、後に日露戦争で総司令官を務めた大山巌(いわお)に嫁いでいます。

会津武士と薩摩武士

江戸時代が270年近く続き、戦が無くなった世の中は武士を官僚や役人へと変えてしまいました。その中で戦国時代から続く武士らしさを残そうとした藩の代表が会津と薩摩でしょう。

両藩とも戦が無くなっても武芸の鍛錬を熱心に行い、また長幼の序を重んじ、弱い者をいじめないなどといったことを幼いころから教え込んだように、「武士らしい武士」を残そうとする藩の教育に共通点をいくつも見出すことが可能です。

しかし会津藩が徳川家の一族であったのに対して、薩摩藩は外様であり関ヶ原の戦いにおいて徳川家に負けたという決定的な違いがありました。(薩摩は負けたとはいえ、領土を削られるようなことはなかったのですが)

そしてこの武士の魂を残した両藩は明治初期の内戦で相対し多くの人員を失い、それによって日本から武士の精神が廃れてしまったというのは、皮肉な巡りあわせです。

現代に生かしたい会津武士の魂

会津藩の教育の根本には武士(人)として恥ずかしくない生き方をしなさい、ということがあるように思えます。人々の暮らしは豊かで便利になりましたが、近年ではかつて考えられなかったような残忍な犯罪やモラルの崩壊というものが目立つようになっています。

もちろん会津家訓や什の掟がそのまま現代に適用できるわけがありません。

しかし田中玄宰が言ったように趣旨を理解したうえで、その精神を時代に適合させて教えることは、いじめなどが蔓延る現代に必要なのかもしれません。

鶴ヶ城、日新館をはじめとした会津若松市の観光スポット情報は下記からどうぞ。

多言語観光情報サイト「Guidoor(ガイドア)」|会津若松市

多言語観光情報サイト「Guidoor(ガイドア)」|鶴ヶ城

多言語観光情報サイト「Guidoor(ガイドア)」|日新館

執筆:Ju

永岡久茂が西郷隆盛と戦う為に榎本武揚から兵士を何名か頼んでます。

結果、西郷隆盛との戦いの前に何名か逃げたとのこと。

それで刀傷を追い牢獄で亡くなったと書いてますが、伊藤博文氏とのお願いを断ってまで、西郷隆盛を討つのか疑問です。

そのまま明治政府に移行して、役職に甘んじる事がなかったのは何故か、誰か教えてくれませんか?

新聞社まで作ってこの程度なのがよくわかりません。

しかも会津を守る為に西郷隆盛を討つのは良くないが、詳しい事は載ってないのは英雄ではないのですか?

会津の心を表しもっと名前が知れても良いのに資料が少ないと、ある作家さんが書いてあるのを読みました。

何か、こういう英雄がもっと居るはずなのでは?と疑ってしまうし、ええかっこしー所があるのが会津の精神なのかな、とも思いました。

「ならぬものはならぬ」ですから他にも会津の誇りと共に亡くなった方の名前を出す気は無いと思いますが。

ただ会津の為に亡くなった名誉の名前を書くべきだと思いました。

この人たちだけではないのに。。。

前にコメントをしてたお医者様も会津の為に尽くしてくれたのに、縁の下の力持ちの名前を書かずに教科書に載ってる人の名前だけ書かれても。。。

地元だからこそ詳しく書いて欲しいのに。。。

所詮、会津はその程度なのだと改めて思いました。

こんばんは!新政府軍は旧幕府に味方した藩に対して朝敵として認定しました。

桑名藩など会津藩を除く藩は皆、恭順しましたが、会津藩だけは謝罪はせず

出頭命令に応じませんでした。また徳川家の先供として会津藩は帰国を命じられていたのに

帰国せずに、軽装でと言われてる京へ武装して上京しています。

2月の下旬頃に朝廷は慶喜から奏聞状を受け取っていますが、その時に

会津藩からも受け取っています。会津藩からは戦の開戦の責任について

我々は無罪だという内容のものでした。

つまり京都守護職のことについては関係なかったと思います。

また新政府側は恭順の条件として容保の首を差し出すように要求したというのも

違うかと。

会津藩の嘆願についての会談で仙台藩の但木土佐が

「会津藩が今からでも謝罪の降伏を申し入れるには、城の明け渡し、会津藩主の首を差し出す

くらいするべきだ」と言ったのであって新政府側はそのような

要求はしていなかったと記憶しています。

会津討伐命令があった後も、新政府軍は会津藩に今からでも謝罪すれば

寛大な処置も有り得ると求めても会津藩は拒否しています。

(拒否という返信をしたという会津藩側の資料はあります。)

会津戦争が始まるきっかけとなったのは世良の暗殺の他に会津藩が旧幕府軍と一緒に

白河を攻めて占領したことが原因です。

その会津討伐命令も上級司令部の宇和島藩の林の独断の可能性が高いと

大学教授も言ってるくらいです。

戊辰戦争の研究家の山川さんも会津藩の書類には

一切謝罪や恭順の文字がなかったと言っています。

ついでにコメントされている高野俊二さんが

1年以上埋葬されなかったと書かれていますが、戦争後の一週間後くらいに

埋葬されたという証拠が見つかっています。会津若松で資料整理された方が

発見していますね。福島県郡山在住の歴史家が言うには、埋葬されなかったという

ちゃんとした証拠はないみたいです。エッセーや小説で使われるようになったのが

原因とのこと。

「自称」幕末についてちょっとばっかり詳しい者氏へ

以下のリンクの内容をよく読み、今一度勉強されてはいかがでしょうか。

http://www.aizue.net/siryou/gokuakuhidounotyouzoku-danzai.html

匿名さん、何についての事を言ってるのか書いたほうがいいですよ。

リンク先だけのせるだけでは意味がないと思います。リンク先を少し読みましたが根拠のない噂のような情報を事実かのように書いてる部分もありますね。

虐殺行為についてもリンク先では事実かのように書かれていますが

歴史ジャーナリストさんが会津若松へ行ってあちらこちら調べたようですが、

証拠がないどころか、関連する資料すらなかったそうです。

リンク先の記事には会津藩が一貫して恭順していたと書かれていますが

父親が会津藩士だった著者の平石弁蔵の会津戊辰戦争にも

新政府軍から恭順を求める書が届いたが謝罪を拒否する返事を出したと

書かれていますね。

あとリンク先の記事は出典も原田伊織さんの本からですしその原田伊織さんの本にも

証拠とはっきり言えるようなものはなかったと記憶しています。

まず原田さんは歴史家ではなく小説家です。外語大出身で卒業後はディレクターやコピーライターなどを

やっててその後に60歳位になって小説家デビューされた方ですね。

その中で歴史にも触れた本を出されてるだけです。内容を読んでもそういう説もあるんだなという

程度にしかならないと思います。

長文失礼しました。匿名様、リンク先を提示するならそのリンク先の内容が

信用に足るかどうかよく読まれたほうがいいと思います。

最近では坂本龍馬はただ名前が記載されているだけで単なる使い走りって言われてますね

詳しいことは分からない素人ですが、龍馬の船が旧幕府の船とぶつかって嘘偽りで賠償金を奪ったお金で武器を買いそのせいで旧幕府軍は戊辰戦争に負けたと記憶してます。

この事は歴史を動かす、龍馬を使いっぱ扱い出来ない史実だと思います。どうでしょうか?

会津で御殿医をしていた金子(もしくは兼子)せんめい(専命か専明?)の情報を探しています。

私の祖父(1987年他界)の祖父もしくは曾祖父なのですが、祖父の兄弟姉妹は他界しており、ネットでこちらに辿り着きました。祖父の母の実家は医者の家柄と言うことだけ分かっています。

僕は、會津田島生まれです。

松平慶喜が裏切ったから会津戦争になったと聴きました。

戊辰戦争小年16.17歳、薩長に會津兵達が一年以上も埋葬出來ずにいたそうです。そのため會津の人たちは、まだ薩長を恨んでいます。

会津松平容保は、会津戦争ご日光東照宮の職に着いたと聴きましたか。病がもとで會津に戻り無きなりましたと聴きました。