鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス(織田信長)

鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス(豊臣秀吉)

鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス(徳川家康)

これらの川柳をみなさんもどこかで耳にしたことがあると思います。もちろん、彼らが一堂に会してこのような句を実際に詠んだわけではありません。

後世の人間がそれぞれの性格を川柳に託して作ったものです。

短気で感情の起伏が激しい信長、課題を知恵や工夫で解決しようとする秀吉、気長に我慢することに耐えられる家康ということを表現したものです。

まあ、いろいろ調べてみると信長は短気どころか実はとても辛抱強い性格だったりするのですが…。

今回は武将たちの名言や時代を写す短歌などをいくつか取り上げて、その意味や背景などを紹介します。

武将達の名言編

平重盛(たいらの しげもり)

忠ならんと欲すれば孝ならず、孝ならんと欲すれば忠ならず

平重盛(しげもり)は日本初の武家政権を打ち立てた平清盛の長男で、冷静沈着な性格の持ち主として知られており、平氏政権で重要な役割を果たしていた人物です。

清盛は太政大臣に任じられるなど位を極めますが、一方では朝廷の頂点にある後白河法皇としばしば対立しました。

重盛は父清盛と主である後白河法皇との間を調整しようと奔走しますが、なかなか思うに任せずこの言葉を漏らしたそうです。

主である法皇に忠実であろうとすると父清盛の意に反してしまい、逆もまたしかり。重盛は両者の間に板挟みとなり苦しみます。そしてその精神的苦痛が祟ったのか、重盛は若くして世を去ります。

そして重要な柱を失った平氏政権は徐々に傾きはじめ、源頼朝に滅ぼされてしまいました。

山名宗全(やまな そうぜん)

およそ例という文字をば、向後は時という文字にかえて、お心得あるべし

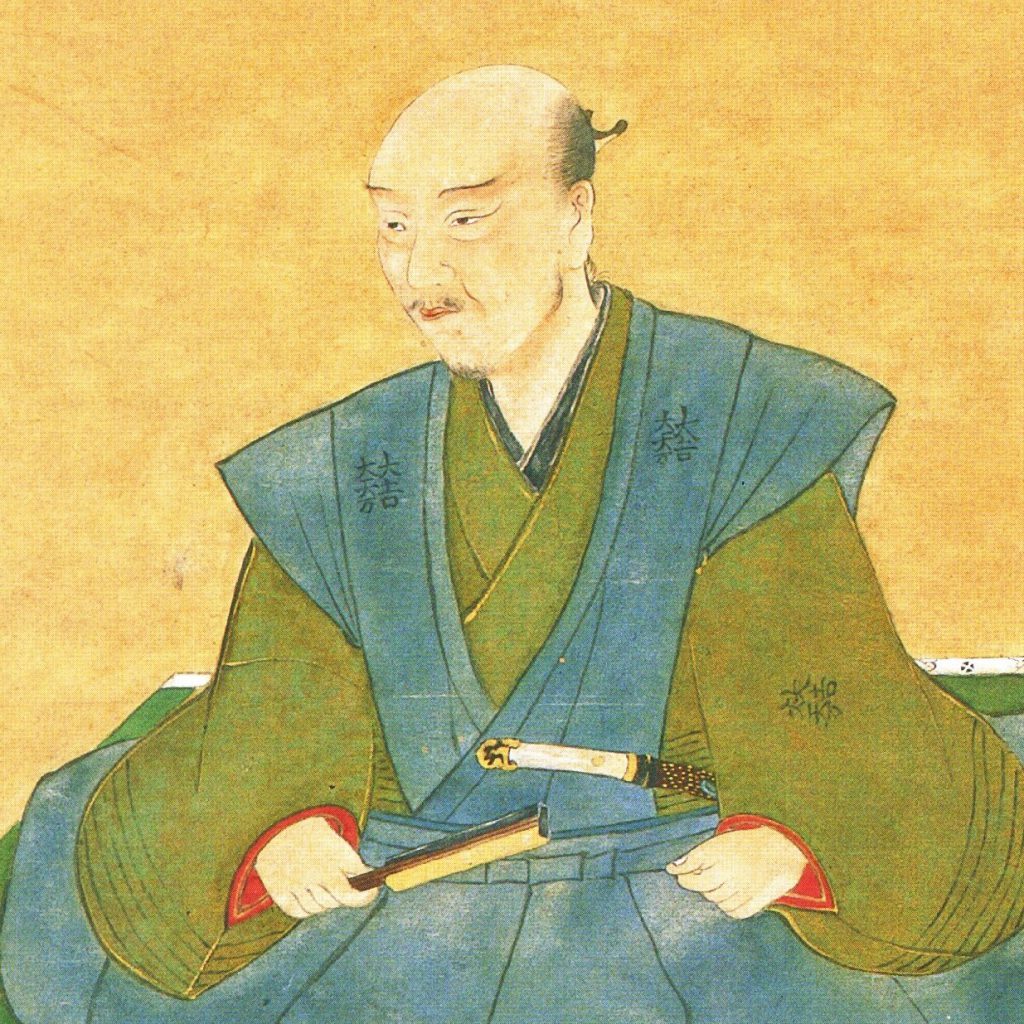

山名宗全(そうぜん、俗名は持豊)は応仁の乱で西軍の総大将を務めた人物で、その武勇は天下に広く知られていました。また剛毅な性格で、ときには将軍に対しても直言をしてはばからなかったといわれています。

画像出典:Mt0616, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

これは宗全にある公卿が苦情を申し立てたときに出た言葉です。

その公卿は宗全に対して「先例がないから」という言葉をしきりと使ったのですが、それに対して宗全は、「先例を重視するより今この時が大事」ということを伝えたのです。

さらに宗全はこう続けます。

「そもそも公卿であるあなたが身分の低い武士であるわたしと対等の立場で話をしている。先例に従えばこれこそおかしなことではありませんか?」

そのように言われたこの公卿さんは返す言葉がなかったそうです。

現代でも過去にこういう事例はない、と自分のやろうとしていることを否定する人がいますが、この言葉をぶつけてみてはどうでしょうか。

北条氏綱(ほうじょう うじつな)

勝って兜の緒を締めよ

北条氏綱は父早雲の業績を引き継ぎ、関東で地盤を固め戦国大名後北条氏の地位を確固たるものにした武将です。

氏綱は嫡子氏康に与えた5箇条の書置きを残しています。この言葉はその書置きの最後に綴られている言葉です。前文で氏綱は氏康の器量の大きさを評価したうえで、敢えて戒めの言葉を贈ったのです。

「調子がよい時ほど驕ることなく心を引き締めよ」ということです。

ちなみにこの言葉は日露戦争後、連合艦隊で先任参謀を務め名文家としても知られていた秋山真之(さねゆき)が起草し、司令長官東郷平八郎の名で発せられた『連合艦隊解散の辞』の締めくくりに取り入れています。

日本海海戦で大勝利を収め日露戦争は日本の勝利で終わりましたが、この辞で海軍の軍人たちに普段の準備・訓練の大切さを説き、この言葉を締めに採用して勝利に驕ることがないよう戒めています。

この文章に感動したアメリカ合衆国のセオドア・ルーズベルト大統領は、英訳してアメリカ海軍に配布したそうです。

『連合艦隊解散の辞』についてはこちら:明治の歴史が見える場所~横須賀に記念艦「三笠」を見に行こうもどうぞ。

前田利家(まえだ としいえ)

落ちぶれているときは平素親しくしている人も声を掛けてくれなくなる。だからこそ、そういう時に声を掛けてくれる者こそ信用できる人間である。

前田利家は信長、秀吉に仕えて主に戦場での功とその重厚な人格により後の前田家加賀百万石の祖となった武将です。

利家の若い頃は大変な暴れん坊(いわゆる傾奇者)で、自分を侮辱した茶坊主を斬り捨てて信長の逆鱗に触れ、出奔したことがありました。

後に手柄を立てて織田家に帰参を許されますが、その出奔中は大変苦労したようで、そのときを思い出してこう語ったそうです。

「金の切れ目が縁の切れ目」という嫌な言葉がありますが、人間関係は貧富にかかわらず大事にしたいものです。

伊達政宗(だて まさむね)

仁に過ぎれば弱くなる。義に過ぎれば固くなる。礼に過ぎればへつらいとなる。智に過ぎれば嘘をつく。信に過ぎれば損をする。

伊達政宗は東北地方の戦国武将として豊臣秀吉や徳川家康と駆け引きを繰り広げて、仙台藩の祖となった名将です。

政宗は「仁義礼智信」という儒教の教えについて、それを肯定しつつもそれが過ぎればかえって悪い影響を及ぼすことを言っています。

過ぎたるは及ばざるが如し、ということですね。

加藤嘉明(かとう よしあき)

真の勇士とは責任感が強く律儀な人間である。

加藤嘉明(よしあき)は秀吉子飼いの武将の一人で、その武勇の高さは天下に知れ渡っていました。また冷静沈着で重厚な人柄でも知られていました。

これは嘉明があるとき自分の配下にはどのような家臣が欲しいかと聞かれた時の答えがこれです。

戦国時代になると、個人の武勇より集団で戦うことが一般的になりました。

嘉明には主人の言うことをちゃんと守る者たちこそが強い軍団を作るという信念がありました。つらい場面、苦しい場面で大将に引くなといわれて踏みとどまれる真面目さ、忠実さを兵士たちに求めました。

そして腕に自信がある者については、「勝っているときは調子が良いが、いざ戦況が苦しくなれば自分の身を守るためにさっさと逃げてしまう。」と厳しく批評しています。

細川忠興(ほそかわ ただおき)

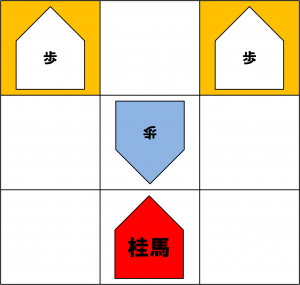

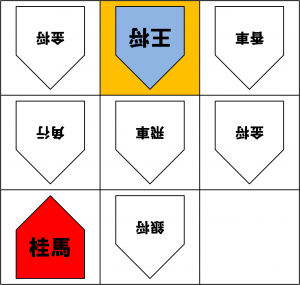

家中の者どもは将棋の駒と思え。

細川忠興(ただおき)は信長、秀吉、家康の3人に仕え、晩年は肥後(現熊本県)54万石の大大名に封じられました。

武勇に優れていたばかりではなく、和歌などの諸文化に通じ、中でも茶道においては千利休に一目置かれ「利休の七哲」の一人に数えられるほどでした。

これは忠興が跡継ぎである忠利(ただとし)に残したものです。この言葉は次のように続きます。

将棋の駒にはそれぞれ働きがある。桂馬は頭を歩につかれると取ることも逃れることもできない駒だが、一枚隔てて筋違い飛びの働きをする。それは飛車や角にもできないことである。人もこのように一つの役目では不調法でも、他のことでは役立つことがある。何もかも一人でできる者はいないのだ。主君たる者、このことをよく心得ておくように。

つまり家臣の適性をちゃんと見抜いて上手に使え、すなわち「適材適所」を心掛けよということです。

武田信玄(たけだ しんげん)

人は城 人は石垣 人は堀 情けは味方 仇(あだ)は敵なり

武田信玄(たけだしんげん)は戦国時代を代表する名将の一人です。

ライバル上杉謙信(うえすぎけんしん)と戦いを繰り広げ、甲斐(現山梨県)から信濃(現長野県)、駿河、遠江(現静岡県)の大半を制圧し、織田信長の前に立ちはだかった最強の敵でした。

この歌で信玄は、どんなに堅い城を造ったところで人の心がまとまってなければ無意味であるということを言っています。

本拠地であった躑躅ヶ崎(つつじがさき)館は近世の城郭のように天守などはなく極めて質素なもので、信玄は生涯ここを拠点に戦国時代を生き抜きました。

それだけ信玄は自分の家臣団の統制に自信があったのでしょう。

上杉鷹山(うえすぎ ようざん)

なせば成る なさねば成らぬ 何事も 成らぬは人の なさぬなりけり

上杉鷹山(ようざん)は米沢上杉家に養子として入り家督を継ぎます。そのとき上杉家の財政は破綻寸前であり、ちょっとやそっとの改革ではどうにもならない状態でした。

しかし鷹山はこの歌のように不退転の決意で思い切った改革を断行し、ついには借財をすべて返済することに成功しました。

ちなみにこの歌は武田信玄の

為せば成る 為さねば成らぬ 成る業を 成らぬと捨つる人のはかなき

という歌を模範にしたといわれています。

他に鷹山はこんな句を詠んでいます。

してみせて 言って聞かせて させてみる

これは鷹山の教育についてのモットーです。つまり言葉だけではなく、実際にやっている姿を見せて手取り足取り教えないとだめだよ、ということです。

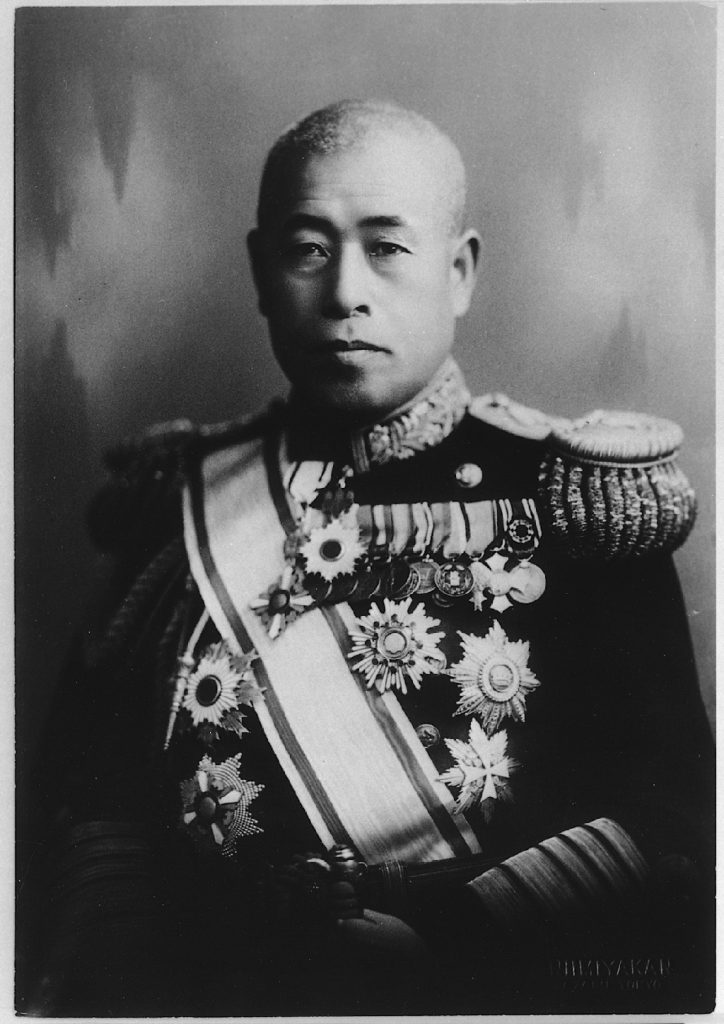

ちなみに太平洋戦争開戦当時の連合艦隊司令長官山本五十六(いそろく)は、この句にさらに言葉を継ぎ足しています。

してみせて 言って聞かせて させてみて 褒めてやらねば 人は動かじ

現代にも通じる言葉です。人は今自分が当然のようにやっていることも最初は全く知らなかったという事実を忘れてしまうものです。教える側は常に心掛けておきたい言葉ですね。

時代を写す言葉~風刺編

世の中、常に評論、批判というものは必ずあるものです。それをユーモラスに表現するものが風刺です。

現代とは異なり言論の自由などが無い時代ですから、下手に政権を批判すれば命にかかわるかもしれません。したがって多くの作品は詠み人知らずです。

ここからは風刺の中でも日本独特の詩である短歌、川柳などのリズムに乗せたものをいくつか紹介します。

二条河原の落書(らくしょ)

この頃都にはやるもの 夜討 強盗 謀綸旨

召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)

生頸 還俗 自由出家

俄大名 迷者

安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)

本領はなるる訴訟人 文書入れたる細葛

追従 讒人 禅律僧 下克上する成出者(なりづもの)

器用の堪否沙汰もなくもるる人なき 決断所 …… (省略)

京童(みやこわらわ)の口すさみ

十分一そもらすなり

「二条河原の落書」より抜粋

意訳:近頃京都で目にするものといえば、夜討ち・強盗・偽の天皇の命令書。

召使いが駆け回り、あちこちから早馬が到着し、つまらない騒ぎが起こっている。

人が簡単に殺され、僧侶がいつのまにか俗人に戻り、俗人が勝手に僧侶になっていて、仏門の規律もめちゃくちゃだ。

にわか大名が威張り散らし、落ちぶれた者が路頭に迷っている。

所領安堵や恩賞欲しさに戦功をでっち上げる連中もいる。

本領を安堵してもらおうと田舎武士が、文書を細いつづらに入れて上京してくる。

おべっかや他人の悪口を言う者、破戒僧やらが成り上がっている。

これは建武の新政を批判するもので、七五調のリズムに言葉を乗せたものです。詠み人は不明ですが、それなりに学識のある者の作ではないかと考えられています。

北条氏一門の専制体制となっていた鎌倉幕府を滅ぼしたものの、後醍醐天皇の親政はむしろ世の中に様々な混乱をもたらしてしまいました。

欲にまみれた人間が京都の混乱に拍車をかけているさまがよく描写されています。

ちなみに今回紹介したのはこの落書の冒頭部分でこの後も長々と続きます。

織田信長と上杉謙信

上杉に会うては 織田も 手取川 はねる謙信 逃ぐるとぶ長

織田信長にとって、武田信玄・上杉謙信の両武将は恐怖の対象であり、莫大な贈り物をするなどして正面衝突することを避けていました。

武田信玄は上洛を目指したものの、その途上で病死し、後を継いだ勝頼は長篠の戦いで織田・徳川連合軍の前に大敗を喫し、信長の脅威は大きく後退しました。

しかし上杉謙信は依然として健在であり、北陸方面では緊張が高まっていました。そして上洛に向けて動き出した謙信は手取川(現石川県)において織田軍と激突し、これを破りました。

もっともこの戦いに信長は参戦していなかったようですが、謙信率いる上杉軍が躍動して織田軍を軽々と打ち破る姿が目に見えるようです。

しかし謙信はこの数か月後に急死したため、上杉軍が上洛の途につくことはありませんでした。

ちなみにこの手取川は石川と呼ばれていたこともあり、それが現在の県名の由来になっています。

徳川家康と本多忠勝

家康に 過ぎたるものが 二つあり 唐の頭(からのかしら)と 本多平八

徳川家康は上洛を目指し徳川領に侵攻してきた武田信玄と三方ヶ原(現静岡県浜松市)で激突します。

しかし家康は武田軍に散々に打ち破られ、命からがら居城の浜松城に逃げ帰ったとされています。

この歌はそのときに武田軍の武将が詠んだ歌です。

唐の頭とはヤクの毛を装飾品として使っていた家康愛用の兜(かぶと)のことです。ヤクという動物はチベットなどにしか生息しないため、その毛は外国から輸入された貴重な物でした。

本多平八とは家康旗下の勇将本多平八郎忠勝のことです。このとき忠勝は決死の退却戦で殿(しんがり、最後尾)を務め、無事家康を逃して敵味方双方から賞賛されました。

これ以外でも数々の戦場で武名を轟かせた忠勝は、後に豊臣秀吉から「古今無双の大将」と絶賛されるほどの武将でした。

武田軍は「我々に散々に破られて尻尾を巻いて逃げ出した家康にあんなかっこいい兜と本多平八郎のような武将はもったいないよ」と家康をからかったのです。

この敗戦を悔しがった家康は、次は武田(竹)を斬るという願いを込めて竹を斜めに斬り落としました。これが正月飾りに使われる門松の「そぎ」という種類の起源といわれています。

そしてこの歌をベースにした歌が後に詠まれています。それを次に紹介しましょう。

石田三成と島左近

三成に 過ぎたるものが 二つあり 島の左近と 佐和山の城

石田三成は豊臣秀吉の家臣として主に内政面で活躍していました。しかし秀吉の天下統一事業が途上であった段階では、戦場での働きは必須のことでした。

三成は賤ケ岳の戦いでは功を立てたものの、小田原征伐の戦いの一つである忍城(おしじょう)の戦いでは指揮官を命じられたものの、これを落とすことができず、このことをひどく悔しがっていました。

忍城の戦いについては、こちら:あの秀吉も落とせなかった城~忍城もどうぞ。

そこで三成が自分に欠けている戦場での駆け引きの能力を補うために雇い入れたのが「島の左近」こと島清興(きよおき、島左近の名で知られています)でした。

左近はもともと筒井家に仕えて戦場で多くの功を挙げましたが、主君と意見が合わなくなり浪人をしていました。

左近の武名は世間に知れ渡っており、多くの大名たちが左近を召し抱えようとしましたが、左近は全て断っていました。

筒井家は大和国(現在の奈良県)の筒井城を拠点にする戦国大名でした。筒井 順昭(つつい じゅんしょう)の代には大和最大の武士団となり筒井氏の最盛期を築きます。

筒井家はもともと古代から中世にかけて強大な勢力を誇った奈良県にある法相宗の大本山「興福寺」の一乗院の衆徒(しゅと)から武士化し、戦国大名となりました。

[衆徒、または堂衆(どうしゅ/どうしゅう)。衆徒は寺院内の警備なども行ないながら学問や修行をしていた僧侶です。貴族や武家出身など武術の心得があるものが多かったのです。武装したお坊さん、いわゆる「僧兵」をイメージしていただければ分かりやすいですね。]

島左近は筒井家に仕え重臣となり、筒井順昭からわずか2歳で家督を譲られた順慶を手助けして盛り立てました。(順昭は病を患っており、その後天文19年(1550年)28歳で亡くなった。)

天正12年(1584年)に筒井順慶が死去。その後順慶の甥、定次が跡を継ぎましたが、上記の通り意見が合わなくなった左近は筒井家を去り浪人となりました。

三成は当時4万石の領地を秀吉から与えられていましたが、なんとその半分の2万石を与える条件でオファーをします。最初左近は小僧の配下になぞなるものかと断っていましたが、結局その熱意に負け家臣となることを誓いました。

佐和山城は三成の居城で、五層の天守があったといわれています。20万石にも満たない領地しか持たない三成には分不相応ともいえる城でした。

後に三成は狂歌で詠まれた先輩にあたる家康と関ヶ原で戦い敗れます。左近は奮闘するも戦死し、佐和山城は陥落して破壊され、三成ともどもこの世の露と消えてしまいました。

近隣の彦根城(国宝)に佐和山城の一部の建物が移築されたといわれています。

加賀百万石の無念

天下葵よ 加賀様梅よ 梅は葵の たかに咲く

これは五七五七七の短歌形式ではなく、七七七五の都々逸(どどいつ)調です。

葵(あおい)は徳川家の家紋、梅は剣梅鉢(けんうめばち)紋を家紋とする前田家を指しています。梅は木に花をつけますが、葵は草花なので梅の方が高い場所に咲きます。

この両家は秀吉政権下では同格(実際は徳川の方が上でしたが)であったにもかかわらず、江戸時代には徳川の家臣にならざるを得なかった前田家の無念を加賀の民たちが歌ったものといわれています。

松平定信と寛政の改革

白河の 清きに 魚の棲みかねて もとの濁りの 田沼こひしき

松平定信は江戸幕府八代将軍徳川吉宗の孫にあたり、老中として寛政の改革と呼ばれる財政立て直し政策を推し進めました。

しかしこの改革はあまりにも倹約、緊縮といったものを求めたため、多くの層から反発を受けました。その定信の厳しすぎる改革を皮肉って詠まれたのがこの歌です。

白河とは東北地方の白河(現福島県)を領地にしていた定信のことであり、田沼とは定信の前任者で幕政を牛耳っていた田沼意次のことです。

田沼意次は商業を重視する政策を進め、賄賂政治が横行したことで有名でした。

あまりに水がきれいだとかえって魚は住まない、少々濁っているくらいが丁度良い、政治も同じですよという批判です。

白河小峰城についてはこちら:関東と東北をつなぐ街~白河もどうぞ。

黒船来航とお茶

泰平の 眠りを覚ます 上喜撰(じょうきせん) たった四杯で 夜も眠れず

明治維新へとつながっていく激動の幕末はペリー(黒船)来航に始まったといっても過言ではありません。

アメリカ合衆国海軍の提督ペリーは開国を求めて4隻の蒸気船を伴って江戸湾(現東京湾)に突如現れました。

上喜撰とは高級な宇治茶のブランドのことです。

その上喜撰をたった4杯飲んだだけで夜眠れなくなったことと、たった4杯(船は1杯、2杯と数えることがあります)の蒸気船が現れたことで、幕府、武士、庶民、すべての階級の人々が驚きあわてている様子をかけています。

いかがだったでしょうか。今回ご紹介したものはほんのわずかですので、興味のある方はいろいろ調べてみてください。

執筆:Ju

よっカッター

良いなー

すご

勉強になった!

勉強になった!!!!!

参考になりました。

よかったです。

良かった!ーーーーー

gt

良かった~

良かった!

勉強になりました!

漢字読めなかった☆((

特に漢字にまみれてたやつ➳この頃都にはやるもの 夜討 強盗 謀(にせ)綸旨

召人 早馬 虚騒動(そらさわぎ)

生頸 還俗(げんぞく) 自由(まま)出家

俄(にわか)大名 迷者

安堵 恩賞 虚軍(そらいくさ)

本領はなるる訴訟人 文書入れたる細葛(つづら)

追従(ついしょう) 讒人(ざんにん) 禅律僧(ぜんりつそう) 下克上する成出者(なりづもの)…

ってやつ、読めん(

でも、色々あってわかりやすかった

学校の授業で使ってもらいました。ありがとうございました。

とても良い

凄く良い

わーい

勉強になります。ありがとうございました。

勉強になりました

ありがとうございます。

イイですね。

同じく

面白かった

か、かっけー

勉強になりました。ありがとうございました。

「織田が搗き羽柴が捏ねし天下餅

ただ楽楽と食うは徳川」。

も好きな言葉です。

家康も戦国の世を生きぬいた苦労人だけあってその後の徳川太平の世が永く続く為にいろいろな布石(江戸市中の水道整備とか、縁(給金)が多い者は幕府の要職にはつけない様にした。)を打っているけど。

所謂大大名は要職につけない、

江戸の町内管理は結構町民に丸投げした、←だから幕府の役人の数が少なくても町内の生活がスムーズに回っていたみたいだしさ。

やっぱりどこまで行っても苦労人ですね😞💨

すげー!

いいね

すごい勉強になりました

とてもよかったです

すごい

すごい

すごい

とても素晴らしい

勉強になりました📚📙

どうかん

こんなにも武将達が名言を残していなんてびっくりしました。

私は、鳴かぬならなかぬなら殺してしまえ、鳴かせてみよう、鳴くまで待とうホトトギスが一番知っていました。😊😊

面白かったです笑

面白くて役に立ちました

すごかったです

色々な名言を知れました

本当にびっくりしたー!

島左近の出奔は筒井順慶の死後の話、ここで説明なく順慶の画像を出すのはミスリードにつながるかと。

本当にびっくりしたー!

神

必死になって生きていたなあ😃と、感慨深い思いがよぎります。