現在、日本のビール業界はクラフトビールのブームに彩られています。クラフトビールとは、一般的なビールとは異なる特徴や魅力を持ったビールです。

多彩なスタイルや風味、地域ごとの個性的な特徴をもったクラフトビールの世界。本記事では、その魅力に迫りながら、人気の背景やブームのきっかけを探っていきます。

また筆者が実際、旅先で出会ったおすすめのクラフトビールや、全国各地の特産物を使ったフルーツビールをご紹介します。

さあ、ジャパンクオリティに溢れるクラフトビールの魅力を一緒に探求してみましょう!

Contents

外国産に負けない!ジャパンクオリティな日本のクラフトビール

クラフトビールに対して、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか?

なんとなく固定概念から、“外国産”または“輸入ビール”という印象を持っている方も多いのではないでしょうか。しかしそれは大きな誤解です。

外国産に負けないジャパンクオリティな日本のクラフトビールは今、全国各地で話題を呼んでいます。

日本の技術でつくり上げた繊細でそれぞれに個性のあるビールは、日本人だけでなく海外からの観光客も魅了しているのです。

気付けば至る所にクラフトビールを味わえるお店が増え、全国でクラフトビールをつくる醸造所は、400か所を超えました。

日本のクラフトビール誕生と発展

クラフトビールの誕生は1994年4月、酒税法が改正されたことにはじまります。

改正されるまでは、ビール製造免許を取得するための最低製造量は年間2,000キロリットルとされていました。しかし改正後はこの基準が60キロリットルに大幅に下げられました。

その結果、これまでビールの製造に手が出なかったような小規模醸造所でもビールの製造が可能になりました。

日本初のクラフトビール「エチゴビール創業」

法の改正を受けて、日本でまず初めにクラフトビールに着手したのは新潟県の「エチゴビール」です。エチゴビールの創業者は元々ローマを拠点とする演劇や映画の仕事に携わっていて、ビールとはかけ離れた世界にいました。

そんな中たまたま絵本作家であるドイツ人女性との出会いを通じて、ドイツのビール文化の奥深さを知り、故郷の新潟でこの文化を広めていきたいと思い立ったのです。エチゴビールの最も大きな特徴は、つくるビールの種類に合わせて酵母を自家培養しているということです。

初めてのビールづくりは試行錯誤の末、成功を収め名実ともに有名になりました。そして今日に至るまで、クラフトビールのパイオニアとして高品質なビールづくりを守り続けています。

「地ビール」として全国へ広がる

こうしたエチゴビールを筆頭に、“マイクロブルワリー”と呼ばれる小規模醸造所が次々と建てられ、日本は第一次ビールブームを迎えました。

当時は「クラフトビール」という名前ではなく、地酒にちなんで「地ビール」という名前でこれらのビールは世間に知られていました。

つまり最近よく聞く「クラフトビール」も「地ビール」もルーツは同じ、意味も同じということになります。

しかし、この地ビールの人気は数年ですぐに下火になっていきます。主な理由としては次の3点があげられます。

- 醸造技術が未熟で高い品質が維持できない。

- 町おこしが主体となってしまい、価格が品質に比べて高い。

- 安い発泡酒が台頭してきた。

地ビールが衰退し、廃業や撤退を余儀なくされる醸造所が多い中、今よりももっとクオリティの高いビールを作りたい!という熱い想いでビールづくりを継続していく醸造所もありました。

このような志高きビール職人たちの研究と努力の結果、かつて地ビールと呼ばれていたビールの味や品質は格段に上がりました。

そしてこれらの地ビールは、「職人技」「手作りで丹精込めた」という意味も含む「クラフトビール(Craft beer)」に名を改め、世界の大会でも数々の賞を受賞し、勢いにのっていったのです。

高品質な「日本のクラフトビール」がブームに!

品質の向上に比例して、世間のビールに対する価値観の変化も日本のクラフトビールブームを更に盛り上げていきました。

オクトーバーフェストの開催が日本でも恒例になり、ドイツやベルギーのビールが一般に出回ることで、高品質でおしゃれなビールなら少しくらい高くても飲んでみたい!という人が増えたのです。

また、SNSの普及により珍しいビールや大人な雰囲気のクラフトビールバーが拡散していったことも、人々がクラフトビールに注目するきっかけになりました。

こうしてクラフトビールは認知度も上がり、全国各地で個性豊かなクラフトビールがつくられ、今のブームを牽引しているのです。

クラフトビール「5つ」のスタイルを紹介

クラフトビールと一言で言っても、それぞれ全く違う特徴があります。

それぞれの個性を知っているのといないのとではクラフトビールの楽しみ方が180度変わるので、ここでは代表的ないくつかの種類を順番にご紹介させていただきます。

ビールが苦手だなという方も、ビール大好き!という方も納得のいく一杯に出会えるはずです!

さっぱりとした味わいで飲みやすい「ピルスナー」

「プレモル」や「ヱビス」、「一番搾り」や「スーパードライ」に代表される、日本でも一般的な黄金色のビール。きりっとした苦みとさわやかなのど越しで、飲みやすいのが特徴です。

日本人には馴染みのある味なので、ビール通でなくてもおいしい!と感じられます。

苦味が芳醇な香りが癖になる「ペールエールとIPA(India Pale Ale)」

淡い色の大麦麦芽を使用して醸造されるビール。ホップの香りもピルスナーに比べてかなり強く、濃く感じるかもしれません。ピルスナーが好きな方の第二段階として、王道のペールエールはお勧めです。

一方IPAは、ペールエールのさらに強いバージョンです。香りは柑橘系で爽やかですが、正直かなり苦いです。しかしこの苦みが癖になる人も多く、大変人気のある種類です。

はるか昔、イギリスからインドまでビールを運ぶ際に、腐敗防止の策としてホップを大量に使ったということがIPA(India Pale Ale)の由来になっています。

まろやかな味とキメ細やかな泡が際立つ「ヴァイツェン」

小麦から作られたビールで、色は少し不透明です。イコールではないですが、一般的に白ビールとも認識されています。

香りがフルーティーで、苦みがないので、非常に飲みやすいです。ビールが苦手な人にもお勧めしたい爽やかでさっぱりとした味わいです。

フルーティーで滑らかな味わい「フルーツビール」

麦汁と呼ばれるビールのできる前の液体にフルーツを漬け込んだり、果汁を利用してつくる甘口のビールです。フルーツの香りや甘さを感じられるので、デザート感覚でおいしく飲めます。

日本全国で特産物を使ったフルーツビールが生産されているので、後程珍しいものをご紹介したいと思います。

コクと風味の強さでビール好きにはたまらない「スタウト」

いわゆる黒ビールです。色が黒いので一見味も濃そうに見えますが、実は全く想像と違います。

すっきりとしたドライな味わいで、苦みの少ない飲みやすさです。色だけで飲まず嫌いだった方はぜひ試していただきたい一杯です。

5選:日本各地のクラフトビールとその味わい

ここでは筆者が旅先で飲み、独断と偏見でおいしかった!と思うクラフトビールについてお話しさせていただきます。

今回は特に、クラフトビール初心者の方も楽しめる、飲みやすいものを中心にセレクトしてみました。

草津温泉物語 初心者におすすめの1本

湯畑で有名な草津。レトロな瓶と温泉地の情緒溢れる雰囲気に惹かれ、欲張ってエールとスタウトの2種類の飲み比べをしてみました。

普段苦みを感じやすいエールですが、こちらのエールはそこまで苦みも強くなく、とても飲みやすく、エール初心者にお勧めしたい1本です。

スタウトの方は逆に普段飲むスタウトよりもホップの苦みが強くしっかりとした味わいでした。温泉街の売店や路面店で購入できるので、湯畑を眺めながらぜひ味わってみてください。

| 生産地 | 群馬県 |

| スタイル | エール |

| アルコール度数 | 5% |

| スタイル | スタウト |

| アルコール度数 | 5% |

公式WEB:草津温泉 湯の香本店

製造元:有限会社 浅間高原麦酒

湘南ビール ソーセージに合うすっきりとした味わい

大学時代、週2で通うほど大好きだった場所。そして今もふとした時に訪れたくなる湘南・古都鎌倉。そこで楽しめるのがこの「湘南ビール」です。

クラフトビール好きには言わずと知れた湘南に唯一残る酒造「熊澤酒造」が手掛けています。(熊澤酒造の特集記事はこちら)

筆者が選んだピルスナーは、一緒に食べた自家製ソーセージの味を邪魔することなく、すっきりとした味わい、程よい深みを感じられました。

熊沢酒造は直営店でカフェやレストランも営んでいるのでゆっくりと食事をしながらクラフトビールを楽しめるだけでなく、小町通りなどで気軽に味わうこともできます。

| 生産地 | 神奈川県 |

| スタイル | ピルスナー |

| アルコール度数 | 5% |

公式WEB:熊澤酒造株式会社

製造元:熊澤酒造株式会社

住所 :〒253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川7-10-7

TEL :0467-52-6118 (本部)

京都町家麦酒 上品な味わいが口いっぱいに広がる

日本を旅するならばまず押さえておきたい、京都。歴史の深いこの地で、天明元年(1781年)に創業したキンシ正宗が醸造しているビールです。

日本酒の醸造に使用していた名水で仕込み、京都の食文化を引き立てるまさに上品な味わいです。またそれぞれ種類によって京都らしい名前が付いているのが特徴です。

筆者が飲んだのはケルシュタイプ(苦みや刺激は少ない)の「かるおす」。何本でも飲めてしまえそうなすっきりした口当たりは病みつきになります。

| 生産地 | 京都府 |

| スタイル | ケルシュ |

| アルコール度数 | 5% |

公式WEB:キンシ正宗

製造元:キンシ正宗株式会社

住所 :〒612-8081 京都市伏見区新町11丁目337-1

TEL :075-611-5201

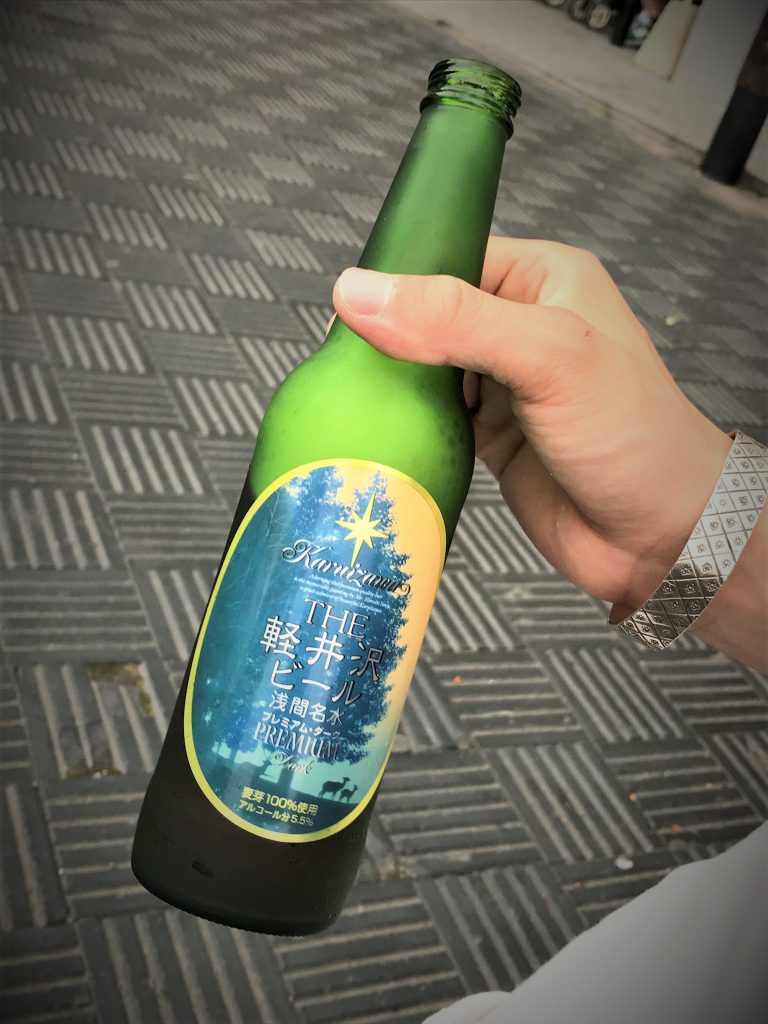

The 軽井沢ビール 芳醇な香りを楽しむ

避暑地でも知られる軽井沢。大自然の中で、おいしいビールがつくられないわけがない!と購入したのが、このThe 軽井沢ビールです。

こちらでつくられているビールは、普通のクラフトビールとは一線を画したすっきりと飲みやすいビールです。

今回筆者が選んだプレミアム・ダークはその中でも香りが芳醇で、濃い色のビールだったので、すっきりの中にコクも感じられました。

このThe軽井沢ビールを醸造しているのは、おいしさを求めて品質第一の理念を変えることなくビールづくりに挑戦し続ける軽井沢ブルワリー株式会社。

森林浴をしながら飲んでいただきたい1本です。

| 生産地 | 長野県 |

| スタイル | デュンケル |

| アルコール度数 | 5.5% |

公式WEB:軽井沢ブルワリー株式会社

製造元:軽井沢ブルワリー株式会社

住所 :〒385-0021 長野県佐久市長土呂64-3

TEL :0120-919-144

地域の個性を生かした珍しい「4つ」のフルーツビール

クラフトビールは、元々地ビールから発展したという歴史もあることから、各地で特産物を使用したビールがつくられています。

まちおこしとしての力も持っているクラフトビール。その中でもフルーツビールは特にその土地の特徴を色濃く表しています。

最後に、お土産にもぴったりのご当地クラフトビールをいくつかご紹介します。

【長野県】南信州ビール リンゴとホップが調和した「アップルホップ」

信州と言えばりんご。このりんごに最適な麦芽とホップを厳選して使用した南信州株式会社が醸造しているアップルホップ。

リンゴの爽やかな香りと甘すぎない自然のうまみを感じられ、とっても飲みやすいビールです。

| 生産地 | 長野県 |

| スタイル | フルーツビール |

| アルコール度数 | 6.5% |

公式WEB:南信州ビール

製造元:南信州株式会社

住所 :〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村4752-31

TEL :0265-85-5777

【大分県】 ブルーマスター さわやかな甘みを感じる「カボス&ハニー」

大分名産のかぼすと蜂蜜を使ったTHE BREWMASTERがつくるかぼす&ハニー。

柑橘独自の爽やかな香りとはちみつの優しい甘さが口当たり滑らかで女性に大人気です。

| 生産地 | 福岡県 |

| スタイル | フルーツエール |

| アルコール度数 | 5% |

公式WEB:ブルーマスター

製造元:有限会社ケイズブルーイングカンパニー ブルーマスター

住所 :〒814-0104 福岡市城南区別府1-19-1

TEL :092-841-6336

【岡山県】宮下酒造 デザート感覚で飲める「独歩 マスカットピルス」

岡山県特産のマスカットの天然果汁と果肉を加えてつくった宮下酒造が販売しているマスカットピルス。

スパークリングワインのようなきめ細やかな泡立ちが特徴で、果汁感が強く、デザート感覚で楽しめるとっても飲みやすい1本です。

| 生産地 | 岡山県 |

| スタイル | フルーツビール |

| アルコール度数 | 5% |

公式WEB:宮下酒造株式会社

製造元:宮下酒造株式会社

住所 :〒703-8258 岡山県岡山市中区西川原184

TEL :086-272-5594

【静岡県】ベアードビール 甘酸っぱくさわやか「アジアンビューティー びわラガー」

静岡県沼津市でビールを醸造しているベアードブルーイングカンパニーの季節限定ビールです。

ビールと一見結びつかないびわが上手く調和した、まさに東洋の美を表現しているような繊細で芯の強い味わいです。

| 生産地 | 静岡県 |

| スタイル | フルーツラガービール |

| アルコール度数 | 4.0% |

公式WEB:ベアードビール

製造元:Baird Brewing Company

住所 :〒410-2415 静岡県伊豆市大平1052-1

TEL :0558-73-1225

クラフトビールで日本の旅をもっと楽しく!

今回ご紹介したクラフトビールは、まさに氷山の一角です。日本各地にはまだまだ探検すべきおいしいビールがたくさんあります。

お城を訪れながら、紅葉を楽しみながら、足湯に浸かりながら…。

どんなシチュエーションでも、クラフトビールはあなたの心を満たす一杯を提供してくれます。

旅先のクラフトビールを堪能することで、旅行が一層思い出深いものになることでしょう。あなたの舌と心を虜にする、ジャパンクオリティのクラフトビールをぜひ体験してください。

新たなビールの旅があなたを待っています。

執筆:Honami

コメントを残す