静かに差し込む光が、グラスの中で模様となって踊り出す──そんな一瞬の美しさを日常に届けるのが、東京・清澄白河に工房を構える「椎名切子」です。

三代にわたる硝子職人の技を受け継ぎながら、江戸切子という伝統に現代的な感性を重ね合わせて生まれた「椎名切子」。新たなシリーズ「en」に込められたのは、季節を映す光と、人と人とを結ぶ縁の物語でした。

Contents

江戸切子とは何か──カットグラスが紡ぐ日本の伝統

江戸切子は、1834年(天保5年)、江戸・大伝馬町の硝子店主・加賀屋久兵衛がガラスの表面に金剛砂で彫刻を施したのが始まりとされています。明治時代には、政府の殖産興業政策により近代的な硝子製造が本格化し、1873年には英国からカットグラス技師・ホープトマン氏を招聘。数名の日本人職人がその技術を学び、現在の江戸切子へとつながる基礎が築かれました。

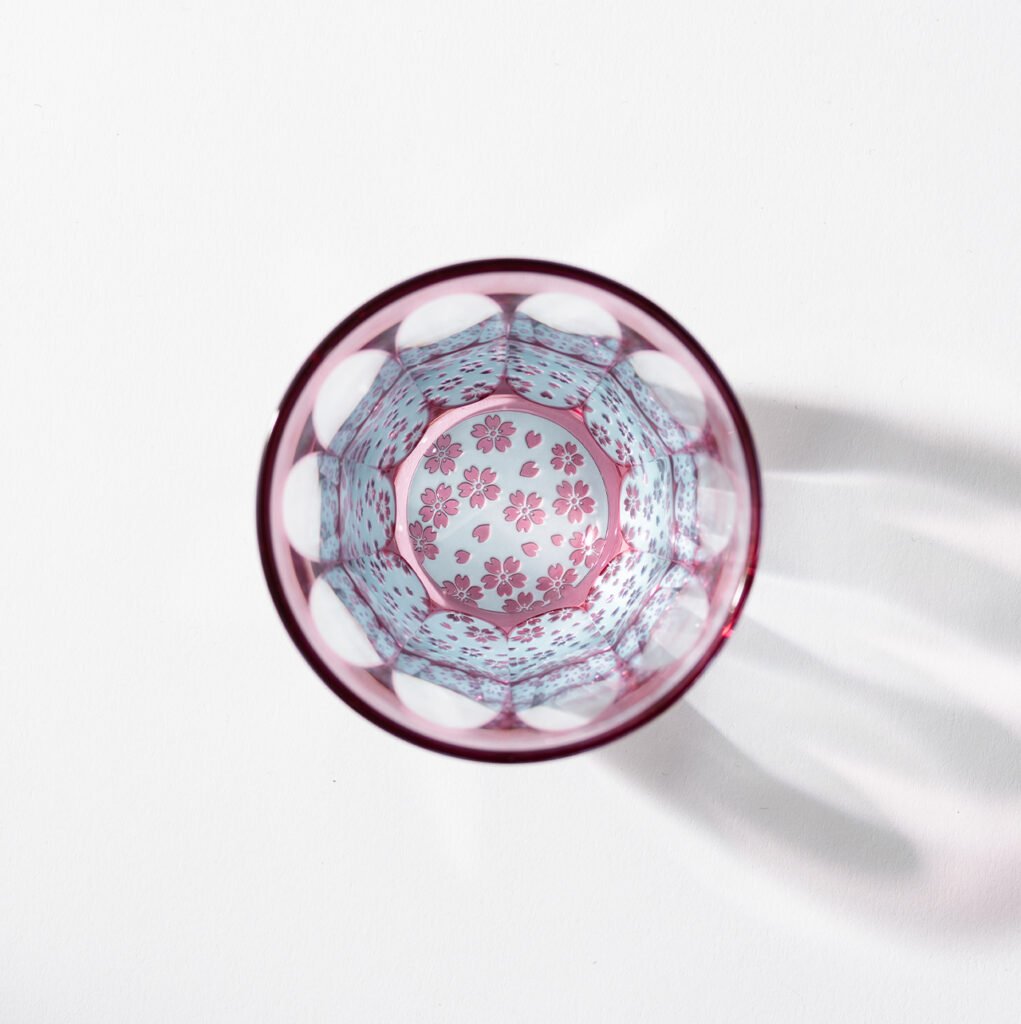

江戸切子の魅力は、光とガラスが織りなす繊細な文様にあります。麻の葉、矢来、菊など、身近な和の意匠がグラスの表面に彫り込まれ、それらが光を受けることで、映り込みや陰影が立体的に広がります。使用されるガラスには、透明な「透きガラス」や、色ガラスを重ねた「色被せ(いろきせ)ガラス」があり、それぞれに異なる表情を見せてくれます。

制作はすべて手作業で行われ、主に回転道具を使ってカットを施します。そのため、わずかな力加減の違いが模様の印象を左右する繊細な作業が求められます。また、江東区を中心とした関東一円で生産されることが「江戸切子」と名乗る条件とされており、現在では東京都の伝統工芸品、さらには国の伝統的工芸品にも指定されています。

こうした技術や様式の背景には、単なる装飾品ではなく、暮らしの中に息づく道具としての江戸切子の姿があります。祝いの席や贈り物、日々の食卓など、日本人の生活と共に歩んできたその存在は、今なお確かな手仕事として受け継がれています。

椎名切子が受け継ぐ、三代にわたる硝子職人の系譜

「椎名切子」は、東京・江東区で三代にわたり硝子加工に携わってきた職人の手によって生まれた江戸切子ブランドです。1950年に創業した椎名硝子加工所を起点とし、長年にわたり磨かれてきた技術と感性が、その根幹を支えています。

初代・椎名三男は、戦後の復興期にガラス加工の技術を独自に築き上げた職人でした。工業用途から装飾まで、幅広い領域に対応できる加工技術を有し、その基盤は次の世代へと引き継がれていきます。

二代目・椎名康夫は、日本でも数少ない「平切子」の技術を受け継ぐ職人です。ガラスの平面に精緻な文様を刻むこの技法は、極めて高度な技能と繊細な感覚が求められます。

三代目の椎名康之は、サンドブラストを中心とした加工技術を得意とし、0.09mmの線を自在に操ることで、ガラスに新たな表情を与える表現を追求しています。

このように「椎名切子」は、それぞれの世代が担ってきた技術と視点を融合させながら、独自の美意識を育んできました。

現在、このブランドをプロデュースするのは四代目にあたる椎名隆行です。職人の手仕事を守りつつ、贈り物としての価値や、日常生活に寄り添うデザインの在り方を再構築することで、「贈って驚き、使って心に残る」切子のあり方を提案しています。

「椎名切子」は、伝統に根差しながらも、今の暮らしに合った新しい工芸の形を模索し続けています。

伝統から未来へ──椎名切子が描く“現代の江戸切子”

江戸切子という工芸が、単なる伝統にとどまらず、時代とともに姿を変えながら息づいてきたように、「椎名切子」もまた、継承と革新のあいだで独自の歩みを続けています。

椎名切子が大切にしているのは、ガラスという素材に宿る光と影の美しさ、そして人と人の間に生まれる“縁”という概念です。受け継いできた切子の技術を軸にしながらも、サンドブラストや平切子といった表現手法を加え、より繊細で静かな情感を湛えた器づくりを行っています。

2025年に発表された新シリーズ「en」は、まさにその思想の結晶とも言える存在です。桜や藤、金魚、紅葉、花火──四季の風景にちなんだ模様がグラスに刻まれ、そこに飲み物を注ぐと、反射によって模様が側面へと広がります。一見して気づく変化ではないかもしれません。けれど、手に取ったとき、光を通したとき、使い続けるうちに、ふとその意味に気づく──そんな「時間とともに育つデザイン」がここにはあります。

また、江戸東京の伝統を再発見・再構築する「江戸東京きらりプロジェクト」のモデル事業としても選定されており、椎名切子は今、国内外に向けて“新しい江戸切子のかたち”を発信しています。伝統の文脈に根ざしながらも、現代のライフスタイルや価値観に調和するガラス器。そのあり方を通じて、使う人の日常にささやかな変化をもたらすことを目指しています。

過去を守るのではなく、過去を受け継いで未来を描くこと。椎名切子は、そんな静かな挑戦を続けています。

季節と縁を映す「en」シリーズの誕生

2025年、椎名切子が発表した新シリーズ「en」は、江戸切子の伝統技法に、日本の四季と“贈る文化”を重ね合わせた作品群です。シリーズ名に込められた「縁(えん)」という言葉は、人と人とのつながりを静かに見つめ直すテーマとなっています。

このシリーズでは、贈る人の想いが、使う人の時間に寄り添い、やがて記憶に残る器になることを目指しています。コンセプトを象徴するのが、日本の風土と感情を映した5つのモチーフです。

- 桜:新たな門出や出会いの象徴

- 藤:移ろいを感じさせる静かな彩り

- 金魚:夏の涼を運ぶ遊び心

- 紅葉:季節の深まりと成熟

- 花火:祝祭の輝きと一瞬の美

いずれのデザインも、グラスの底面に繊細に刻まれており、飲み物を注ぐと、模様が光に反射して側面へと広がります。グラスの中に、季節の情景がそっと映し出されるように──

ふとした瞬間に気づくその変化は、使い手の記憶に静かに残る体験を生み出します。

また、「en」は贈り物としての役割にもこだわっています。結婚祝いや誕生日、訪日のお土産など、様々な場面に寄り添える柔軟さを持ちつつ、一つひとつのグラスには贈る人の想いや背景が重ねられます。それは、使い続けるうちに“縁”というかたちを映し出す、静かな物語の器でもあります。

清澄白河の椎名切子ショールーム

椎名切子のショールームは、東京・清澄白河の工房内に併設されています。2025年春のリニューアルを機に、製品の展示や空間設計が見直され、より多くの人にガラス工芸の魅力を伝える場となりました。

設計には、空間演出を手がけるスマイルズが参加。製品のディテールや光の表情を体感できるよう、落ち着いた環境が整えられています。従来は工房関係者のみに開かれていた製作現場が、訪問者にも開かれたことで、切子の技と素材をより身近に感じられる機会となっています。

光の中で出会う“ご縁”──伝統工芸を身近にする椎名切子の挑戦

江戸の町で育まれた切子の技は、現代においてもその手仕事のぬくもりと、光を操る繊細さを失うことなく受け継がれています。椎名切子は、その伝統の延長線上にありながら、暮らしの中で使われ、贈られ、記憶とともに育つ器としての在り方を静かに提示してきました。

技を守るだけでなく、今を生きる人々の感性や習慣に寄り添いながら、新たな切子の形を模索する──その営みは、伝統工芸を“身近な文化”としてつなぎ直す試みでもあります。

光の中に浮かぶ模様が、ふとした瞬間に誰かの記憶を呼び起こす。そうした体験の積み重ねこそが、工芸と人との新しい関係をつくっていくのかもしれません。椎名切子は、今日もまた、その小さな“ご縁”のかたちを探し続けています。

日本のものづくりがもつ誠実さと感性の豊かさ──その一端に触れられる「ジャパンクオリティ」の体現として、椎名切子は静かに輝いています。

関連リンク

- 椎名切子「en」ブランドサイト

https://en.glass-labo.com/ - GLASS-LAB株式会社(椎名切子 制作元)

https://glass-labo.com/

本記事で紹介した「椎名切子」は、江戸東京の伝統と現代の感性を結ぶ取り組み「江戸東京きらりプロジェクト」のモデル事業としても展開されています。

“Old meets New”をコンセプトに、東京が育んできた技術と文化を未来へつなぐ活動の一環として、静かな存在感を放ち続けています。

江戸東京きらりプロジェクト

https://edotokyokirari.jp/

コメントを残す