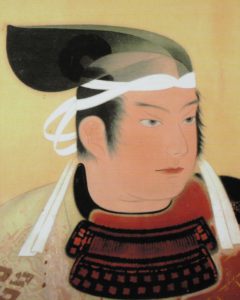

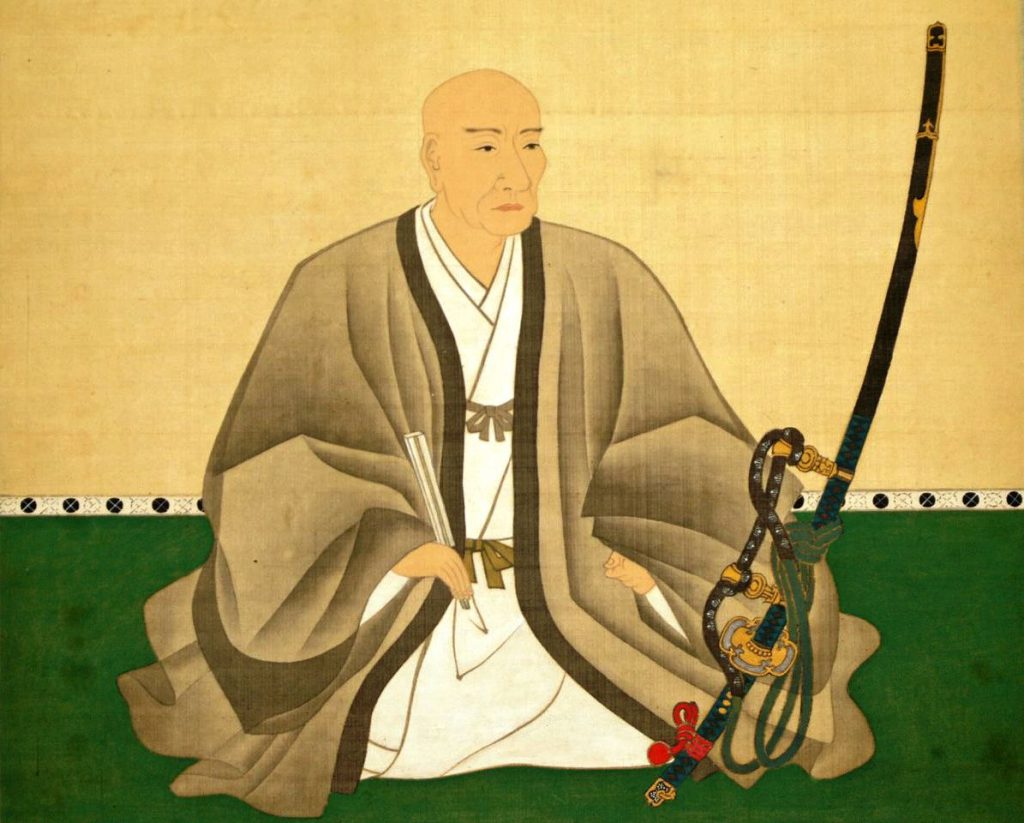

山中鹿介幸盛(やまなかしかのすけゆきもり、以下山中鹿介と表記)という武将をご存知でしょうか?

戦国時代に一度は滅びた主家を再興するべく八面六臂(はちめんろっぴ)の活躍をした武将で、「山陰の麒麟(きりん)」と呼ばれました。その勇猛さと忠義ぶりは戦国の世を通じても他に見劣りしない人物でした。彼の伝説はただの武勇にあらず、主家を再興せんとする忠義心に他なりません。

今回は、そんな彼の生き様と、戦国の荒波を乗り越えた壮絶な物語を、新たな視点で紐解いていきます。

山中鹿之介と表記されることもありますが、彼自身の手による書状には「鹿介」とありますので、当コラムでの表記は山中鹿介で統一します。

Contents

麒麟とは?

「山陰の麒麟」と呼ばれた山中鹿介ですが、そもそも麒麟とは伝説上の生物です。中国の書物『礼記』(らいき)によれば、王が善政を布いたときに現れる神聖な生物とされており、ひいては優れた才能を示す人物のことを「麒麟」と称するようになったようです。(子供の場合は麒麟児)

NHK大河ドラマ『麒麟がくる』の主役明智光秀(あけちみつひで)と鹿介は後に協力して戦うことになります。

ちなみに首が長いことでお馴染みの「キリン」はアフリカに生息する動物というのはご存知かと思います。

この「キリン」を初めて献上された中国明の永楽(えいらく)帝がこの生物をいたく気に入り、実在の麒麟と呼んだことが名前の由来だそうです。

山中鹿介は山陰の戦国大名「尼子氏」の家臣だった

山中鹿介の「山中家」は山陰地方の戦国大名尼子(あまご)氏の一門で家老を務める家柄でした。

その家の次男に生まれた鹿介は父を幼少期に失ったものの、8歳のときには戦場に出て、13歳のときには敵を討ち取ったといわれています。

そして16歳のときには、近隣にその名が知れ渡っている豪傑を一騎討ちの末討ち取り、尼子家にこの人ありと知られるようになります。

その後鹿介は病弱であった兄に替わって山中家の家督を継ぎました。

尼子氏とは

尼子氏は元々守護代として出雲(いずも)を治めていましたが、経久(つねひさ)の代に実力で大名の座を勝ち取り、一時は中国地方の大半を制圧するほどの勢いを誇りました。

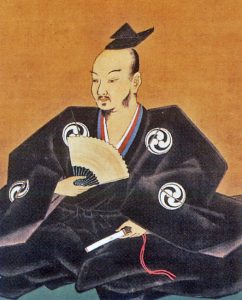

しかし経久が没すると新興勢力である毛利元就の侵略を許すようになります。

元就は謀略を巧みに用いながら尼子氏の勢力を削り、鹿介の主君である義久(よしひさ)の代には防戦一方な状況に陥っていました。

守護代とは

守護代とは主君である守護(大名)に替わって現地を治める役職。この当時守護大名自身は幕府の官職に就いていたり、複数国の守護に任命されていたりしていたため京都にとどまり、現地に赴任しない場合が多々ありました。

このためそのような国では現地で実権を掌握した切れ者の守護代が力を持つようになり、そのまま自立して戦国大名化していった家がいくつかあります。

尼子家以外にも尾張の織田家や越前の朝倉氏などが守護代から戦国大名に成長を遂げています。

山中鹿介と主従の別れ 「尼子家滅亡」

毛利元就は尼子氏の本拠地である出雲に侵攻を開始し、鹿介もその防戦に追われます。この一連の攻防戦でも山中鹿介は毛利方の勇将品川将員(まさかず)と一騎討ちで戦い、討ち取ります。

この一騎討ちは豊臣秀吉の立志伝として有名な『太閤記』(たいこうき)にも取り上げられています。

後に鹿介は秀吉と接点を持つことになりますが、この時点では無縁です。『太閤記』も鹿介の人気の高さにあやかったのでしょうか。

しかし数で勝る毛利軍が尼子氏の本拠地である月山富田城(がっさんとだじょう)を厳重に包囲すると、耐えかねた義久は毛利軍に降伏し、山陰の大名尼子氏は滅亡します。

義久は毛利軍の手によって幽閉されます。鹿介はこれに随従を願い出るも許されず、出雲大社で別れを果たしたといわれています。

月山富田城について

島根県安来市に佇む月山富田城跡は、尼子氏が築いた戦国時代の難攻不落の砦であり、国の史跡としても認められている歴史深い地です。

春には桜が満開になり、訪れる人々を迎える城址は、石畳が残る古道や巨大な土塁が語る武勇伝を感じさせます。城跡からの眺めは四季折々の景色が広がり、特に「七曲り」と呼ばれる険しい道を登った先には、歴史と自然が織りなす壮大なパノラマが広がります。

安来市立歴史資料館

画像出典:安来市観光ガイド

月山富田城跡のふもとに位置し、戦国時代から近世初頭にかけての出雲国の政治・文化の中心地として栄えた歴史を持つ安来市立歴史資料館。

ここでは、古代安来から近世に至るまでの歴史を「いにしえの安来」「富田城と乱世」「新たな社会への転換」というテーマに沿って分かりやすく展示しています。 尼子氏、毛利氏、堀尾氏といった富田城城主の家系に関する貴重な遺物や、富田川の氾濫で水没した富田城下町の遺跡から発掘された出土品を通じて、安来市の豊かな歴史と文化を網羅的に紹介しています。

さらに、明治時代に刊行された「雲陽軍事記」に記載された絵図を基に、専門家の監修のもとに再現されたジオラマ模型は、訪れる人々に過去の風景を生き生きと伝える一つの目玉となっています。この模型は、安来市の歴史的背景を立体的に理解するための貴重な資料です。

住所:島根県安来市広瀬町町帳752

電話番号:0854-32-2767

営業時間:10:00~17:00

定休日:火曜日(祝日の場合、翌日) 年末年始

(※100名城スタンプは、休館日には玄関前にあり。)

詳細情報・公式サイト:安来市観光ガイド

利用料金

一般:210円、高大生:100円、小中学校:30円

第一次尼子家再興運動~山中鹿介放浪から出雲奪還へ

放浪の日々

主家が滅亡すると山中鹿介は浪人になります。おそらく毛利家から仕官の誘いはあったと思われますが、鹿介は主家を滅ぼした相手に仕えることをよしとしなかったのでしょう。

浪人となって有馬温泉で戦での傷を癒すために湯治をしたり、諸国を巡り上杉氏、武田氏、北条氏などの軍法を学んだりしたといわれています。

旧尼子家臣と兵を挙げ出雲奪還を目指す山中鹿介

そして放浪を終えた山中鹿介は京都に一旦落ち着き、他の旧尼子家臣を集めます。そして尼子氏の一族で、京都で僧侶となっていた者を還俗させ勝久(かつひさ)と名乗らせ、主君と仰ぎます。

そして毛利氏が北九州に遠征のため山陰地方が手薄となると見る鹿介率いる尼子軍は兵を挙げ、たちまち3千もの兵が集まったといわれています。

そして末次(すえつぐ。のち同地に松江城が築かれます)城を拠点に据え、出雲東部を手中に収めると尼子氏の元本拠地月山富田城の攻略を目指します。

再び毛利軍と対決する

北九州で膠着状態に陥っていた毛利軍は急ぎ軍を本国に撤退させると、大軍を出雲に向けます。

この頃鹿介率いる尼子再興軍は6千あまりの兵を擁するようになっていました。しかし月山富田城の攻略に苦戦し、結局攻め落とすことができぬまま毛利軍と対決することになってしまいました。

そして両軍は布部山(ふべやま)で激突します。

山中鹿介奮戦するも尼子軍潰滅

尼子軍は兵の数においては劣るものの旺盛な士気と地の利を生かし戦況を有利に進めます。

しかし毛利軍の勇将吉川元春(きっかわもとはる)が山頂を制圧してそこから強襲すると、尼子軍は総崩れとなり退却を余儀なくされました。尼子軍の多くの将兵が討たれる中、鹿介は殿を務め無事に退却しました。

その後一度は勢力の盛り返しに成功したものの、結局数で勝る毛利軍の前に尼子軍は潰滅し、勝久は隠岐島に脱出、鹿介は毛利軍に捕らえられてしまいます。

鹿介はひとまず幽閉され処分が検討されます。

毛利家の山陰方面の統治を任されていた吉川元春は鹿介を処刑しようとしていたのではないでしょうか。元春は尼子氏との一連の戦いで鹿介の恐ろしさを思い知らされています。

しかし毛利家の有力家臣たちが鹿介の助命を嘆願したため元春はこれを許します。

しかし鹿介の意志はあくまで仇敵たる毛利氏を倒し、尼子家を復興することです。鹿介は幽閉先を脱出し、どこぞかへと身を隠してしまいました。

山中鹿介、魂の叫び

この頃であったかどうかはわかりませんが、鹿介は次のような言葉を語り、尼子家の再興を願ったといわれています。

願わくは我に七難八苦を与えたまえ

主家再興のためなら自分はいかなる困難や苦労にも打ち勝ってみせるという鹿介の凄まじい決意が見えてくるようです。

まあフィクションの匂いもしますが、その後の鹿介の生き様を見るとあながち嘘でもないかと思えてきます。

第二次尼子家再興の戦い~因幡での激闘

山名氏との連携

幽閉先を脱出した山中鹿介は主君尼子勝久のいる隠岐に向かい、旧尼子家臣の者たちと但馬(たじま、現兵庫県北部)で合流します。

そしてこの地で毛利氏に因幡(いなば、現鳥取県東部)を追われた山名豊国(やまなとよくに)と出会います。

そして共通の敵を持つ両者は手を携え、毛利氏に立ち向かうことになります。といってもその前面で戦ったのはもちろん鹿介と尼子氏の軍です。

山中鹿介 尼子&山名軍と共に鳥取城を占領する

山中鹿介と尼子軍はわずかな兵で立ち上がると因幡を支配していた毛利方の武田氏を追い詰めます。そしてわずか1千の兵で5千の兵が籠る武田軍の鳥取城を下しました。

この城に山名豊国を入れ、因幡の各地を転戦しこの地を尼子氏再興の拠点とすることに成功します。

山名豊国の裏切り

しかしこれから間もなくして鳥取城の山名豊国が毛利方に寝返ってしまいます。

毛利方は豊国の猜疑心を言葉巧みに煽ったのでしょう。ここまで鹿介らの見事な軍事的手腕を見せつけられて、豊国は尼子軍に実権を奪われる不安を感じたのではないでしょうか。

結局鹿介たちは豊国に利用されるだけの結果になってしまったのです。

また但馬の山名本家が毛利氏と和議を結び、その他の反毛利勢力が滅んでいく中、尼子軍は孤立を深めます。

三度毛利軍と対決する山中鹿介

そしてついに毛利本軍が因幡に侵攻してきます。尼子軍は若桜鬼ヶ城(わかさおにがじょう、現鳥取県八頭郡若桜町)に籠り懸命の抗戦を繰り広げます。

しかし援軍の当てがない籠城に未来はありません。毛利軍が持久戦に持ち込む姿勢を見せると尼子家主従は密かに城を脱出し因幡を去ります。

またしても尼子家再興の夢は叶えられませんでした。

室町時代の名家「山名氏」と山名豊国

山名氏は室町時代初期には日本の11カ国の守護に任じられ「天下六分の一殿」と呼ばれ、その後一度勢力は衰退したものの、応仁の乱で西軍の総大将となった山名宗全(そうぜん)を出すなど、室町時代を代表する名家の一つです。

しかしこの家も応仁の乱を経て衰退し、辛うじて因幡と但馬をその領国としていました。この後大名としての山名氏は没落し、豊国は江戸時代になって同じ新田氏の血を引くということで徳川家康から厚遇されます。

しかしこの豊国、家康から国を失くした粗忽者とたしなめられ、家康の使者として黒田官兵衛のもとに行ったら官兵衛に臆病者と恫喝され顔面蒼白で帰っていったなど、あまり武人らしい逸話は残されていません。

第三次尼子家再興の戦い~織田信長の配下として

山中鹿介、織田信長と面会する

こうして二度目の御家再興も失敗に終わったものの、そこで山中鹿介は諦めるような男ではありません。とはいえ毛利氏の勢力は巨大になっており、単独で事に当たるのはもはや不可能な状態でした。

そこで鹿介は当時日の出の勢いで近畿地方を制圧しつつあった織田信長に接近します。

そして面会を果たすと信長は鹿介を「良き男」と絶賛し、「四十里鹿毛」という駿馬を鹿介に与えたといわれています。

山中鹿介、明智光秀の与力に加わる

山中鹿介率いる尼子軍は丹波攻略中の明智光秀の下で働くことになります。この当時光秀は織田軍の出世頭というべき存在でしたが、丹波の攻略には手間取っていました。

というのも光秀は土地の事情に暗く、また赤井直正(あかいなおまさ)、波多野秀治・秀尚(はたのひではる・ひでなお)など武勇に優れた武将が懸命に戦っていたからです。

尼子軍は光秀の陣営に加わると大いに活躍し、光秀の丹波攻略もあと一息のところまでいきます。すると今度は羽柴秀吉の下で対毛利戦の前線に赴くよう信長は指示します。

美濃の麒麟と山陰の麒麟

この頃の逸話を一つ。

光秀の家臣野々口丹波という男は山中鹿介と親しくしていました。ある日その野々口が鹿介を自分の家に招待しました。鹿介はこれを快諾しましたが、その後で光秀が日頃の活躍を労おうと鹿介に「風呂を炊いたので我が家に(入りに)来ないか」と誘いました。

この当時、目上の者が風呂を沸かして目下の者を自宅に招くというのは最高のもてなしの一つでした。一方野々口の家は貧しく、せいぜいちょっとした酒肴でもてなすのが精一杯です。

しかし鹿介は「申し訳ございません。野々口殿と先約がありますのでいけません。」とあっさり断りました。

光秀は鹿介の律儀な性格をよく知っていましたので、豪華な酒肴を野々口の家に届け、「これで鹿介をもてなしてやるように。」と伝えたそうです。

山中鹿介、上月城に入る

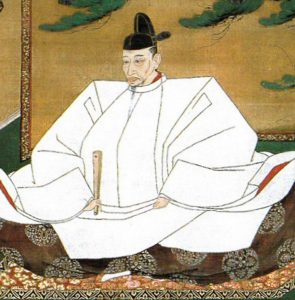

羽柴(豊臣)秀吉は信長から中国方面(つまり毛利氏)攻略の司令官として播磨(はりま、現兵庫県南部)の攻略を終えようとしていました。

そして播磨と美作(みまさか、現岡山県北東部)、備前(びぜん、現岡山県南東部)の国境近くにある上月(こうづき)城を攻め落とすと、その城に尼子軍を入れます。

対毛利氏の最前線拠点であり、鹿介以下尼子軍の武勇を買っての配置であったと考えられます。

四度毛利軍と対決する山中鹿介

ここで羽柴軍に異変が起こります。三木城の別所長治(べっしょながはる)ら播磨の国人たちが毛利方に寝返ります。これにより姫路を拠点としていた秀吉の背後が脅かされることになってしまいます。

秀吉は状況を打開しようと三木城を攻めますが、この城は播磨でも有数の堅い城であり攻めあぐねます。(結局秀吉が三木城を降すのには、2年の月日がかかることになります)

それと時を同じくして小早川隆景・吉川元春が率いる3万以上の毛利本軍が播磨に攻め込み、上月城を取り囲みます。

孤立無援の上月城

毛利本軍が襲来したことを知ると、秀吉は1万の軍を率いて上月城救援に向かいます。しかしこの当時三木城を始め、多くの城が反織田に傾いていたため十分な兵を割くことができません。

そのうえ信長からは三木城の攻略を最優先にせよとの指令が届き、秀吉は上月城から撤退してしまいます。

秀吉は上月城に籠る尼子軍に早く城を脱出するように手紙で説得しましたが、鹿介らはこれを無視して徹底抗戦の道を選びました。

なぜ尼子主従は脱出しなかったのか?

なぜ山中鹿介たちは上月城から脱出しなかったのでしょうか。もちろん毛利軍の包囲が厳重で脱出ができなかっただけなのかもしれません。

これは全くの推測ですが、誰かに利用される生活に疲れ果ててしまったのではないでしょうか。山名豊国に裏切られ、織田信長に見捨てられ、半ば自暴自棄になっていたのではないでしょうか。

鹿介のように艱難辛苦に耐えられる人間はともかく、他の人間は武士として美しい散り際を考えたはずです。鹿介はあくまでも生きる道を主張したことでしょう。しかし尼子の一門衆らがそれを許さなかったため、主家に従わざるを得なかったのだとと思います。

山中鹿介、散る

そしてわずか3千ほどの山中鹿介と尼子軍は10倍の敵に懸命に抗います。しかし70日にも及ぶ抵抗も食料が尽きたことによりピリオドが打たれます。

尼子側は兵の命を助けることを条件に降伏・開城し、尼子勝久以下の尼子氏一門は全員自害します。

そして再び囚われの身となった鹿介も毛利氏の本陣に運送中に暗殺されてしまいます。これは毛利家の事実上の最高執政官である小早川隆景の命令であったといわれています。

鹿介が生け捕りにされたということは、脱出の可能性を考えてのことでしょう。

隆景は鹿介の執念、強さ、そして毛利には決して降らないという堅い意志を知り抜いています。ですから鹿介を生かしておくことは毛利家のためにならないと判断しての処置だと思われます。

隆景は冷酷どころか、むしろ情の深い武将です。きっと「惜しい男よ」と思いながら刺客を送ったのではないでしょうか。

山中鹿介の夢は…

こうして山中鹿介の目指した大名尼子氏復興の夢は儚く散ってしまいました。ちなみに本家である義久の子孫は毛利氏の配下として幕末まで家を続けていくことになります。

また鹿介と共に尼子軍で戦った尼子氏の一族にあたる亀井玆矩(かめいこれのり)は上月城に籠城せず秀吉の側にいたため命を長らえました。

そして秀吉時代になって因幡国3万8千石の大名に封じられ、江戸時代初期に石見国津和野に国替えになったものの幕末まで家を続けています。

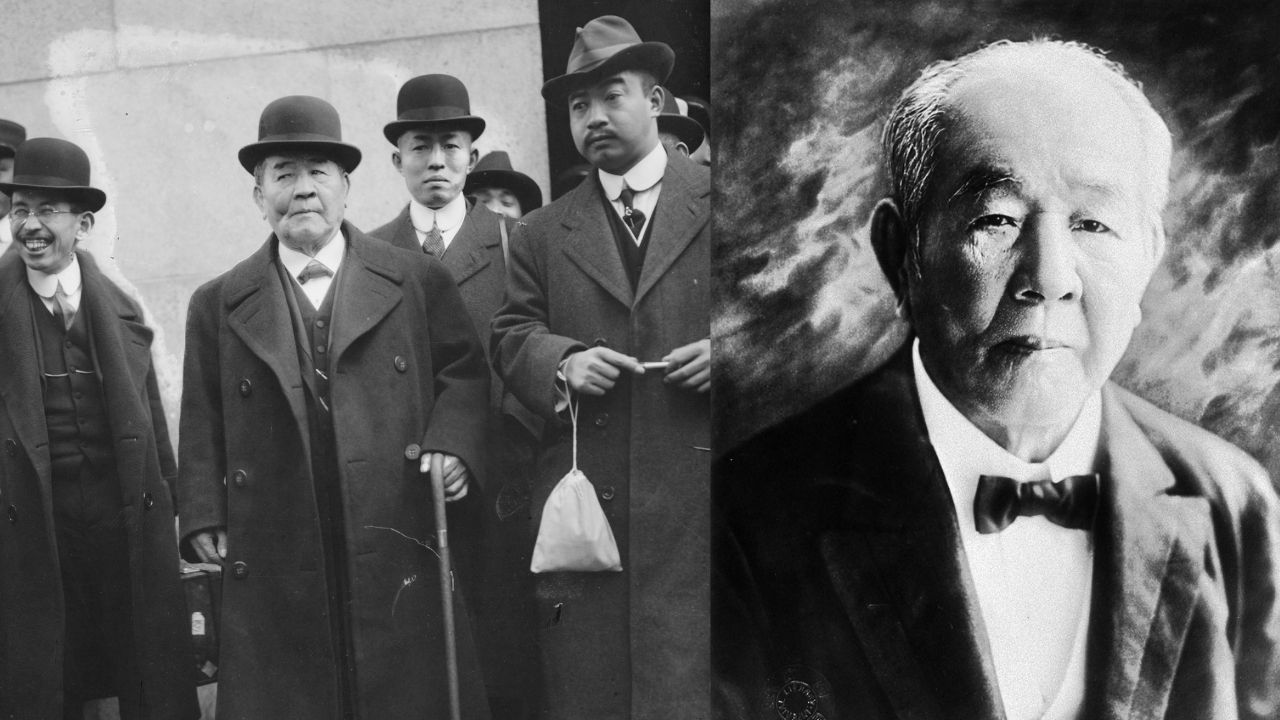

また鹿介の長男幸元(ゆきもと)は他家に預けられていたため命を長らえ、後に日本で初めての清酒造りに成功して財を成します。

そして名を鴻池新六(こうのいけしんろく)と改め大阪を代表する豪商鴻池家の祖になりました。

「山陰の麒麟」山中鹿介 現代に語り継がれる悲劇のヒーロー

山中鹿介のどんなに苦しくても辛くても常に前向きに戦って果てる「悲劇のヒーロー」はいつの時代でも人々の涙を誘うものです。

こうして「悲劇のヒーロー」山中鹿介は講談、小説などの格好の素材として取り上げられ、その間に様々な脚色がされていったものと考えられます。また戦前の教科書にも取り上げられていたそうです。

鹿介の墓所・供養塔・首塚などが8か所もあります。(参照:wikipedia)

それらの多くは鹿介の死後かなり経ってから建立されたものですが、それだけ鹿介の生き様は人々の心を打ったのでしょう。

「忠義」という言葉は現代では死語に等しい言葉です。しかし鹿介の力強い生涯は現代でも人々の心に響くのではないでしょうか。

執筆:Ju

麒麟じゃなくて麒麟児です。

デマを流すのは良くないですよ。

13歳16歳の戦いにおいて若いため麒麟児と呼ばれましたが、尼子復興に尽力する頃は山陰の麒麟と称されていたそうなので正しいですよ

僕の祖先は山中鹿之助。田中作治郎

山中鹿介には男児3名と娘が1人いましたが、鹿介が毛利に撃たれたあと、男児は散り散りに落ち延びたと聞いています。田中 修さんのご先祖は どの筋の方がご先祖なのでしょうか?

娘と妻は毛利に捕らえられ、娘は草津城に預けられ(現在の広島市草津町)、吉和屋に嫁いで、2人の息子の1人が中山性を継いでいます。