第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の結果が発表された。応募総数303作の中から大賞とカクヨム賞の両方を受賞したのは、福井県出身・綿原芹による『うたかたの娘』。北陸の港町に伝わる人魚伝説を背景に、かつての同級生との記憶をめぐる物語が展開する。

また読者賞には、群馬県出身・雨宮酔の『夢に棲みつくもの』が選ばれた。夢と現実のあわいを描いた心理ホラーで、静かな緊張感が漂う。

それぞれの作品は、KADOKAWAが運営するWeb小説サイト「カクヨム」で読むことができ、今後単行本・文庫として刊行予定となっている。

受賞のことば及び選評は「小説 野性時代」2025年7月号(6月25日配信予定)にて発表予定。

- 第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の受賞結果を紹介。

- 大賞+カクヨム賞受賞作『うたかたの娘』綿原 芹:人魚伝説と記憶の交錯を描いた幻想的な物語。

- 読者賞受賞作『夢に棲みつくもの』雨宮 酔:夢を介して広がる怪異を静かに描く心理ホラー。

- それぞれの作品について、あらすじ・構成の特徴・文学的背景から魅力を読み解く。

横溝正史ミステリ&ホラー大賞とは

「横溝正史ミステリ&ホラー大賞」は、株式会社KADOKAWAが主催する新人文学賞であり、広義のミステリまたはホラー作品を対象にした公募形式の賞です。

2018年に創設された本賞は、それぞれ長い歴史をもつ「横溝正史ミステリ大賞(第38回まで)」と「日本ホラー小説大賞(第25回まで)」という2つの文学賞を統合して誕生しました。推理・探偵小説の大家であり、怪奇・ホラー小説との親和性も高い横溝正史氏の名を冠していることからも、そのジャンル的意義の広がりがうかがえます。

対象となるのは、未発表の広義のミステリもしくはホラー作品。プロ・アマを問わず応募可能で、応募原稿は400字詰め換算で300〜600枚(1枚あたり40字×40行で換算して75〜150枚)というボリュームが求められます。

正賞は金田一耕助像、副賞として賞金300万円が授与され、選考委員には綾辻行人、有栖川有栖、黒川博行、湊かなえ(五十音順・敬称略)という、日本ミステリ界を牽引する作家陣が名を連ねています。

“本格ミステリとホラーの両ジャンルを横断しうる才能の発掘”を掲げる本賞は、ジャンルの枠にとらわれない新たな物語の発信地として、毎年注目を集めています。

最終選考に残った作品たち

第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞では、応募総数303作の中から以下の4作品が最終候補作として選出された。

このうち、『夢に棲みつくもの』と『うたかたの娘』がそれぞれ受賞作として選ばれた。

『うたかたの娘』——語りの中に沈む人魚の記憶

道に佇む不気味な人物を縁にしてナンパに成功した「僕」。

相手の女性と雑談をするうちに故郷の話になる。

そこは北陸のとある港町で、奇妙な人魚伝説があるのだ。

そのまま「僕」は高校時代の思い出話を始める。

並外れた美しさで目立っていた水嶋という女子生徒に関するものだ。

彼女はとある秘密を「僕」に明かした。

「私、人魚かもしれん」

人魚の肉を食べたことをきっかけに、大病が治り、さらに顔の作りが美しく変化したと水嶋は話すが――。

▶︎ 『うたかたの娘』(カクヨム掲載ページ)

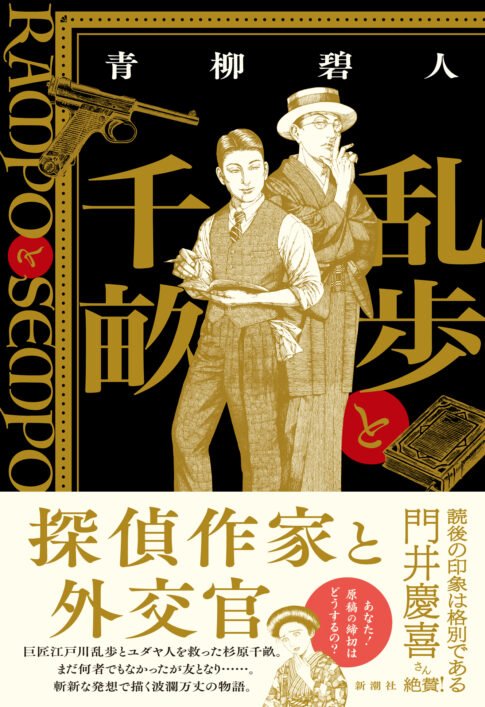

綿原芹『うたかたの娘』は、第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞において、大賞とカクヨム賞の両方を受賞した。舞台は北陸の港町。物語は、語り手である「僕」の現在の独白と、高校時代の記憶とが交錯する形で進行する。

冒頭、語り手が偶然声をかけた女性との会話の中で、人魚伝説の断片が語られる。北海道出身の同僚との冬の過ごし方の違い、北陸の海の記憶、子どもの頃に見た図書館の資料室の人魚の絵、八百比丘尼の話――すべてが唐突に、しかし自然に語られる。読者は、語り手の視線にそのまま同調する形で、物語の深部へと導かれていく。

語りの重心が次第に「水嶋藍子」という女性に移ると、作品の空気は静かに変化していく。彼女の「私、人魚かもしれん」という一言を境に、記憶の中の語りは、現実と幻想の境界を曖昧にしていく。そこにあるのは謎解きでも、事件の真相でもない。むしろ、“語られるという行為そのもの”が、物語の核として据えられている。

水嶋の語る「薄紅伝説」、そして自らの過去――謎めいた入院と回復、不在となった家政婦ユミコ、容姿の変化。それらの出来事は、記憶のなかで静かに波紋を広げていく。語り手は問いを重ねるが、明確な答えは与えられない。だがその不確かさが、物語に深みと余白をもたらす。

作品の魅力を評する声のひとつに、「青春小説のような語りから、徐々に怪異に踏み込んでいく構成が印象的だった」というものがある。まさに『うたかたの娘』は、“どんな物語か”ではなく、“どのように語られるか”によって読者を捉えていく。

大賞とカクヨム賞の同時受賞は、選考側と読者の評価が交差した稀有な例といえる。綿原芹の筆致は、ジャンルの定義を超えて、記憶と感覚に沈み込んでいくような読後感を残す。

綿原 芹(わたはら せり) ※ペンネーム

福井県出身、東京都在住。1987年生まれ。37歳。女性。神戸大学卒業。現在、会社員。

日本の人魚伝説が語られるとき——記憶と禁忌の重なり

『うたかたの娘』における「人魚の肉」「不老不死」「顔の変化」というモチーフは、日本各地に残る人魚伝承、特に「八百比丘尼伝説」と深く呼応している。それは単なる引用や再解釈ではなく、語り継がれる物語の文脈そのものに作品が身を投じている。

作中で語られる“薄紅伝説”は、登場人物の口を通じて「この地に昔から伝わる話」として紹介される。それが事実か創作かは、読者にとっては重要ではない。むしろ、「語りが存在すること」自体が現実を形づくっていく。その意味で、人魚とは「食されたもの」であり、「語られることで現れるもの」でもある。

水面に浮かぶ幻のように、人魚は、私たちにとっては触れられない。

けれど、それは「いなかった」のではなく、「いたかもしれない」というかすかな記憶のような存在だ。

誰かが肉を食べ、声を聞き、姿を見たと語った——その語りが残されてきたということ。

人魚は、語られ続けることで、実体のあいまいさを抱えたまま、確かにそこにいる。

『うたかたの娘』は、そんな記憶と禁忌の連なりを、物語という水面に映し出している。

そしてその波紋は、読者の意識の底に、静かに沈んでいく。

夢の深淵にひそむ声——『夢に棲みつくもの』とその響き

精神科医の紙森千里は、外来の患者・山崎から「死に至る呪いの夢」を見たと訴えられる。しかも山崎の職場である老人ホームの入居者が、彼女と同じ夢を見たと告げた後、不審死を遂げたというのだ。夢の話を不気味に感じつつ、何らかの症状と考えて治療を進める紙森。しかし数日後、病院を訪れた刑事から山崎が死んだと告げられる。胸騒ぎを覚える紙森の元に、またも悪夢に悩んでいるという患者が訪れる。夢の内容は山崎が話していたものと瓜二つであった。これは本当に呪いなのではないか? 疑い始めた紙森にも「呪いの夢」の影響が――。

▶︎ 『夢に棲みつくもの』(カクヨム掲載ページ)

第45回横溝正史ミステリ&ホラー大賞の読者賞は雨宮酔『夢に棲みつくもの』が受賞した。

開幕から続く不穏な気配と静かな語り口、日常の亀裂からにじみ出る“怪異”の描写は、読者の無意識を少しずつ蝕んでいく。

プロローグに描かれるのは、主人公・紙森千里の原体験。母の死がトラウマとして眠りの中に何度も現れ、その夢が、過去と現在とをつなぐ“鍵”となっている。

そして本編では、同じように夢を訴える患者・山崎梨香の存在が、紙森に自らの過去と再び向き合わせる。夢の中に現れる“舟”“洞窟”“化け物”といった象徴は、単なる幻覚ではない。「向こう側」に繋がる通路のように、読み手にじわじわと浸透してくる。

本作が印象的なのは、“夢”という内的体験を、外部から侵食してくる怪異として描いている点にある。夢は個人にとって閉ざされた無意識の領域ではなく、死者や他者の記憶と接続される場として機能しており、それが精神科医という“現実の側”にいる紙森すらも巻き込んでいく構造に、現代ホラーの新しさが宿っている。

また、物語の随所に描かれる精神科医としての視点——診断、症状の観察、幻視と幻聴の違いへの言及——は、ジャンル的な信頼性を強めると同時に、「怪異とは何か」という問いをリアルな視座から浮かび上がらせる仕掛けにもなっている。

「なぜ夢は伝染するのか?」「彼女たちは何を“見て”しまったのか?」

答えのない問いが積み重なる中、読者は静かに確信する。

これは妄想ではない。

“夢に棲みついているもの”が、確かにこの世界のどこかにいるのだと。

雨宮 酔(あまみや すい) ※ペンネーム

群馬県出身、埼玉県在住。1992年生まれ。32歳。男性。京都大学卒業。現在、会社員。

夢という“共有不可能な体験”が、誰かに感染していくとき

『夢に棲みつくもの』は、ジャンルとしてのホラーやサスペンスにとどまらず、夢と記憶、語りと血筋といった、個人の深層に触れるテーマを内包している。

紙森が見る夢、そして山崎が訴える「呪いの夢」は、いずれも“個人の中にしか存在しないはずの体験”として描かれる。だが、それが他者と共有され、伝播し、ついには“現実”に侵入してくるさまが、この作品に独自の怖さを与えている。

精神医として“病理”としての夢を扱う紙森自身が、やがてその輪郭を曖昧にされていく。

夢は語られた時点で、もはやその人のものではなくなる。他者に伝えること=侵食のはじまりであり、紙森の視点は、「見る/語る/信じる」ことの境界を静かに崩していく。

語りを通じて受け渡される記憶。

それが“夢”というかたちでよみがえり、次の語り手に“見せられて”いくプロセスは、ひとつの呪術的な伝承のようでもある。

夢が“見るもの”から“見せられるもの”へと反転する瞬間、読者の想像もまた侵食されていく。

だからこそ、本作の恐怖は“何が起きたか”という結果にではなく、“語られたものの形”に宿る。

「誰かの記憶のなかにひそむ語られざる痛み」――それが夢という衣をまとって再び現れたとき、読者もまた、“どこかの夢”の続きを見ているのかもしれない。