東京・虎ノ門の酒屋「升本」で、日本酒の試飲会が開催されました。

今回は、佐賀の天山酒造と鳥取の千代むすび酒造が参加。

定番銘柄や限定酒を飲み比べながら、蔵元の話もじっくり聞ける貴重な機会でした。

この記事では、試飲会の様子と気になった日本酒の感想をレポートします。

名店・虎ノ門升本とは

東京・虎ノ門にある「リカーショップ升本」は、日本酒愛好家から初心者まで、誰もが気軽に立ち寄れる名店です。

1940年の創業以来、地域に根ざした酒屋として歩みを続け、現在では約550種類の日本酒をはじめ、洋酒・リキュールなども豊富に取り揃えています。

升本の魅力は、ただの品揃えにとどまりません。

スタッフ一人ひとりが、お客様との対話を大切にしながら、贈答や食卓、季節に合った最適な一本を提案してくれます。

「ファンができる接客」を合言葉に、記憶に残る買い物体験ができるのも、この店ならでは。

商品管理にも徹底したこだわりを持ち、温度・湿度を適切に保った状態で全国の銘酒を取り扱っています。

生産者の想いをしっかりと伝える姿勢が、多くの常連とリピーターに支持されている理由のひとつです。

また、升本では「お酒を通じたコミュニケーション」を何より重視しており、定期的に開催される試飲会では、蔵元と来店者が直接語り合い、味だけでなく背景や想いに触れられる場を提供しています。

“どんな一本が今日のあなたに寄り添うか”。

その問いに真摯に向き合ってくれる、まさに現代の“町の酒屋”の理想形のひとつが、ここにあります。

東京都港区虎ノ門1丁目7番6号

TEL:03-3501-2810

公式サイト:masumoto.tokyo

佐賀の酒文化を担う─天山酒造の挑戦と“七田”の魅力

佐賀県小城市に蔵を構える天山酒造は、日本酒文化が根強く息づく九州の中でも、特にその伝統を大切にしてきた酒蔵です。

「九州=焼酎」という印象を持たれがちですが、佐賀県ではむしろ日本酒の生産が盛んで、

県を挙げての普及活動や地元酒米の活用など、意欲的な取り組みが続けられています。

特に品質と美味しさを保証されたブランド「The SAGA 認定酒」という独自の制度は、県内産の原料のみを使用した純米酒や本格焼酎の中から、春と秋に高品質な酒を選出するもので、

フランスの「原産地呼称統制法(AOC)」に着想を得た、全国でも珍しい取り組みです。

こうした地域ぐるみの品質保証が、「日本酒県・佐賀」としての評価を高めています。

佐賀県小城市小城町岩蔵1520

TEL:0952-73-3141

公式サイト:tenzan.co.jp/

天山酒造とは

佐賀県小城市に蔵を構える天山酒造は、1875年(明治8年)創業の老舗酒蔵です。

蔵の背後には名水の源・天山山系が広がり、酒造りにはその伏流水を使用。

また、地元農家と連携し、佐賀県独自の酒米「さがの華」や「山田錦」を用いた丁寧な酒造りを続けています。

天山酒造では現在、以下の3つのブランドを展開しています:

- 天山:屋号を冠したクラシックな主力銘柄

- 七田:より自由な発想で味わいを探求する人気ブランド

- 岩の蔵:地域限定で原料や味にこだわった限定展開

“七田”シリーズ、定番5本の味わいを比べてみる

「七田」は、天山酒造6代目蔵元・七田謙介氏が2001年に立ち上げたブランド。

“現代の食生活に寄り添う純米酒”として、特約店限定で展開されています。

最大の特徴は、全商品が無濾過原酒であることだといいます。

上槽後に加水せず、活性炭濾過も行わないため、米本来の旨味や酸味がしっかりと残るのが特徴とのこと。

火入れも一回だけに抑え、瓶貯蔵でじっくりと熟成させているそうです。

使用される酒米も、地元・佐賀県産を中心に据え、それぞれの米に応じた精米歩合や仕込みを行うことで、個性の際立った味わいに仕上がると話されていました。

穏やかな香りと気品ある飲み口、そして後味のキレの良さ、

“米の個性を感じつつ、二杯目が自然と進む酒”というのが、七田の目指すスタイルだと語られていました。

今回の試飲会では、そんな「七田」シリーズから、通年で楽しめる定番5本が提供されました。

異なる酒米・精米歩合・設計による味わいの違いを比べることで、ブランドの“幅”と“懐の深さ”が実感できる内容でした。

以下、それぞれの酒の味わいを体験を交えて紹介していきます。

■ 七田 純米無濾過(天山酒造スタッフ一推し)

「七田」シリーズの中で最も売れている、いわば“看板商品”とも言える一本。

原料米には山田錦とレイホウを使用し、精米歩合65%で米の旨味をしっかりと残しています。

この日、天山酒造のスタッフが「一番好き」と語っていたのも頷ける、

穏やかな香りと軽やかな飲み口の中に、お米由来のコクとふくらみが感じられる味わいです。

特に食中酒としての完成度が高く、和食はもちろん、濃いめの煮物などとも相性抜群。

冷やしても燗でも楽しめる、懐の深さもこの酒の魅力です。

華やかさに頼らず、しっかりと地に足のついた味わい。

「万能タイプ」と呼ばれるにふさわしい、信頼感のある一本です。

アルコール度数:16度

おすすめの温度帯:冷やして(10〜15℃)、燗酒(38〜42℃)

合わせたい料理:大根と鶏ミンチの餡かけ、豚の角煮など

■ 七田 純米吟醸無濾過

「七田」シリーズの中でも、国内外で高い評価を得ている定番の純米吟醸。

麹米に山田錦、掛米に佐賀県産の「さがの華」を使用し、精米歩合は55%。

吟醸酒らしい華やかな香りと、無濾過ならではの厚みのある味わいを両立しています。

口に含むと白桃を思わせる上品な香りがふわりと立ち上がり、

そのあとから、米の旨味とまろやかな余韻が広がっていきます。

派手すぎず、それでいて印象に残る香味のバランスは、

冷やして飲むと一層引き立ち、春や初夏の季節感にもよく合います。

シンプルな塩焼きの魚や、香ばしいたけのこの天ぷらとも相性がよく、

和食とあわせて“飲む楽しみ”が広がる純米吟醸です。

アルコール度数:16度

精米歩合:55%

おすすめの温度帯:冷やして(10〜15℃)

合わせたい料理:ホッケの塩焼き、カツオのたたき、たけのこの天ぷら

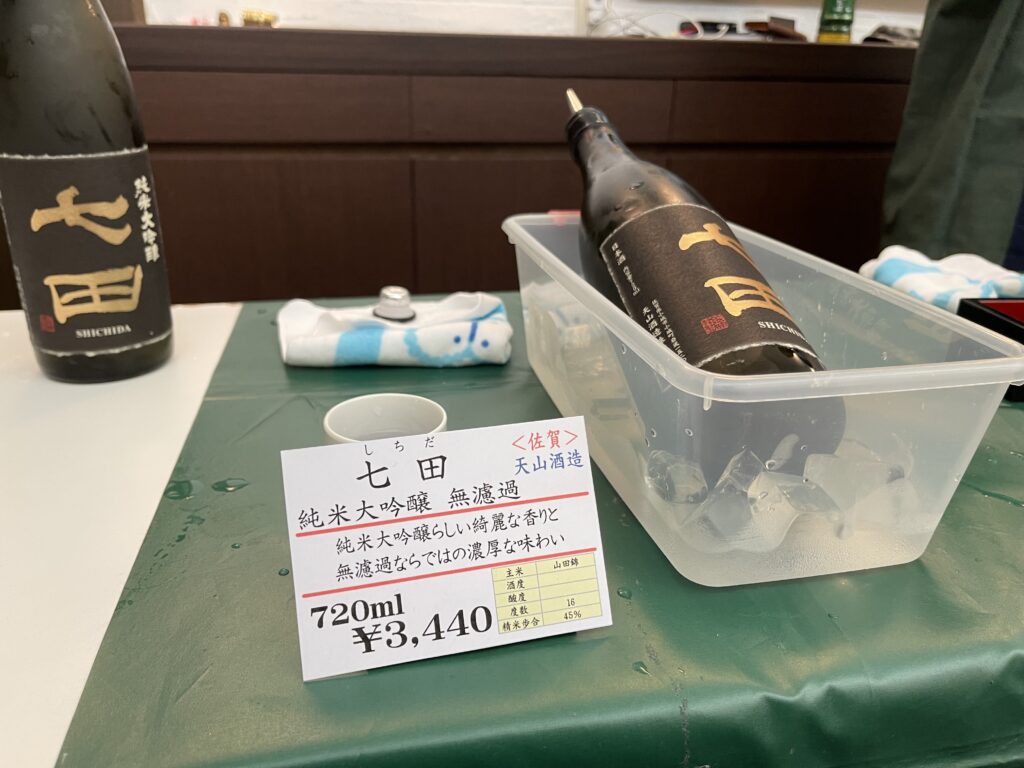

■ 七田 純米大吟醸無濾過

山田錦を45%まで丁寧に磨き上げた、七田シリーズの中でも特に完成度の高い一本。

香りはパイナップルを思わせる華やかさがあり、冷やすことでその輪郭がより引き立ちます。

口に含むと、濃厚な米の旨味がしっかりと感じられながら、後味はスッとキレが良く、

香りと味わいのバランスが非常に整った設計です。

試飲の終盤で口にしたにもかかわらず、その風味の輪郭が強く印象に残りました。

「無濾過」の濃密さと「大吟醸」の上品さを両立させたような味わいでした。

ANA国際線ビジネスクラスでも提供された実績があり、サーモンのカルパッチョや伊勢海老など、上質な魚介との相性も抜群です。

アルコール度数:16度

精米歩合:45%

おすすめの温度帯:冷やして(7〜10℃)

合わせたい料理:サーモンのカルパッチョ、ふぐの薄造り、伊勢海老(レモン)

■ 七田 七割五分磨き 山田錦 純米無濾過

酒米の王様・山田錦をあえて多くは磨かず、精米歩合75%という低精白で仕込み、

米が本来持つ複雑な旨味とコクを引き出しています。

今回提供されたものは、約2年冷蔵庫で熟成されているそう。

その落ち着いた香りと、とろりと舌に乗るようなまろやかさが印象的でした。

飲み口には深みがあり、旨味が層のように広がっていく感覚。

「香りが控えめなぶん、味で語る」──そんな余韻を残す酒です。

磨きが少ないぶん、味わいのピークを迎えるまでに時間がかかるため、

天山酒造ではこの酒を1〜2年寝かせてからリリースしています。

豚の角煮や牛すじ煮込みなど、コクのある料理と合わせてゆっくり味わいたい一本です。

アルコール度数:17度

精米歩合:75%

おすすめの温度帯:冷やして(15〜20℃)、燗酒(40〜45℃)

合わせたい料理:豚の角煮、カマンベールフライ、牛すじ煮込み

■ 七田 七割五分磨き 春陽 純米無濾過

今回の試飲会で提供された七田の中で最も個性が際立っていた一本。

使用されているのは、新潟県産の低グルテリン米「春陽」。

精米歩合はあえて75%にとどめ、米本来のポテンシャルと発酵由来の香味を引き出しています。

一口目から感じるのは、柑橘や白ブドウのような爽やかな香り。

そこからグレープフルーツやライチを思わせる果実味がじわりと広がり、

ほのかな甘みと軽快な酸味がバランスよく調和します。

“日本酒”という枠に収まらず、まるで白ワインのように食前・前菜に合いそうな味わいで、

その軽やかさは、酒を飲み慣れていない人にも届く優しさがあります。

今回は冷やして提供されていましたが、温度によって印象が変わる余白もありそうです。

焼き鳥(塩)や温野菜など、素材の風味を生かした料理と合わせて楽しみたい一本です。

アルコール度数:14度

精米歩合:75%

おすすめの温度帯:冷やして(8〜12℃)

合わせたい料理:旬の温野菜、焼き鳥(塩)

「七田」シリーズを飲み比べてみて印象的だったのは、いずれも“米の個性”をしっかりと感じられる点でした。

香りや酸味、熟成の深さ、食中での役割など、一本ごとに意図された方向性がはっきりと伝わってきます。

それぞれに語れる味わいがあり、どれも「飲んで語れる日本酒」だと感じさせてくれました。

鳥取の海とともに育つ、千代むすび酒造の味わい

鳥取県の西端、山陰の港町・境港市に蔵を構える千代むすび酒造。

海の恵みとともに育まれた食文化に寄り添いながら、150年以上にわたって地元に根ざした酒造りを続けてきました。

町の産業の中心は漁業。松葉ガニ(ズワイガニ)、生マグロ、岩ガキ、白イカなど、

一年を通して豊かな海産物が水揚げされるこの土地では、

魚介の旨味に寄り添う“味わいのある酒”が自然と求められてきました。

また、境港市は漫画家・水木しげるの故郷としても知られ、

町を歩けば「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターたちが至るところで出迎えてくれます。

妖怪の世界観が街全体に広がる一方で、人々の暮らしは今も海とともにあり、

千代むすびの酒もまた、その日常にしっかりと根を下ろしています。

現在は市内唯一の酒蔵として、地元の食卓を支える存在であると同時に、

全国の特約店や海外市場にも展開し、境港の文化と味覚を伝える役割を果たしています。

鳥取県境港市大正町131

TEL:0859-42-3191

公式サイト:tenzan.co.jp/

千代むすび酒造とは

千代むすび酒造は、1865年(慶応元年)創業。

鳥取県境港市に根ざしたこの老舗蔵は、150年以上にわたり、地域に密着した酒造りを続けてきました。

現在は市内唯一の酒蔵として、地元の味覚とともに歩むと同時に、全国・海外への展開も視野に入れた多様な商品を展開しています。

その酒造りの根幹にあるのが、「水」と「米」への徹底したこだわりです。

仕込み水と酒米

仕込み水には、中国山地の山あい・大東町から湧き出る伏流水を使用。

トラックで毎日90分かけて運ばれるその水は、柔らかく、旨味のある酒を醸すうえで欠かせないものとされています。

使用する酒米の8〜9割は鳥取県産で、蔵の方針として地元農家との契約栽培を重視。

中でも特徴的なのが、「強力(ごうりき)」という幻の酒米の復活です。

この品種は、大正時代に鳥取県で奨励品種として広がりながらも、栽培の難しさから一度姿を消した歴史を持ちます。

千代むすび酒造は、鳥取大学や地元農家と協力し、1989年に復活をスタート。

現在は「強力を育む会」の一員として、種子の純粋性を守りつつ、看板銘柄に使用しています。

また、丸みのある旨味が特徴の山田錦、すっきりとした辛口に仕上がる五百万石など、酒ごとに適した品種を使い分けることで、幅広い酒質を実現しています。

多様な技術でひらく、日本酒のあたらしいかたち

千代むすび酒造は、“手仕事の蔵”でありながら、技術革新にも積極的です。

たとえば、ジュール熱による低温殺菌を採用することで、香りや風味を損なわずに酒質を安定させる試みや、スパークリング日本酒「AWA SAKE」など、飲みやすさと個性の両立を意識した酒造りを進めています。

また、蔵を訪れる人々に向けた角打ちスペースの開放や、地元食材と日本酒のペアリング体験の提案など、“伝える”ための場づくりにも注力しています。

技術はあくまで手段であり、目的は味の可能性を広げること。

千代むすび酒造は、「日本酒のあたらしいかたち」を探り続けています。

そんな蔵の姿勢を映すように、今回の試飲会では、定番から個性派まで多彩な銘柄が提供されました。ここからは、当日出会った5本のお酒を、体験とともに紹介していきます。

「千代むすび」の個性を味わう、5本の試飲ラインナップ

今回の試飲会で千代むすび酒造から提供されたのは、以下の5本。

地元産の酒米を使った王道の味わいから、微発泡のフレッシュな一本、春限定の華やかな酒まで、

どれも造り手の個性と蔵の挑戦が感じられるラインナップとなっていました。

■ 千代むすび 強力50 純米大吟醸

千代むすび酒造の看板酒として知られる、純米大吟醸「強力50」。

かつて鳥取県で奨励されながら栽培が途絶え、“幻の酒米”と呼ばれた「強力(ごうりき)」を復活させ、その味わいを現代に甦らせた一本です。

精米歩合50%ながら、旨味をしっかり残したふくよかな飲み口が印象的で、華やかな香りとのバランスも良好。重厚さよりも、やわらかな厚みが特徴です。

蟹やマグロといったアミノ酸の豊富な魚介類、煮込み料理や肉料理のような濃い味付けの食事と合わせると、食材の旨味を引き立てながら、酒の存在感もしっかりと感じられます。

「千代むすびといえばこれ」と語られる定番でありながら、過去には日米首脳会談に向かう政府専用機にも搭載された実績を持つなど、その品質と信頼性は折り紙付き。

食卓の主役にもなり得る、蔵を代表する純米大吟醸です。

原料米:強力(鳥取県産)

精米歩合:50%

アルコール度数:16%

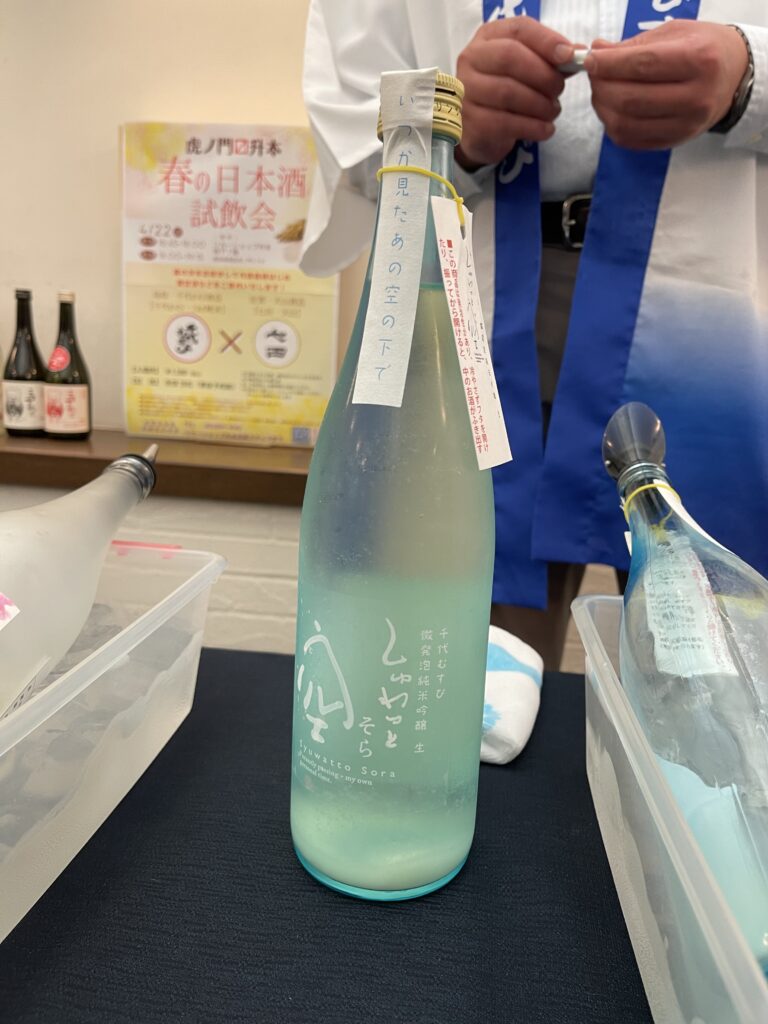

■ 千代むすび しゅわっと空 微発泡純米吟醸生

瓶内二次発酵による発泡感と、ややうすにごりのにごり酒らしさが共存した、爽やかな新感覚の日本酒。

炭酸の刺激がほどよく、飲み口にはグレープフルーツのようなほろ苦さと果実味が感じられます。

使われているのは鳥取県産の山田錦。精米歩合60%で、

しっかりと米の旨味も残しつつ、発泡酒としての飲みやすさを両立しています。

アルコール度数も12〜13度と低めで、乾杯や前菜との相性も良好です。

普段は発泡タイプをあまり選ばない私ですが、香りと旨味の設計に納得感があり、“日本酒らしさ”と“飲みやすさ”のバランスが見事に取れた一本だと感じました。

カルパッチョや白身魚のマリネ、レモンを使った料理など、柑橘系の酸と好相性のある食材と合わせて楽しみたい一杯です。

原材料名:鳥取県産 山田錦

精米歩合:60%

日本酒度:+2

アルコール度数:12〜13%

■ 千代むすび BLOSSOM spring 純米吟醸

春限定で登場する「BLOSSOM spring」は、その名の通り、やわらかく花のように香る吟醸酒。

グラスに注いだ瞬間からふわりと立ち上がる香りが、春の空気を纏ったような印象を与えます。

飲み口はすっきりと軽やか。果実のような優しい甘さと酸が調和し、重たさのない、さらりとした後味が心地よく続きます。

派手すぎない香りと控えめなボディが、料理と自然になじみ、食前酒としてはもちろん、食中でも繊細な味を邪魔しません。

使用米:国産米

精米歩合:55%

アルコール度数:15%

■ 千代むすび こなき純米 超辛口(黒ラベル)

“妖怪の町”境港の酒蔵らしい遊び心を映した、千代むすびの人気シリーズ「こなき純米」。

ラベルには、地元・境港出身の漫画家・水木しげるの代表作『ゲゲゲの鬼太郎』に登場する「こなき爺」が描かれています。

その中でも「超辛口」と名のつくこの黒ラベルは、シリーズの中核を担う一本。

鳥取県産の五百万石を使用し、無濾過生原酒らしいフレッシュさを残しつつ、日本酒度+15というシャープな辛さが際立ちます。

一口目にはキレの良さが光り、後半にかけてコクのある米の旨味がじんわりと広がる。

香りは控えめで、あくまでも“食中酒”としての実力を感じさせる設計です。

特に燗酒にすることで辛さの角が取れ、旨味のふくらみが際立ちます。

アジやイワシなどの青魚、あるいは海鮮系の鍋料理との相性もよく、料理の脂や塩気を引き締めながら、飲み飽きしない味わいに仕上がっています。

原料米:五百万石(鳥取県産)

精米歩合:60%

日本酒度:+15

アルコール度数:17%

■ 千代むすび こなき純米 山田錦辛口(赤ラベル)

通称「赤こなき」。千代むすび酒造の“こなきシリーズ”の中でも、限定感と完成度を併せ持つ一本です。

通常の「こなき純米」では五百万石を使用するところを、この赤ラベルでは酒米の王様・山田錦に変更。

その結果、キレのある辛口ながらも、口あたりにはふくよかさがあり、旨味の厚みとやわらかな丸みが印象的な仕上がりになっています。

温度帯によって表情が変わるのも特徴のひとつ。

冷やしても爽やかで美味しいですが、燗にするとさらに深みが増し、特に肌寒い季節には、食中をじっくり支える存在感を発揮します。

シリーズの中でも“丸みのある辛口”として、食卓をやわらかく引き締めてくれる、そんな一本です。

原料米:山田錦

精米歩合:55%

日本酒度:+10

アルコール度数:16%

作り手と飲み手がつながる、ひと味違う試飲体験

「味」だけを知るのではなく、「誰が、どんな思いで、どんな土地で造っているのか」を知る。

それが、日本酒をより深く味わうための入口になる、そんなことを改めて感じさせてくれる試飲会でした。

今回紹介した銘柄は、どれも単に“美味しい”だけではなく、背景にある土地や人の物語がしっかりと感じられる酒ばかり。

だからこそ、飲むたびにその印象は重なり合い、深く心に残ります。

リカーショップ虎ノ門 升本で定期的に行われるこの試飲会は、そんな酒との「出会いの場」であると同時に、作り手と飲み手をつなぐ架け橋でもあります。

酒は、人が造り、人が飲むもの。

その距離が近づいたとき、きっとお酒の楽しみ方にも、ひとつ奥行きが生まれるのだと思います。

次の季節には、またどんな銘柄と出会えるのか。

そんな期待を抱きながら、升本を後にしました。

コメントを残す