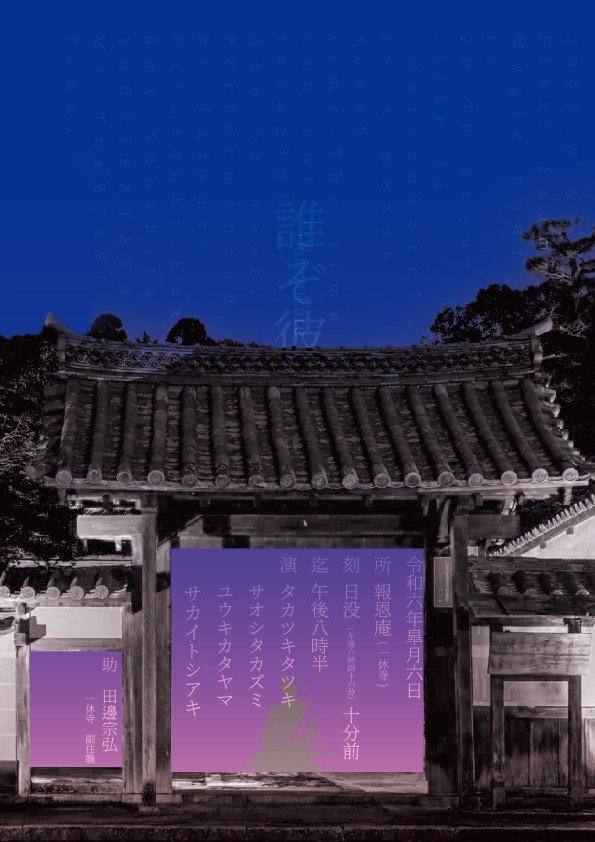

光と陰の向こうに ― 一休宗純と谷崎潤一郎について

一休寺のライトアップが、なぜ「陰翳」や「瞑想」をテーマにしているのか。

その背景には、時代を超えて人々に親しまれてきた、ふたりの人物の考え方や感じ方があります。

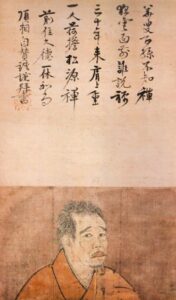

「一休さん」ってどんな人? ─ 禅僧・一休宗純 風狂と詩のこころを生きた人

Shoto Bokusai, Public domain, via Wikimedia Commons

ColBase: 国立博物館所蔵品統合検索システム (Integrated Collections Database of the National Museums, Japan), CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

「とんちの一休さん」として知られる一休宗純(1394–1481)は、室町時代を代表する禅僧であり詩人です。破天荒とも評される自由な言動と、鋭い言葉で時代を風刺したその姿は、庶民からも広く親しまれてきました。

臨済宗大徳寺派の僧として、6歳で出家した一休は、若くして詩の才能を発揮し、13歳の時点で詩作が都でも評判になるほどでした。後に大徳寺の高僧・華叟宗曇の弟子となり、「一休」の道号を与えられます。

形式や権威に縛られず、印可(悟りの証)すらも辞退する一休の姿勢は、「本質を見つめる禅」のあり方を体現していました。禅の教えを、人間的な情感とともに語るその言葉には、現代に通じる深さがあります。

言葉とユーモアで禅を語る ─ 一休の“やわらかな”教え

一休の禅は、理屈や教義の説明ではなく、詩や笑いを通して語られました。

それは、正しさを押しつけるものではなく、人の心にそっと入り込む、やわらかな禅。

難解な言葉ではなく、響きと余白のある言葉で、私たちの日常にそっと禅の気配を落とすものでした。

たとえば、彼が若き日に公案へと詠んだこの一節は、今も広く知られています。

「有漏路(うろぢ)より 無漏路(むろぢ)へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」

迷いと煩悩の世界(有漏)から、悟りへ至る静けさの世界(無漏)へ向かう途中。

その旅路を「一休み」と詠んだこの詩は、仏道すらも絶対視せず、人生そのものをしなやかに受け入れる視線に満ちています。

風が吹くなら吹けばよい、雨が降るなら降ればよい──。それが禅の境地であり、生き方でもあるのです。

この一節により、一休は師・華叟宗曇から道号「一休」を授かり、その才を認められたと伝えられています。

その後の一休の詩は、時に鋭く、時に滑稽で、常に真実に向かって放たれました。詩集『狂雲集』や『一休骸骨』には、仏教界の堕落を風刺し、俗世の矛盾をあぶり出しつつ、どこか可笑しみすら漂う詩が並びます。

それは、禅を「難しいもの」にしてしまった世の中に対して、「ことばとユーモア」をもって人の心に届こうとする試みでした。

教義ではなく実感、説法ではなく会話、型ではなく生き方──

そうした姿勢こそが、一休という僧の核心だったのかもしれません。

風狂の生き方と逸話 ― 仏を笑い、死を笑う

一休宗純の人生は、まさに風狂(ふうきょう)という言葉に象徴されます。

彼は僧侶でありながら、肉食や酒、恋愛を隠すことなく公言し、盲目の女性・森侍者との関係も持っていました。

また、新年の街をドクロの杖を掲げて練り歩いたり、朱鞘の木刀を差して歩いたりと、常識や格式への皮肉を込めた行動も多く残っています。

それは、禅の本質を見失わせる「権威や形式」への痛烈な風刺であり、生きた人間のままで悟りを目指すという信念の表れでした。

晩年は酬恩庵(現在の一休寺)に隠棲し、最期の言葉は「死にとうない」であったといわれます。

この言葉すらも、死や悟りを「語る対象にせず、生きることの真実から語る」彼らしいひと言です。

現在の酬恩庵一休寺に残るもの

京田辺市にある酬恩庵は、通称「一休寺」として親しまれ、今も一休宗純ゆかりの地として人々を迎えています。

境内には一休の墓所「慈楊塔(じようとう)」があり、その周辺には禅の心を感じられる方丈庭園や苔むす参道が広がります。

また、国宝・重文に指定されている木像や書、書院も残り、一休が「言葉と生き方」で遺した禅の精神に、そっとふれることができます。

『陰翳礼讃』を書いた谷崎潤一郎って? ─ 日本の美を言葉にした作家

木村伊兵衛撮影(1950年), Public domain, via Wikimedia Commons

谷崎潤一郎(1886–1965)は、昭和を代表する文豪の一人であり、「美」への執着と鋭い感受性によって、日本文学に独自の世界を築いた作家です。官能、耽美、伝統美、あるいは倒錯や陰影といったテーマに強く惹かれ、生涯にわたり多様な作品を生み出しました。

谷崎の美意識は、単なる装飾や趣味にとどまりません。彼にとっての美とは、「光」と「影」の織りなす世界を深く見つめ、そこに人間の本質や文化の意味を探ることでもありました。

「陰翳礼讃」─ 西洋と東洋の感性を分ける一線

1933年に発表された随筆『陰翳礼讃(いんえいらいさん)』は、谷崎潤一郎の美学と思索を象徴する作品です。

この一篇で谷崎は、白熱灯の強い光や白い壁に象徴される「明るさ」を否定し、東洋に根ざした「薄暗さ」や「陰翳」の美を称揚します。障子越しに差し込む柔らかな光、すすけた漆器に浮かぶ微かな反射、床の間の奥にたゆたう影──。それらは、ただ「見える」こと以上に、“見えないこと”によって生まれる美への感性を物語っています。

谷崎にとって、美とは光がすべてを照らし出すものではなく、むしろ闇の中にふと浮かび上がる余情や静謐にこそ宿るもの。そうした「陰」を愛でる精神は、西洋の明快さや機能性を重んじる美意識とは根本的に異なり、日本文化に深く息づく「余白と想像の美学」を体現しています。

谷崎という作家 ─ 変化と一貫、欲望と風景

谷崎は初期には江戸川乱歩にも似たスリリングな幻想世界を描き、中期以降は関西文化への傾倒とともに古典的な文体へと作風を変化させていきました。

たとえば『痴人の愛』では、若い女に翻弄される中年男の執着心を描き、『細雪』では大阪の旧家の姉妹たちの日常を、美しい関西弁を交えて丁寧に描写しています。また、『春琴抄』では、盲目の女性に仕える弟子の献身的な愛が描かれますが、そこには「見えないこと」の美、「支配と服従」の美学も潜んでいます。

こうした作品に通底するのは、常に「欲望と美の交錯」でした。谷崎にとって、美は人間の内面や執着と不可分なものであり、現実と幻想のあわいにこそ本質があると感じていたのでしょう。

現代のまなざしと「陰翳」の再評価

LEDの光が暮らしを照らし、デザインもミニマルかつフラットになった現代において、『陰翳礼讃』の視点は再び注目を集めています。

建築や照明、プロダクトデザインの分野では、「余白」「静けさ」「素材の質感」など、陰影を活かす表現が見直されています。それは、ただ懐古的というよりも、現代の「飽和した明るさ」への違和感の裏返しとも言えるかもしれません。

谷崎潤一郎が遺した「陰翳を尊ぶまなざし」は、形を変えて私たちの生活の中に息づいています。そしてその思想は、ただ芸術や文学だけでなく、「どう生きるか」「どのように見るか」といった哲学的な問いにもつながっています。

光に照らされない場所にこそ、豊かさや静けさがある。

そして、それは一休寺のライトアップにおいても感じられる、“影を味わう”美しさにつながっているのではないでしょうか。

コメントを残す