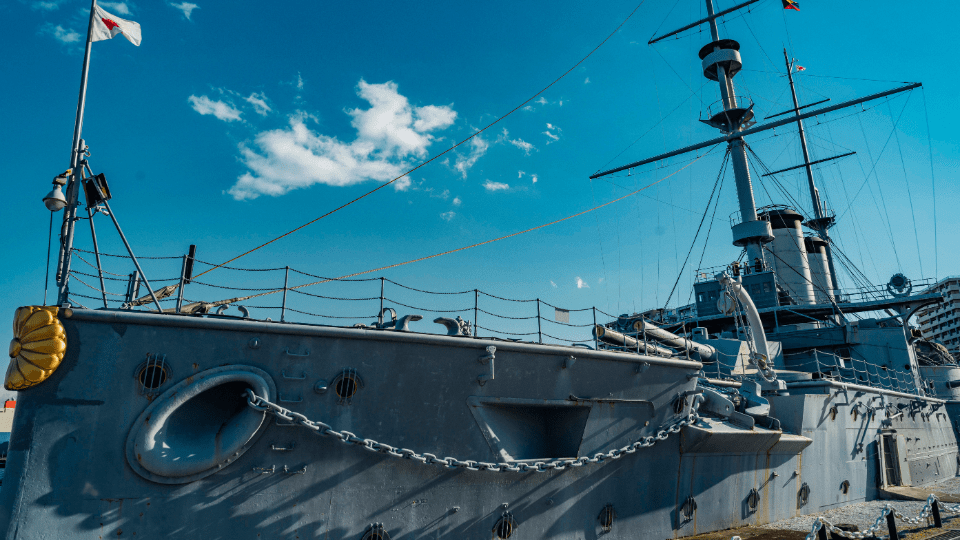

歴史と海に寄り添う港町、横須賀。そこに今も静かにその姿をとどめるのが、記念艦「三笠」です。

明治時代に建造され、日本海海戦では連合艦隊の旗艦を務めたこの戦艦は、現存する世界最古級の鋼鉄戦艦として、その価値を今に伝えています。

現在は「記念艦」として三笠公園に保存され、艦内では展示や甲板からの眺望を通じて、当時の海軍技術と時代背景を感じることができます。

艦船自体が歴史的遺産であると同時に、近年では『艦隊これくしょん』や『アズールレーン』などにも登場し、さらに多くの人々の関心を集めています。

本記事では、記念艦「三笠」が刻んできた歴史と、その今の姿に迫りながら、なぜこの戦艦が今なお人々を惹きつけるのか──その魅力を紐解いていきます。

Contents

三笠の誕生と時代背景

日清戦争から日英同盟へ

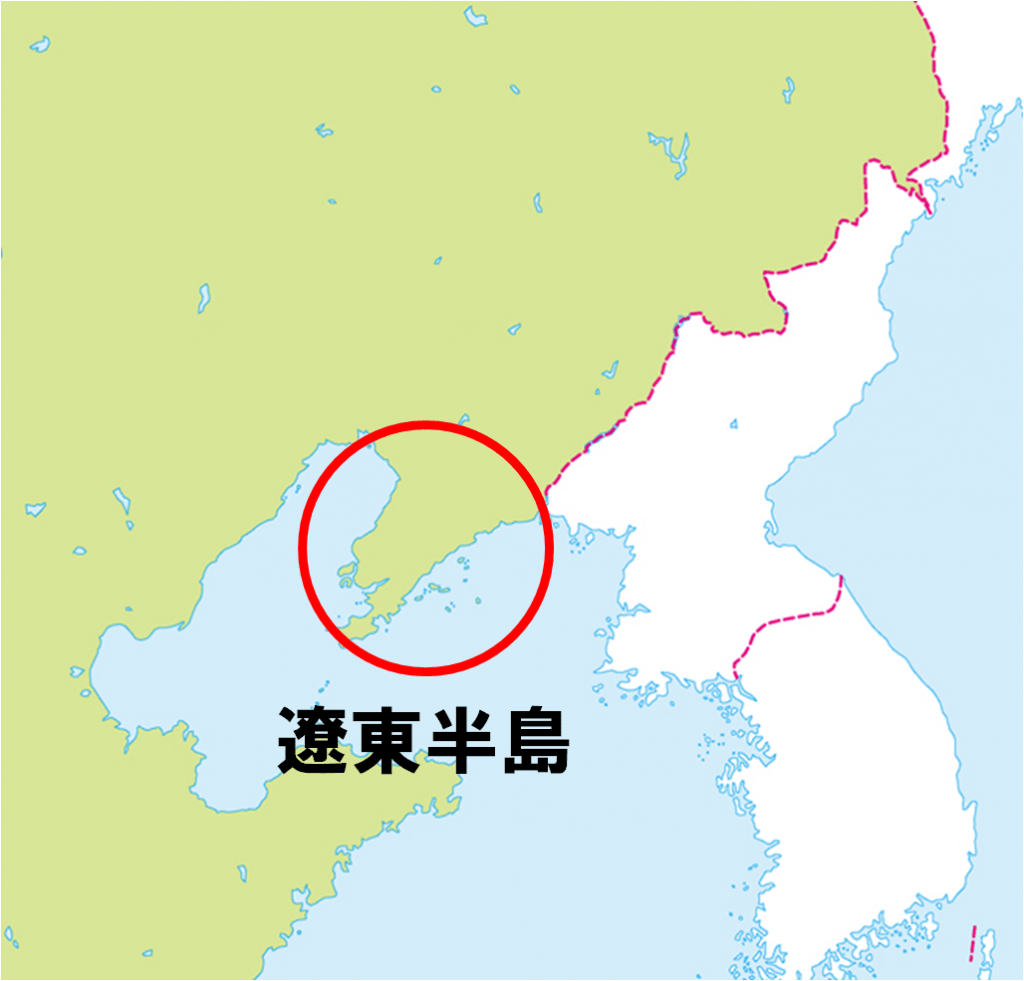

明治27年(1894年)に始まった日清戦争で、日本は清国に勝利し、台湾とともに遼東半島を獲得しました。ところが、その領有に対してロシア・フランス・ドイツの三国が干渉し、日本は圧力に屈して遼東半島を返還することとなります(三国干渉)。

ロシアは日本にクレームをつけておきながら、その後、中国・清国に圧力をかけて遼東半島先端の旅順を租借し、軍港や要塞を築いて東アジア支配の拠点としました。

日本国内ではこれに強い反発が広がり、「臥薪嘗胆(がしんしょうたん)」という言葉がスローガンとなるほど、反ロシア感情が一気に高まりました。

このような国際情勢の中、日本は外交面でイギリスとの接近を図ります。ロシアの南下政策を警戒していたイギリスと利害が一致し、1902年には日英同盟が締結されるに至りました。この同盟は、後に日露戦争における日本の外交的な支えとなっていきます。

そしてロシアと戦争になることが必至であると考えた軍部は、最新鋭の艦隊を作ることを決意したのです。

海軍強化

三国干渉によって列強の軍事力の現実を突きつけられた日本は、国防政策の抜本的な見直しに迫られました。特に重視されたのが、国土の守りと対外戦略の要となる海軍力の強化です。

こうして策定されたのが「六六艦隊計画」。1896年から10年間で、戦艦6隻と装甲巡洋艦6隻を整備するというこの計画により、日本はイギリス・フランス・ロシアに次ぐ海軍力を有する国へと躍進します。

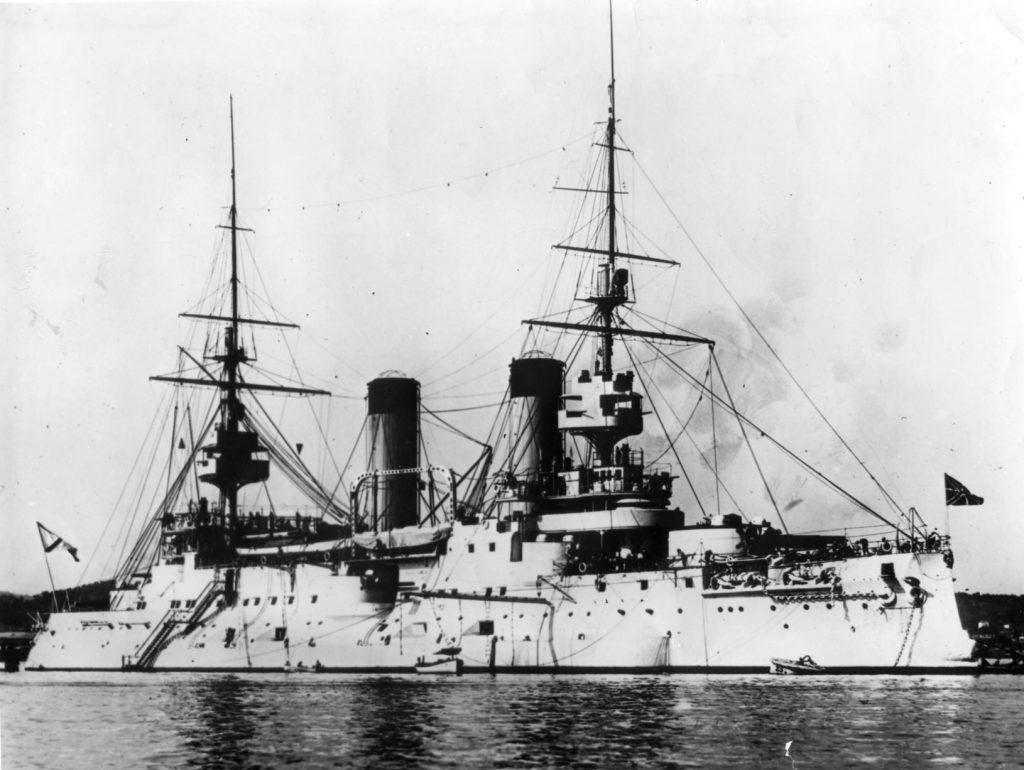

この計画の中で建造された最後の戦艦が「三笠」です。大型艦の建造技術を持たなかった日本は、建造をイギリスに委託。ヴィッカース社によって建造された三笠は、排水量約1万5千トン、30.5センチ砲を4門搭載した当時世界最大級の戦艦でした。

その存在は、単なる軍事力を超えて「国家の矜持」を象徴するものであり、三笠はまさに明治日本の海軍力を体現した存在といえるでしょう。

三笠と連合艦隊の誕生

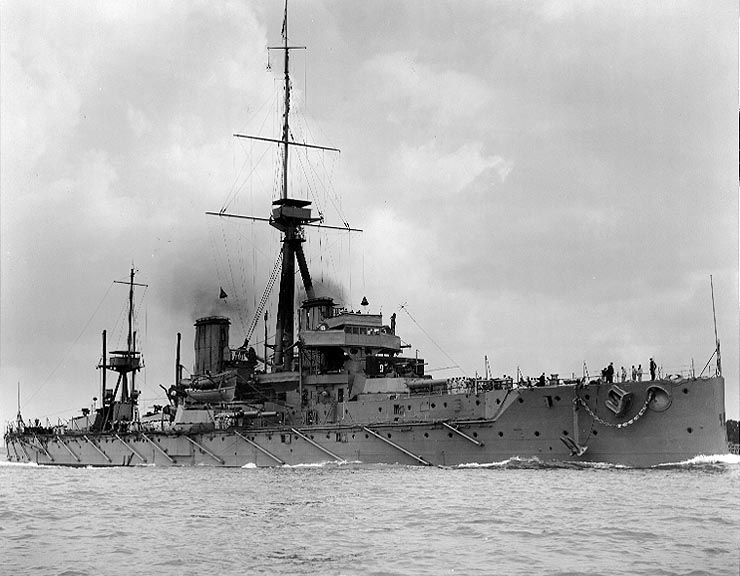

戦艦「三笠」は、明治35年(1902年)にイギリスのヴィッカース社で建造された、日本海軍の主力艦です。排水量約15,140トン、全長131.7メートル、主砲には口径30.5センチの連装砲を2基(計4門)備え、当時の世界でも最大級・最先端の性能を誇る戦艦として誕生しました。

三笠は「敷島型戦艦」の4番艦として建造され、同型艦には「敷島」「朝日」「初瀬」が含まれます。

三笠の名は、神聖な山として知られる奈良県の三笠山(現在の若草山)に由来しており、由緒ある地名を艦名とする当時の命名規則に沿ったものでした。

1898年に発注され、1900年に進水、1902年に竣工。三笠は日露戦争を目前に控えた日本海軍において、連合艦隊の旗艦として選ばれます。旗艦とは、艦隊司令長官や参謀が乗り込み、全艦隊の指揮を執る司令部機能を持つ艦。三笠はその性能・象徴性の両面で、この重責を担うにふさわしい存在だったのです。

そもそも「連合艦隊」とは、戦時や演習時に複数の艦隊を統合して運用する編成形態として生まれたものです。明治時代には、常設艦隊と警備艦隊(老朽艦や小型艦を集めて、日本領海の警備にあたっていた。)を戦時動員で統合したのが始まりです。

日露戦争開戦時には、戦艦6隻からなる第一艦隊、装甲巡洋艦6隻からなる第二艦隊を中核とする連合艦隊が組織されました。三笠はこの艦隊の中枢=“日本海軍の頭脳”として位置づけられていました。

三笠はその外観だけでなく、当時としては極めて優れた性能を誇っていました。以下に主要なスペックを示します。

排水量: 15,140トン (常備排水量)

全長: 131.7メートル (432フィート)

幅: 23.2メートル (76フィート)

吃水: 8.3メートル (27フィート)

機関出力: 15,000馬力

速力: 18ノット (約21マイル/時、約33km/時)

航続距離: 10ノットで7,000海里 (約13,000キロメートル、約8,050マイル)

乗員: 860名

- 30.5センチ主砲 (12インチ主砲) : 40口径連装砲 × 2基(計4門)

- 15.2センチ副砲 (6インチ副砲) ;40口径単装砲 × 14門

- 7.6センチ対水雷艇砲 (3インチ対水雷艇砲):40口径単装砲 × 20門

- 47ミリ砲:16基

- 45センチ魚雷発射管:4門

装甲:KC装甲鋼板(クルップ鋼)

- 舷側:228.6mm-101.6mm (9インチ-4インチ)

- 甲板:76.2mm-50.8mm (3インチ-2インチ)

- 砲塔:355.6mm-203.2mm (14インチ-8インチ)

- 砲郭:152.4mm-50.8mm (6インチ-2インチ)

六六計画によって三笠を含む敷島型戦艦とともに配備された主力艦は、以下のような艦船がありました。

富士型戦艦「富士(ふじ)」「八島(やしま)」

装甲巡洋艦「八雲(やくも)」「吾妻(あづま)」

浅間型装甲巡洋艦「浅間(あさま)」「常盤(ときわ)」

出雲型装甲巡洋艦「出雲(いづも)」「磐手(いわて)」

日露戦争『日本海海戦』と旗艦三笠

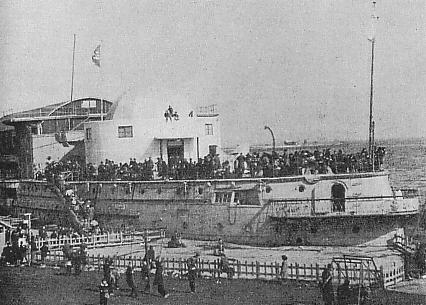

日露戦争勃発~連合艦隊旗艦三笠出港

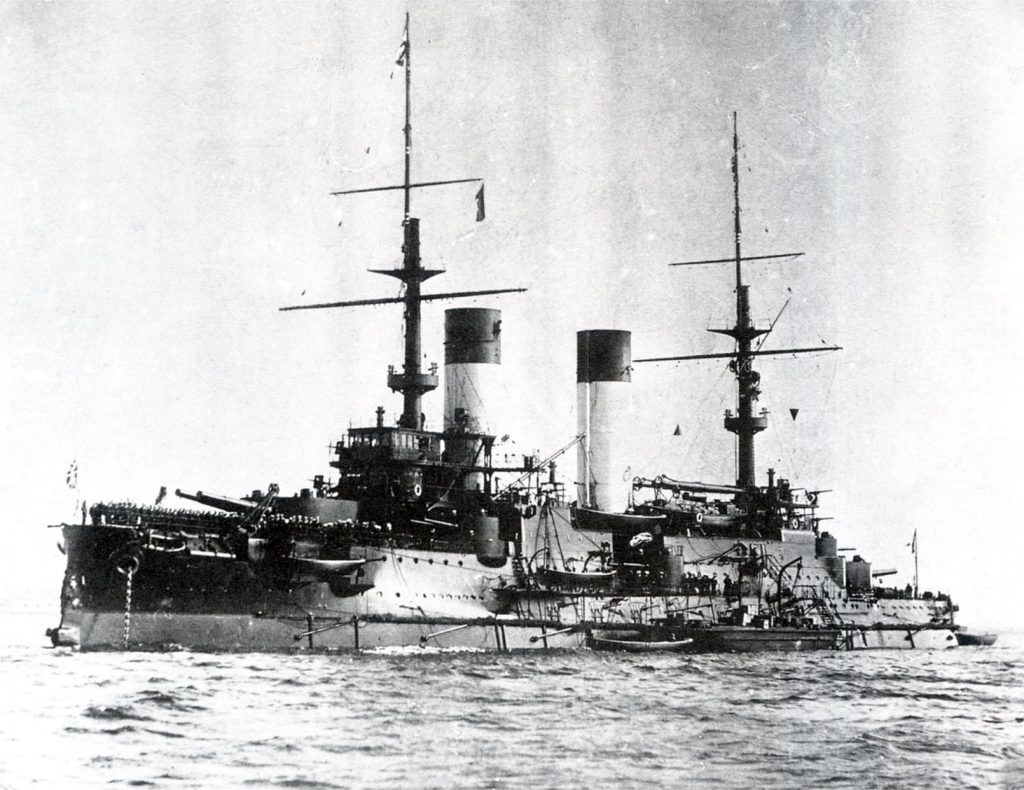

日露戦争が始まった当時、ロシア海軍の主力は旅順に駐留する太平洋艦隊(旅順艦隊)と、バルト海から回航される第2・第3太平洋艦隊(通称バルチック艦隊)の二大勢力でした。これらが合流すれば、連合艦隊の2倍近い兵力となり、日本にとって圧倒的に不利な状況となることは明らかでした。

このことを知った日本海軍はバルチック艦隊が回航される前に、旅順艦隊を潰滅させなければなりませんでした。

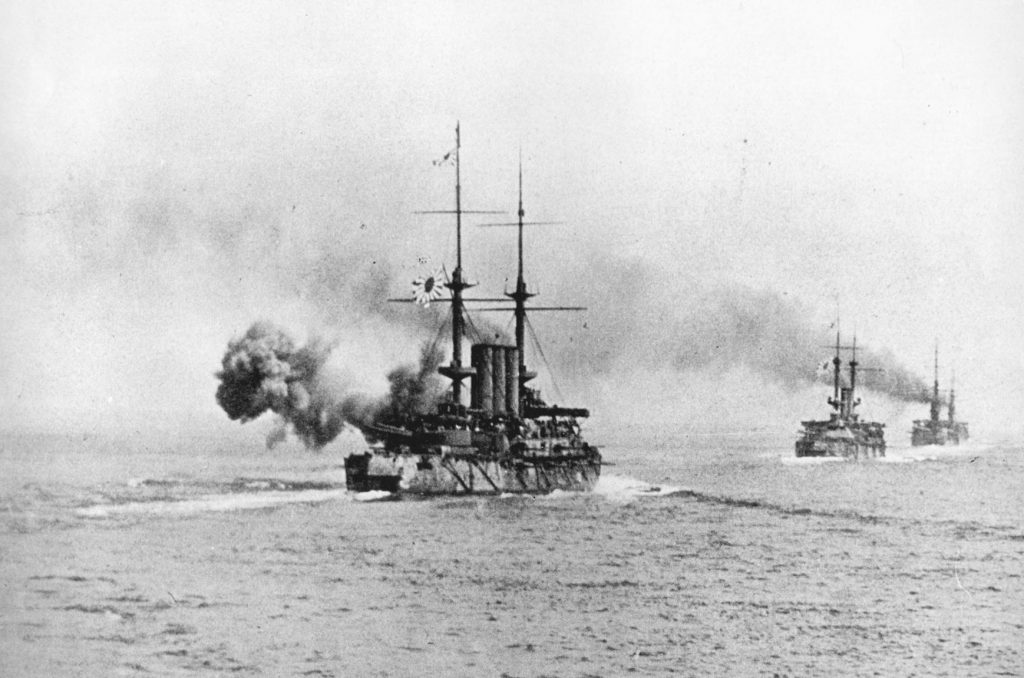

連合艦隊は旗艦「三笠」を中心に出撃し、1904年8月、黄海海戦において旅順艦隊と交戦しました。この戦いで三笠は20か所以上被弾しながらも戦列を維持し、ロシア艦隊に出航不能となるほどの打撃を与えましたが、完全な撃破には至りませんでした。

旅順艦隊が壊滅的な損害を受けたという情報は即座には伝わらず、日本軍は陸軍による旅順要塞の攻略を経て、ようやくその全容を把握することとなります。

連合艦隊はロシア艦隊の合流という最悪の事態を避けられたものの、この戦いで日本も戦艦2隻を失い、残存艦も多くが損傷を負うという、苦しい消耗戦となりました。

バルチック艦隊迎撃と日本海海戦

艦艇の修復を終えた連合艦隊はバルチック艦隊を対馬海峡で迎え撃ちます。これが「日本海海戦」です。連合艦隊はバルチック艦隊の大半の艦艇を撃沈、拿捕することに成功し、世界の海戦史を塗り替える圧倒的勝利を収めることになります。

開戦前夜 — バルチック艦隊との決戦へ

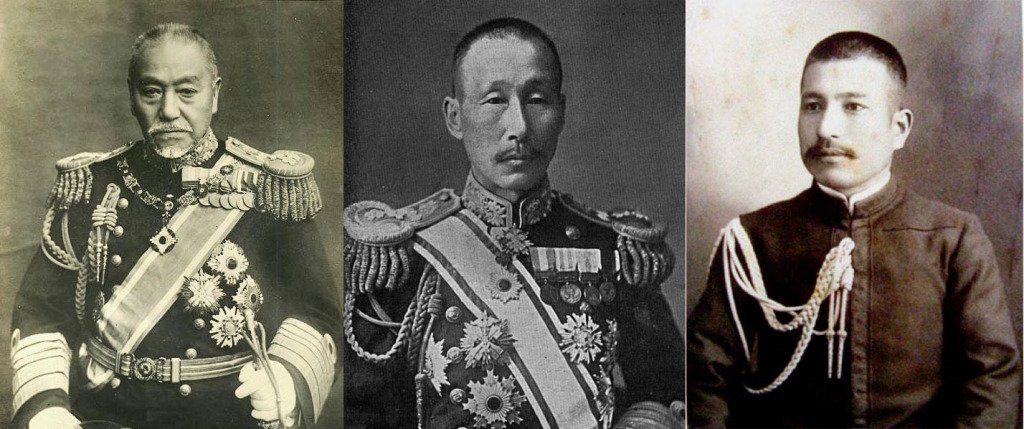

日本が旅順艦隊を封じ込めたわずか数か月後、ロシアは挽回を図り、第2・第3太平洋艦隊(バルチック艦隊)をバルト海から極東へ派遣。これに対し東郷平八郎連合艦隊司令長官は「敵は必ず対馬海峡を通る」との判断を下し、朝鮮半島南端の鎮海湾に艦隊を集結させて猛訓練を重ねながら迎撃の時を待ちます。

そして1905年5月27日早朝、仮装巡洋艦「信濃丸」から「敵艦隊見ゆ」の警報が届くと、連合艦隊は直ちに出撃。

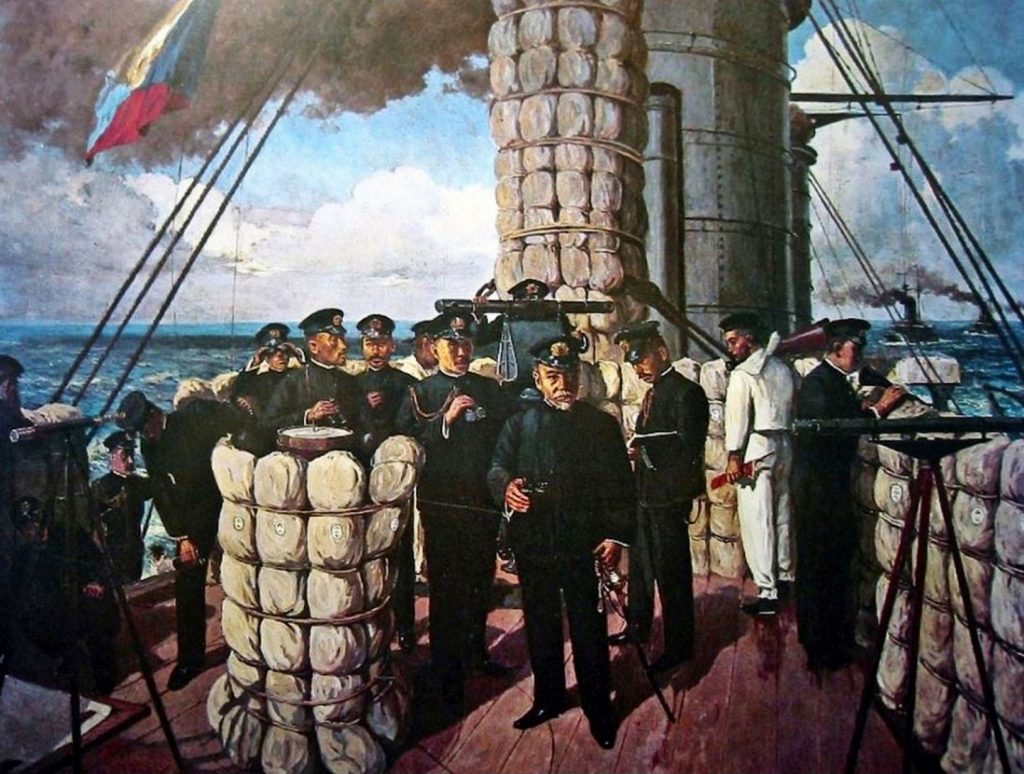

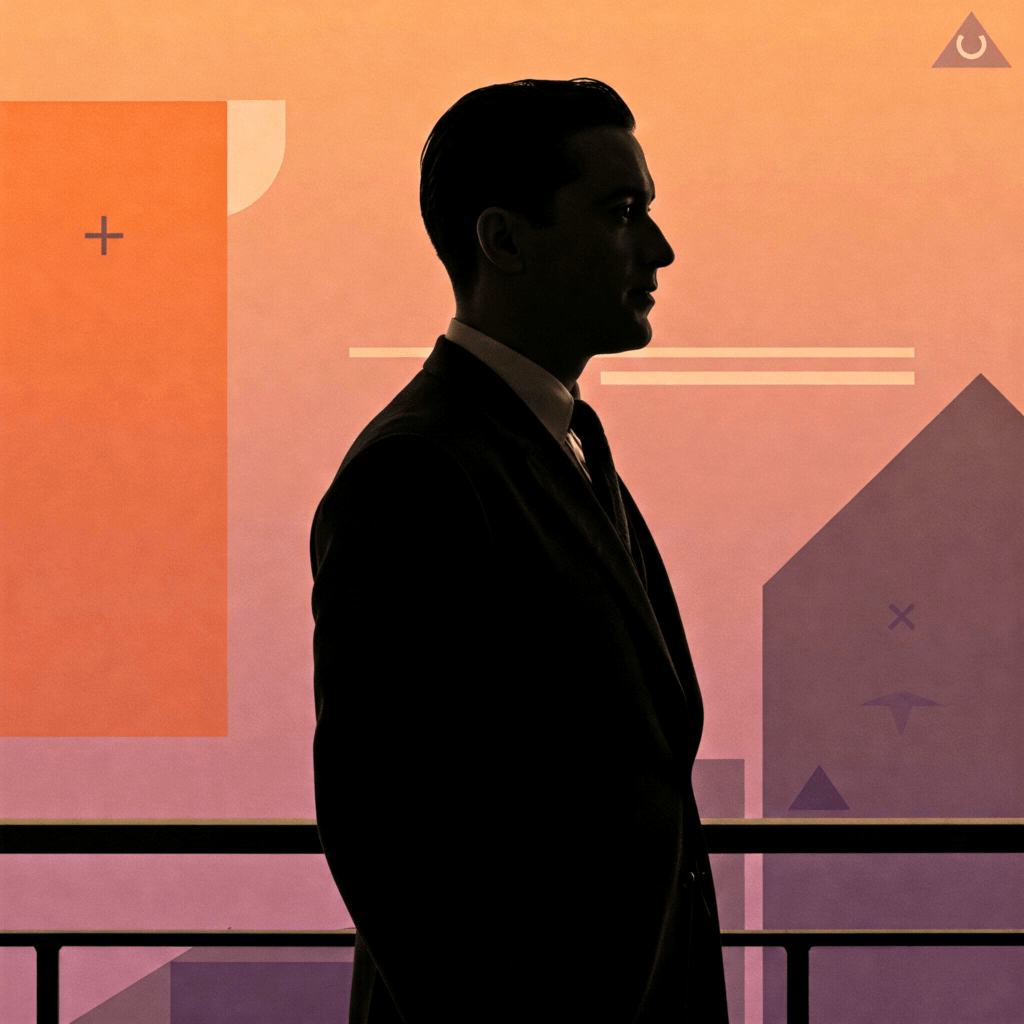

東郷平八郎司令長官は、旗艦「三笠」から全艦の指揮を執りました。戦闘開始直前、三笠のマストには「皇国の興廃この一戦にあり、各員一層奮励努力せよ」の意を込めた「Z旗」が掲げられ、全艦隊の士気を高めました。

東郷平八郎は艦隊の指揮を執るため、三笠の指揮塔に立ち続けたといわれています。当時の指揮塔は外にむき出しになっており、敵の砲弾が集中する旗艦でのその行為は大変危険なものでした。

東郷ターンとT字戦法

連合艦隊は、対馬海峡を進むロシアのバルチック艦隊に対して回頭機動を行い、進路を横から遮る形での砲撃を展開します。いわゆる「T字戦法(丁字戦法)」です。完全なT字型ではなかったとする指摘もありますが、敵の艦首方向しか使えない火力に対し、日本側は舷側の全火力で優位に立ちました。

この大胆な回頭は後に「東郷ターン」と称され、敵前での指揮行動として世界的に知られることになります。三笠艦上の指揮塔に立ち続けた東郷は、砲弾が集中するなかでも沈着冷静に全艦隊を統率し、戦局を大きく動かしました。

三笠の戦果と歴史的勝利

激しい砲撃戦の中、三笠は敵旗艦「クニャージ・スヴォーロフ」をはじめとする主力艦を狙撃し、バルチック艦隊に致命的な打撃を与えます。三笠自身も被弾し、多くの乗組員が負傷しましたが、旗艦としての機能は失われず、戦闘を最後まで指揮し続けました。

この海戦の結果、ロシア側は艦艇21隻が沈没、6隻が拿捕、6隻が中立国へ抑留され、ウラジオストクに到達できたのはわずか1隻のみという壊滅的な敗北を喫します。対する日本側は、水雷艇3隻の沈没、戦死117名、戦傷583名という損害を出しつつも、艦隊決戦としては史上稀に見る一方的な勝利となりました。

東郷は戦闘が終了するまで指揮塔に立ち続け、この勝利はロシアの戦意を挫き、ポーツマス講和条約への糸口となりました。

三笠と連合艦隊の活躍は、日本を名実ともに「海軍大国」の地位に押し上げただけでなく、近代アジアの国際秩序にも影響を及ぼす、歴史的転換点となったのです。

海戦の英雄から沈没、火災、震災—試練に耐える戦艦「三笠」

佐世保での爆発事故と沈没

日露戦争終結からわずか3か月後の1905年(明治38年)9月11日、戦艦三笠は佐世保港内にて後部弾薬庫の爆発事故により沈没します。この事故で失われた命は339名にのぼり、これは日本海海戦での戦死者117名を大きく上回る、深刻な損失でした。

事故の原因については、複数の説が存在します。水兵たちの間で流行していた“信号用アルコールに火をつけて吹き消し、臭いを飛ばして飲む”という行為(通称「ピカ」)の最中に火のついた洗面器をひっくり返したという説。また、日本が独自に開発した高性能爆薬「下瀬火薬」(ピクリン酸系火薬)の劣化や管理不備が引火した可能性なども指摘されています。真相はいまだに解明されていません。

事故当時、東郷平八郎司令長官は上陸中で無事でしたが、艦内の多くの乗員、特に軍楽隊員らが殉職。この大事故は、参謀の秋山真之が後に宗教研究に没頭する転機となったとも言われています。

浮揚と再起、そして再びの火災

三笠は翌年の1906年8月に浮揚され、佐世保工廠で修理を受けたのち、1908年4月に復帰。再び第一艦隊の旗艦として現役任務に戻ります。同年9月には明治天皇の皇太子(後の大正天皇)を乗せる「御召艦」として使用され、青森〜大湊間の視察にも従事しました。

しかし1912年(大正元年)10月3日、今度は前部火薬庫で火災が発生。火薬庫内で自殺を図った水兵によるものとされ、艦内は即時注水され、爆沈は免れたものの複数の死傷者が出ています。

シベリア出兵と最後の任務

第一次世界大戦(1914年〜)が勃発すると、三笠は主に日本海の警備に従事。その後、ロシア革命後に誕生したソビエト政権に対抗するためのシベリア出兵(1918〜1921年)にも投入され、現地支援・威圧の役割を果たしました。

この時期には、極寒地対応の防寒工事、水上偵察機の臨時搭載(水上に下ろして発進)など、工夫を重ねた任務も行われています。1920年には**尼港事件(ニコラエフスク虐殺)**に際し、砕氷艦「見島」とともに救援に向かいますが、氷に阻まれ入港できず、約700名の邦人が犠牲となるという悲劇を見届けることになりました。

座礁、そして廃艦 ー 三笠引退へ

大正時代に入っても現役であった三笠も、次第に老朽化が進み、退役の時が近づいていました。

1921年(大正10年)9月、三笠は「一等海防艦」(沿岸・領海警備、拠点防衛、船団護衛、対潜哨戒等を主要任務とする沿岸防御用の軍艦のこと)へと類別変更されます。

しかしその直後、9月16日にウラジオストク沖・アスコルド海峡にて濃霧の中座礁。船体に大きな損傷と浸水を受け、現地で応急修理を施されたのち、同年11月には舞鶴へ帰投します。

翌年、日本はワシントン軍縮条約を締結。三笠のような旧式戦艦は保有対象から除外され、廃艦が決定します。

そして1923年(大正12年)9月1日、関東大震災の大揺れにより係留中の岸壁に衝突。座礁時に受けた損傷箇所から大量浸水し、三笠は再び着底。

同年9月20日、正式に除籍され、艦艇類別等級表からも削除されることとなりました。

1922年に米・英・日・仏・伊の五大国によって締結された、主力艦の建造制限と保有枠を定めた国際軍縮条約です。

この条約により、旧式の戦艦の多くが廃艦対象となり、三笠もまたその一つとして名を連ねました。

しかし、日本海海戦の旗艦として多くの人々の記憶に深く刻まれた三笠を「このまま解体してしまうのは惜しい」という声が、国内外から上がります。

最終的に、「現役艦として再利用できない状態にする」ことを条件に、保存が認められました。

こうして三笠は、現在の横須賀・三笠公園にて、記念艦としてその姿を残すことになったのです。

こうして三笠は、軍艦としての航海を終え、“歴史を伝える語り部”としての新たな旅路を歩み始めたのです。しかし、記念艦としての歩みもまた、順風満帆とはいかず、荒廃や忘却という新たな試練が待っていました。

戦後の荒廃と“再生”への希望

第二次世界大戦が終結し、敗戦した日本が連合国軍の占領下に置かれたとき、三笠はその威容を失いつつありました。

太平洋戦争中、横須賀は海軍の根拠地であったため、アメリカ軍の爆撃に晒されますが、三笠は被弾することなく生き残りました。

横須賀の地に留まったまま、かつての旗艦三笠は娯楽施設としての転用を余儀なくされます。艦内には「キャバレー・トーゴー」と名付けられたダンスホールや、後には水族館が設置され、一部では将兵の慰安施設として使われていたとも言われています。

艦艇の金属部品や木材は切り取られ、甲板のチーク材は燃料や建材として盗まれるなど、艦内外設備の多くが失われました。日露戦争の象徴であった三笠は、人々の記憶からも徐々に遠ざかっていったのです。

さらに、戦勝国である連合国の一員であり日露戦争で敗北したロシア帝国の後継国家ソ連は、三笠の解体を要求しましたが、知日派のアメリカ軍関係者の反対などによってその要求は退けられました。

英国人と元敵将が動かした復元の風

そんな三笠の惨状に心を動かされた人物が二人いました。

イギリス人 ジョン・ルービン氏

一人はイギリス人のジョン・S・ルービン。三笠が建造された英国のヴィッカース社のある街に生まれたルービンは、1955年に来日した際に旧友のような思いで三笠を訪れました。しかし彼の目に映ったのは、荒れ果て、かつての面影を失った無残な姿の三笠だったのです。

ルービンはその想いを『ジャパンタイムズ』紙に寄稿し、「あの三笠が今、見るも無残な状態にある」と訴えました。この記事は大きな反響を呼び、三笠再評価の機運が生まれます。

アメリカ海軍 チェスター・ニミッツ元帥

もう一人は、太平洋戦争中に日本軍と激戦を繰り広げたアメリカ海軍の元帥、チェスター・ニミッツ。若き日、彼は士官候補生として日本を訪れ、日本海海戦の英雄・東郷平八郎と出会っています。彼は日本海海戦を大勝利に導いた東郷に深い敬意を払うようになりました。

その記憶はニミッツの中に深く刻まれており、戦後、三笠の現状を知った彼は、自らの著作の印税や私財を復元費用として寄付しました。

三笠復元運動が盛り上がりつつあった1958年、要職からは身を引いていたニミッツは『三笠と私』という文章を日本の雑誌に寄稿しました。その中で、

この一文が原稿料に価するなら、その全額を東郷元帥保存記念基金に私の名で寄付させてほしい

そう記したニミッツの寄稿は日本国内でも報道され、復元運動は大きなうねりとなっていきます。さらに後日、寄付金が目標に達していないことを知ると、自分の著書の印税を寄付に充てるなど三笠の復元にニミッツは多大な貢献をしました。

やがてアメリカ政府も協力し、三笠を復元するため、解体艦の鉄材などの支援が提供されるまでになりました。

三笠、記念艦としての再生

かつて海戦の英雄として讃えられ、戦後には荒廃し忘れられかけた戦艦「三笠」。国内外の支援を受けて、その復元工事は1959年にようやく始動します。

復元に際しては、艦の構造を現役艦として再利用できないよう完全に固定する必要がありました。艦体の下部にはコンクリートと砂が注入され、三笠は“船”としてではなく、地面に静置された“構造物”として生まれ変わったのです。

外観の砲塔や煙突、マストなども復元されましたが、その多くは木製や鉄製のダミーであり、当時のものではありません。甲板には今も、戦前の軍艦時代から残されたチーク材が一部使用されており、そこに立てば、かつての海戦の記憶がわずかに蘇るようです。

1961年5月27日。日露戦争の象徴ともいえる“日本海海戦”の勝利記念日(戦前の海軍記念日)。この日に合わせて復元記念式が行われ、三笠はついに記念艦として再び歴史の表舞台に立つこととなります。

式典には皇族をはじめ、政府関係者、元海軍将校らが列席。錨を下ろしたその場所に、もう海原はありませんが、三笠の新たな“航海”が静かに始まりました。

世界三大記念艦「三笠」

現在、三笠は「世界三大記念艦」のひとつとして国際的にも広く知られています。残る2隻は、イギリスの「ヴィクトリー」、そしてアメリカの「コンスティチューション」。

イギリス海軍所属の「ヴィクトリー」は、ナポレオン戦争時のトラファルガー海戦でネルソン提督が指揮を執った艦。「コンスティチューション」は、米英戦争で名を馳せたアメリカ海軍のフリゲート艦で、いずれも国家の象徴ともいえる存在です。

三笠はこの2隻に比べると建造時期こそ新しいものの、「前弩級戦艦」としては世界で唯一現存す最古の鋼鉄戦艦です。19世紀末から20世紀初頭にかけて建造された多くの戦艦は、その後の戦争や解体によって姿を消しましたが、三笠は二つの世界大戦と荒廃の時代を乗り越え、奇跡的に現代までその姿を残しています。

いま私たちがその甲板に立てること自体が、歴史の生き証人と対話するような体験だと言えるでしょう。長い時を経てもなお、艦としての誇りを失わず、静かにたたずむ三笠。そこには、戦争の記憶だけでなく、復興の意志、人々の願い、そして未来への語りかけが詰まっています。

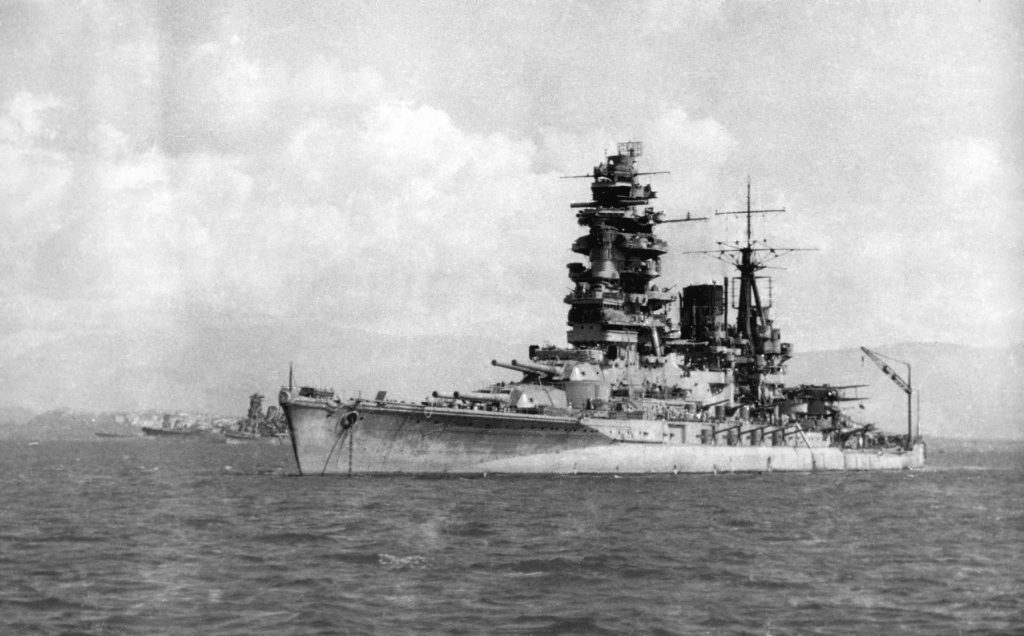

日本海海戦の勝利は戦艦に搭載された巨砲の威力というものを知らしめました。

海軍国イギリスはこの教訓をいち早く取り入れ「ドレッドノート」という戦艦を日本海海戦の翌年に竣工します。

従来の戦艦の2倍の火力を誇るこの艦は一夜にしてそれまでの戦艦(三笠を含む)を旧型にしてしまうほど画期的なものでした。

現在でも大きいという意味で「ド(弩)級」「超ド(弩)級」といった表現を使うことがありますが、この「ド(弩)」は戦艦ドレッドノートが由来です。

コンスティチューション(アメリカ)

コンスティチューション(USS Constitution / アメリカ): コンスティチューション(USS Constitution / アメリカ): アメリカ海軍が保有する木造のフリゲート艦であり、3本のマストと44門の砲を備えています。アメリカ独立戦争や米英戦争といった重要な戦役で活躍し、「Old Ironsides(老鉄 sides)」の愛称で広く知られています。その頑丈な船体は、敵の砲弾を跳ね返したという逸話からこの愛称が付けられました。現在航行可能な最古の現役艦であり、アメリカ海軍の象徴としてボストン国立歴史公園(かつてのチャールズタウン海軍基地の一部)に係留されています。

Public domain, via Wikimedia Commons)

所在地: マサチューセッツ州ボストン、ボストン国立歴史公園

公式ウェブサイト:USSコンスティテューション号博物館

ヴィクトリー(イギリス)

ヴィクトリー(HMS Victory / イギリス): ヴィクトリーは、イギリス海軍の104門を備えた一等戦列艦であり、トラファルガー海戦(1805年)においてホレーショ・ネルソン提督が座乗した旗艦として、その名を知られています。この海戦でのネルソン提督の勝利は、イギリス海軍の歴史における最も輝かしい功績の一つとして語り継がれています。現在、ヴィクトリーは現存する唯一の戦列艦として、ポーツマス歴史造船所内のドライドックに保存されており、イギリス第一海軍卿の旗艦という名誉ある役割も担っています。その姿は、イギリス海軍の歴史と栄光を今に伝える象徴となっています。

所在地: イングランド、ポーツマス、ポーツマス歴史造船所内、国立海軍博物館

公式ウェブサイト:National Museum of the Royal Navy

三笠公園とその見どころ

現在、三笠は三笠公園の中心として整備されています。この公園の三笠桟橋からは、東京湾に浮かぶ猿島へのフェリーが発着しています。

猿島は明治時代には東京湾を守るための要塞が造られ、現在もその遺構が残されています。

三笠が語る明治という時代

明治時代は外国からの侮りから国を守ることが原動力となって誕生し、その克服が時代に課された最大の使命でした。

そして日本海海戦における三笠と連合艦隊の大勝利は、日露戦争全体での勝利を決定的なものとし、それにより日本は列強諸国と肩を並べる存在となりました。

日露戦争後、連合艦隊を解散して通常編成に戻すとき、東郷平八郎は有名な「連合艦隊解散の辞」を海軍将兵に対して読み上げます。その文末にはこうあります。

神明は唯平素の鍛錬に力め(つとめ)戦わずして既に勝てる者に勝利の栄冠を授くると同時に、一勝に満足し治平に安んずる者より直ちに之を奪う。

古人曰く勝って兜の緒を締めよと。(意訳:神は普段から鍛錬に努め、戦う前に勝利が約束された者に勝利の栄冠を授けるが、一回の勝利に満足して安閑としている者からはすぐさまそれを奪ってしまうものである。昔のことわざにもこうある。「勝って兜の緒を締めよ」と。)

しかしその後日本人は先人たちの苦労や警告を忘れて無謀な戦争へと突き進み、三笠が廃墟になったのと同じように国を滅ぼしかねない危機に陥ってしまいました。そして三笠が復元されたように、日本も焼け野原から復興を遂げました。

横須賀に日本の向上心と復興の象徴、記念艦「三笠」を観に行こう!

その他横須賀市の観光スポットについては、こちらをご覧ください。

アクセス・見学情報

公式WEB:三笠公園

住所 :神奈川県横須賀市稲岡町82

アクセス:京急横須賀中央駅から徒歩15分

開園時間:

4月~10月:午前8時~午後9時

11月~3月:午前9時~午後8時

駐車場 :あり(有料)

TEL :046-824-6291

公式WEB:記念艦「三笠」

住所 :神奈川県横須賀市稲岡町82-19

アクセス:京急横須賀中央駅から徒歩15分

◇ 休館日: 12月28日~12月31日

◇ 見学料金: 大人600円 / 65歳以上500円 / 高校生: 300円 (中学生以下無料)

◇記念艦三笠見学時間:

9:00 – 17:30

9:00 – 17:00 (3月・10月)

9:00 – 16:30 (11月 – 2月)

※入艦はいずれも閉艦30分前まで

定休日 :12月28日~31日

駐車場 :あり(有料)

TEL :046-822-5225 (三笠保存会)

電車の場合:

⚫︎京急線「横須賀中央駅」から徒歩約15分。駅の東口から海に向かって歩けば、迷うことなく三笠公園にたどり着けます。

⚫︎JR横須賀線「横須賀駅」からは、徒歩約25分。

バスの場合:

⚫︎京急線「横須賀中央駅」から三笠循環バスに乗車し、「三笠公園」バス停で下車すれば、目の前が三笠です。その他の路線バスの場合「大滝町」バス停下車、徒歩約7分。

車の場合:

横浜横須賀道路を利用する場合は、横須賀インターチェンジで降り、県道28号線(旧本町山中有料道路)を終点まで進み、国道16号線の三笠公園入口を左折します。

駐車場:

小型車:三笠公園駐車場(有料), 三笠駐車場(有料)

執筆:Ju 編集:Taro

第二次大戦の降伏調印式がおこなわれたのはアイオワではなくミズーリですよ。ミズーリはアイオワ級3番艦ですが、艦名はミズーリですね。

今朝、群馬から取引先と16人で三笠観光に行きました。

乗船したら、三笠の専属ガイドの方、80歳代の男性のお話しに強い嫌悪感を覚えました。

その方は、「あなた方が謝った歴史教育を受け、司馬遼太郎の坂ノ上の雲から嘘を教えられていると、あなた方の無知は戦後教育によるもので、あなた方の責任ではないが、私のように歴史を知る者から学んで欲しい」との雄弁を奮われました。

さらに、「ここにある三笠は、張りぼてのようなもので歴史を伝えるものではない。私の話を聞いて、よく勉強して欲しい」とのことでした。

僕はその方より無知かもしれないけど、自分の歴史観を

他人に押し付けるようなまねはしないと、すべきでないと教えて頂きました。

こんど友達と行こうか