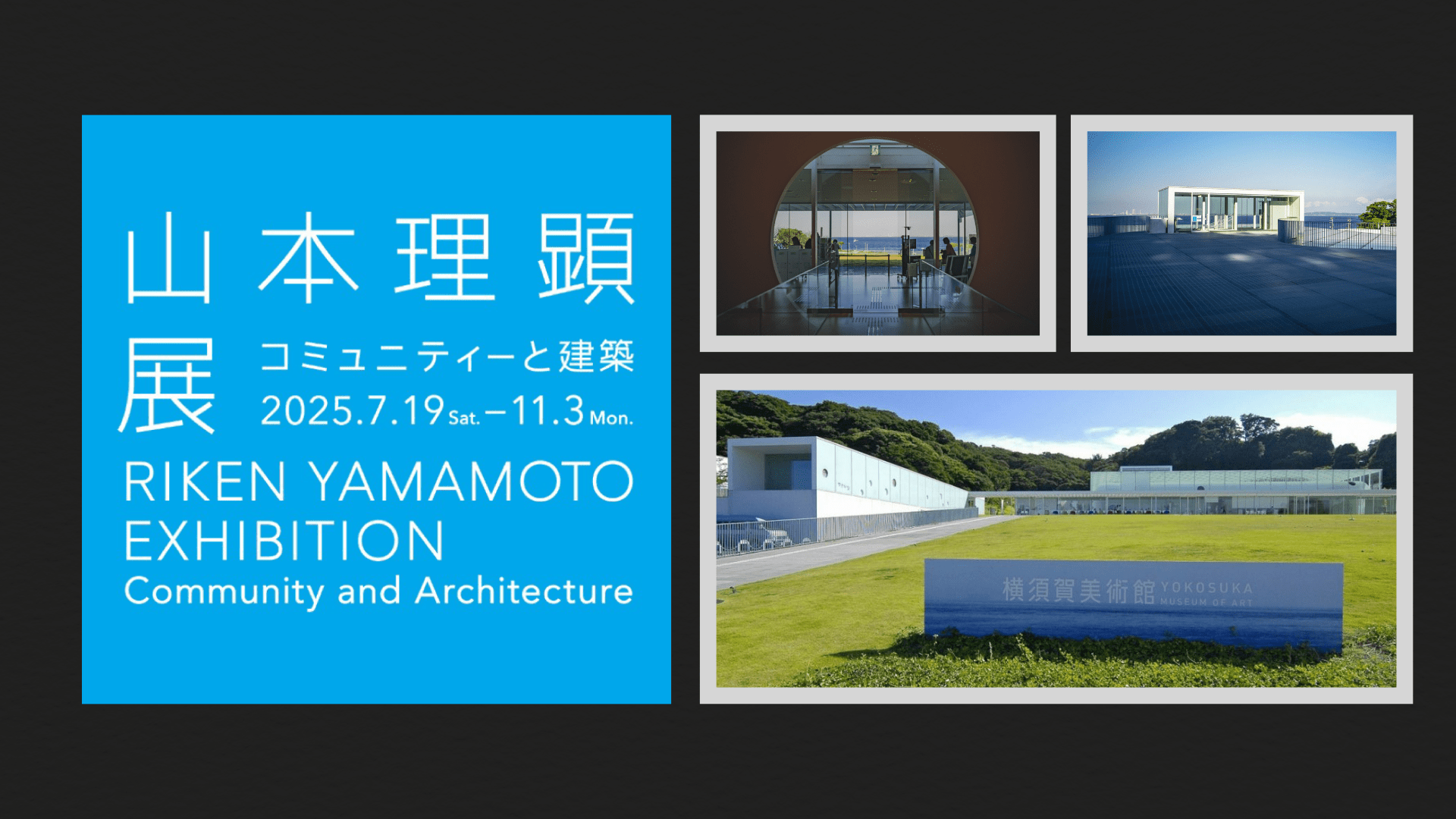

2024年に建築界最高の栄誉であるプリツカー賞を受賞した建築家・山本理顕。

その設計活動50年を振り返る大規模展覧会「山本理顕展 コミュニティーと建築」が、横須賀美術館で開催されます。

本展は、山本の代表作のひとつである横須賀美術館を舞台に、約60点の模型や図面、スケッチ、ドローイング、絵画を展示。

山本が提唱する「閾(しきい)」— 公共とプライベートの境界を意味する独自の概念 — を軸に、建築と地域社会の関わりを探ります。

山本理顕(やまもと りけん)プロフィール

1945年北京生まれ、横浜育ち。日本大学理工学部建築学科を卒業後、東京藝術大学大学院を修了し、1973年に「山本理顕設計工場」を設立しました。

以降、集合住宅や公共施設を中心に「社会と住まいのつながり」を重視した作品を数多く手がけています。

代表作には、今回の舞台である横須賀美術館のほか、福生市庁舎、横浜市立大学キャンパス、中国・天津図書館、スイス・チューリッヒ空港の複合施設“The Circle”などがあります。

教育活動にも積極的で、工学院大学や横浜国立大学、名古屋造形大学などで教授を務め、後進の建築家を育成してきました。

2024年にプリツカー賞を受賞した際には、審査委員会から「公共と私的の境界を注意深くぼかし、日常を尊厳あるものへと変える建築」と高く評価されています。

山本理顕とプリツカー賞

プリツカー賞は「建築界のノーベル賞」と称される世界的な栄誉で、日本人としては丹下健三、安藤忠雄、妹島和世らに続く受賞となりました。山本理顕は、集合住宅から公共施設まで幅広い分野で「暮らしと社会の関係性」を重視した設計を実践してきました。代表作には横須賀美術館や横浜市の集合住宅プロジェクトなどがあり、その建築は常に人と地域のつながりを意識しています。今回の展覧会は、受賞直後にその思想と実作を一望できる貴重な機会となります。

横須賀美術館という舞台

会場となる横須賀美術館は、東京湾を望む観音崎の海辺に建ち、緑豊かな自然と海景を取り込んだ設計で高い評価を受けています。

館内には常設の「谷内六郎館」もあり、本展のチケットで合わせて鑑賞できるのも魅力です。

展覧会とともに、美術館そのものの空間体験も楽しめる点は見逃せません。

見どころ

- 約60点におよぶ展示作品を通じて、半世紀にわたる設計活動を総覧

- キーワードは「閾(しきい)」— 人と人、暮らしと社会をつなぐ建築の思想

- 会場は山本理顕の代表作のひとつ「横須賀美術館」

- 過去最大規模で開催される決定版的な回顧展

開催概要

- 会期:2025年7月19日(土)~11月3日(月・祝)

11月3日(文化の日)は無料観覧日 - 開館時間:10:00~18:00

- 休館日:8月4日(月)、9月1日(月)、10月6日(月)

- 会場:横須賀美術館 地下1階展示室および展示ギャラリー

住所:神奈川県横須賀市鴨居4丁目1番地

アクセス

横須賀美術館へは、京急線「馬堀海岸駅」から観音崎行バスで約10分「横須賀美術館前」下車。またはJR横須賀線「横須賀駅」からバス利用でアクセス可能。

観覧料(税込)

一般:2,000円(団体1,600円)

大学生・65歳以上:1,000円(団体800円)

高校生:500円(団体400円)

中学生以下:無料

【各種割引・注意事項】

- 横須賀市在住・在学の高校生は無料

- 障害者手帳をお持ちの方と介助者1名は無料

- 横須賀美術館パスポート、よこすか満喫きっぷは対象外

- 1階の企画展は別途料金が必要

- 谷内六郎館も観覧可能

お問い合わせ

横須賀市コールセンター

電話:046-822-4000

受付時間:平日 8:00~18:00/土日祝 8:00~16:00

(英語を含む21言語に対応)

公式サイト:https://www.yokosuka-moa.jp/

横須賀観光とあわせて楽しむ

会期は夏から秋にかけての約3か月半。美術館鑑賞とあわせて、近隣の観音崎灯台や猿島、横須賀軍港クルーズ、ドブ板通りなど、横須賀らしい観光スポットを巡るのもおすすめです。

文化と自然、そして街歩きを組み合わせれば、展覧会の体験がさらに広がります。

コメントを残す